在我們所處的宇宙之外是什麼?這似乎是一個無法回答的問題。然而,一些宇宙學家給出了回答:我們的宇宙是一個正在膨脹的泡泡;在它之外,存在着更多的「宇宙泡泡」,它們都沉浸在一個不斷膨脹和充滿能量的海洋中。這就是多重宇宙論(multiverse)。

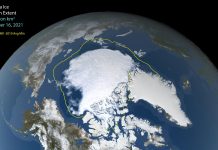

如果我們的宇宙是一個在更大的多重宇宙中膨脹的泡泡,那它可能會因為與附近的泡泡碰撞而留下「疤痕」

這個概念正在兩極分化。一些物理學家接受了多重宇宙論,認為這可以解釋為什麼我們的宇宙看起來如此特殊(只有特定的宇宙泡泡可以容納生命),另一些物理學家則拒絕接受這個理論,認為它所做出的預測無法進行檢驗(它預測了所有可想象的宇宙)。不過,也有一些研究人員認為,他們現在只是暫時沒有能力計算出該理論的精確結果。

目前,多個研究團隊都在尋找新的方法,試圖准確推斷多重宇宙泡的產生過程,以及當這些宇宙泡泡碰撞時會發生什麼。

「這種嘗試成功的機會很小,」加拿大多倫多大學的宇宙學家喬納森·布萊登說道。他參與了這項工作,但認為這是在為「你覺得永遠無法驗證的東西」尋找證據。

多重宇宙假說是在研究宇宙如何誕生的過程中提出來的。在宇宙的大尺度結構中,理論物理學家們發現了宇宙在誕生之初爆發式膨脹的跡象。20世紀80年代早期,當物理學家們在研究宇宙如何開始和停止暴脹時,一幅令人不安的畫面出現了。研究者意識到,盡管我們的宇宙空間(我們所處的宇宙泡泡)和其他宇宙(其他的宇宙泡泡)停止了暴脹,但量子效應應該會使大部分空間繼續膨脹,這就是所謂的「永恆暴脹」理論。

真真空與假真空

宇宙泡泡與其周圍環境的區別在於空間本身的能量。當空間盡可能空曠、不可能失去更多的能量時,它就達到了物理學家所說的「真真空」狀態中。你可以想象一個放在地板上的球,它是不會再繼續下落的。但是,系統也可能出現「假真空」狀態。想象在桌子上的碗里放一個球,它可以滾來滾去,同時又時不時停留在遠處。如果施加足夠大的震動,這個球就可能落在地板上,達到「真真空」的狀態。

在宇宙學背景下,空間同樣會陷入一種「假真空」狀態。一個微小的假真空偶爾會鬆弛變成真真空——可能是通過隨機的量子事件——而這個真真空會像泡泡一樣向外膨脹,「吃掉」假真空的過剩能量,這個過程被稱為「假真空衰變」。也許正是這一過程使我們的宇宙以大爆炸的方式誕生。倫敦大學學院的宇宙學家希拉尼亞·佩里斯說:「我們宇宙歷史上的第一個事件,可能就是一個真空的泡泡。」

但在預測真空泡的行為方面,物理學家們付出了巨大的努力。一個真空泡的未來取決於無數微小細節的積累。泡泡的變化也十分迅速,當它們向外擴張時,泡壁的速度可接近光速;與此同時,這些泡泡也具有量子力學的隨機性和波浪性。關於這些過程的不同假設給出了相互矛盾的預測,我們無法判斷哪些可能最為接近現實。布萊登表示,這就好比「你把很多物理學家很難處理的問題揉成一團,然後說,『去吧,弄清楚到底發生了什麼』」。

模擬真空泡

很顯然,物理學家們不可能刺破多重宇宙中的真空泡,但他們一直在尋找模擬這些泡泡的數學和物理方法。

物理學家正在對多重宇宙的膨脹和相互碰撞過程進行數學和物理模擬。與鄰近宇宙泡泡的碰撞可能會改變泡泡外壁某一區域的溫度,從而形成了早期宇宙的光線暗區,即宇宙微波背景

最近,一個研究小組通過一個簡單的模擬,誘導出了類似真空泡的行為。包括加州理工學院著名理論物理學家約翰·普雷斯基爾在內的研究人員,從「你能想到的這個問題最初級的版本」着手,正如共同作者阿什利·米爾斯泰德所說的:一串大約1000個可以朝上或朝下的數字箭頭。在一串幾乎都朝上的箭頭與一串幾乎都朝下的箭頭相遇的地方,就形成了一堵泡泡外壁。通過翻轉箭頭,研究人員可以使泡泡外壁移動和碰撞。在特定情況下,這個模型完美地模擬了自然界中更復雜系統的行為。研究人員希望用它來模擬假真空衰變和泡泡碰撞的過程。

起初,這個簡單設置的模型並沒有按照實際情況來運行。當泡泡外壁碰撞在一起時,它們會完美地反彈,沒有像預期的那樣出現復雜混響或粒子流出(表現為箭頭像漣漪一樣翻轉)。但在添加了一些數學元素之後,研究團隊發現碰撞外壁噴出了高能粒子——隨着碰撞越來越猛烈,噴出的粒子也越來越多。

然而,在2020年12月發表於預印本論文中的這些結果,預示着傳統計算方法在這個問題上進入了死胡同。研究人員發現,隨着產生的粒子混合在一起,它們會「糾纏」並進入一個共享的量子態。每增加一個粒子,它們的狀態復雜程度就會以指數形式增加,即使是最強大的超級計算機也無法進行模擬。

研究人員表示,出於這個原因,關於泡泡行為的進一步發現可能要等到量子計算機技術的成熟。這種計算機的計算元件(量子位元)可以處理量子糾纏,因為它們本身就依靠量子糾纏來進行計算。

與此同時,其他研究人員另闢蹊徑,希望讓大自然來幫助他們解答這道數學難題。英國杜倫大學的物理學家邁克爾·斯潘諾夫斯基和史蒂文·阿貝爾相信,他們可以通過一種與真空態遵循相同量子規則的設備來避開復雜的計算。「如果你能在一個自然實現的設備上編碼這種系統,那就不必再進行計算了,」斯潘諾夫斯基說,「這就更像是一個實驗,而不只是理論預測。」

這樣的設備被稱為「量子退火機」(quantum annealer)。這是一種受限的量子計算機,通過尋找量子位元的最低能量狀態,專門解決優化問題——這一過程與假真空衰變十分類似。

阿貝爾和斯潘諾夫斯基使用一種名為「D-Wave」的商業量子退火器,編寫了一串約200個量子位元的程序,來模擬一個具有更高和更低能量狀態的量子場,類似於假真空和真真空。然後,他們讓系統松開,觀察前者如何衰變為後者,並最終導致真空泡的誕生。

他們在2020年6月發表的預印本論文中描述了這個實驗,但只是驗證了已知的量子效應,並沒有揭示任何關於真空衰變的新發現。不過研究人員希望最終能利用D-Wave來一步一步地超越當前的理論預測。

第三種方法是拋開計算機,直接形成泡泡。以接近光速膨脹的量子泡並不容易獲得,但在2014年,澳大利亞和新西蘭的物理學家提出了一種在實驗室中製造這種泡泡的方法。他們使用了一種奇異的物質狀態,即玻色-愛因斯坦凝聚態(BEC)。當一團稀薄氣體冷卻到接近絕對零度時,就可以凝聚成BEC,並具有罕見的量子力學特性,包括干涉另一個BEC的能力,就像兩束激光之間的干涉。研究小組預測,如果兩個凝聚態以適當的方式相互干涉,實驗人員應該就能捕捉到從凝聚態中形成泡泡的直接圖像——這些泡泡的行為與多重宇宙論中假設的泡泡類似。

佩里斯說:「因為這是一個實驗,所以包含了自然界所要放入的所有物理規律,包括量子效應和經典物理效應。」佩里斯所領導的物理學家團隊正在研究如何穩定凝聚態混合物,以防止不相關效應造成的坍縮。經過多年努力,她和同事們終於着手准備原型實驗,希望在未來幾年內吹出冷凝態泡泡。

如果一切順利,這項實驗將回答兩個問題:泡泡形成的速度,以及一個泡泡的膨脹如何改變附近另一個泡泡膨脹的幾率。布萊登為這個實驗的理論基礎做出了貢獻,他指出,這些問題甚至不能用現有的數學語言來表述。

這些信息將幫助像布萊登和佩里斯等宇宙學家精確計算出在遙遠的過去,一個鄰近的宇宙泡泡會如何與我們所處的宇宙發生碰撞。這樣的碰撞可能會留下疤痕,可能就是天空中某個圓形的冷斑。佩里斯和其他研究者一直在尋找這樣的冷斑,但仍沒有找到。其他的細節,比如碰撞是否也會產生引力波等,則取決於未知泡泡的具體情況。

即使多重宇宙只是海市蜃樓,物理學家可能仍然會受益於為探索這一假說而開發的各種工具。理解多重宇宙就是理解無處不在的空間物理。

假真空衰變「似乎是物理學的普遍特徵,」佩里斯說,「我個人不相信紙面上的理論計算能讓我們解決這個問題。」

來源:cnBeta