鋁作為活潑金屬,卻不怕氧化,這是中學化學經常考到的知識點。原來,鋁會迅速形成一個緻密、穩定的氧化鋁層,隔絕空氣,阻止鋁進一步被氧化。與鋁不同,銅表面無法形成這樣的「防護服」,而是會被持續腐蝕。

近日,廈門大學化學化工學院教授鄭南峰、傅鋼團隊與北京大學教授江穎課題組密切合作,提出了一種銅材料表面配位防腐技術,就給銅穿上了一件獨特的「防護服」,可以有效實現從銅箔到銅納米線、銅納米顆粒等各種尺度的銅材料抗氧化。

相關論文於10月14日發表在世界頂尖學術期刊《自然》(Nature)雜誌上,題為《表面配位層鈍化銅的氧化》(Surface Coordination Layer Passivates Oxidation of Copper)。

眾所周知,銅具有優良的導熱性、導電性和延展性,已被廣泛應用於日常生活和工業生產中。歷史上,銅的大規模使用得益於青銅等冶煉技術的發展。青銅,本質上是在純銅(紫銅)中加入錫或鉛的合金。氧化是被緩解了,但銅變成銅合金後,導熱和導電性能往往就大打折扣。

能否給銅也穿上人工「防護服」,既能對抗氧化,又能保持銅優越導電、導熱性能呢?近年來,一些科學家試圖在銅表面修飾有機分子或無機材料(如石墨烯、氮化硼)。但這類表面塗層方法往往涉及復雜的高溫處理工藝,難以大規模應用。

2017年,鄭南峰、傅鋼團隊曾在《科學-進展》(Science Advances)報告了一種制備穩定超薄二維銅基納米材料的有效方法。

正因為金屬銅表面很容易被空氣氧化,制備原子級厚度的二維銅納米片的難度可想而知。鄭南峰課題組將銅離子沉積於預先形成的超薄氫氧化鎳納米片上,在溶液中存在大量甲酸根的條件下,形成表面富含銅離子並配位有甲酸根的氫氧化物納米片。在後續加熱過程中,表面配位的甲酸根將表面銅離子逐步還原為氧化亞銅直至金屬銅,最終得到可在空氣中穩定數月的銅-氫氧化鎳復合納米片。

這中間起到關鍵保護作用的就是甲酸根。在熱力學上,甲酸根較金屬銅更易被氧化,但空氣氧化甲酸根的動力學卻很慢,甲酸根的表面配位作用無形中就保護了銅不被空氣氧化。

研究團隊敏銳地發現了這種思路具有普適性的應用潛力。這次的《自然》成果就是後續。

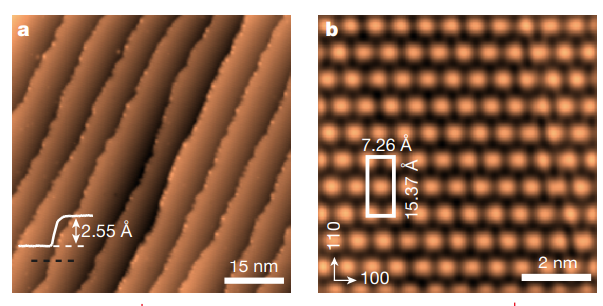

知其然,不可不知其所以然。為了揭示甲酸根鈍化銅材料的內在機制,該合作團隊將研究轉移到了更容易表徵的銅箔體系。研究發現,經甲酸鈉溶液水熱處理的銅箔同樣在強鹼性、鹽霧等苛刻條件下擁有優越的抗氧化防腐能力。通過原子分辨的掃描隧道顯微鏡(STM)和原子力顯微鏡(AFM)進行表徵,成功地解析出了甲酸根在銅表面的配位結構,發現經水熱處理的銅箔表面重構為獨特的Cu(110)結構,該表面由甲酸銅二聚體和O2-共同保護、鈍化,能有效地阻止氧氣、氯離子等氧化/腐蝕物種與內部金屬銅的作用。

掃描隧道顯微鏡下經甲酸根處理的銅箔

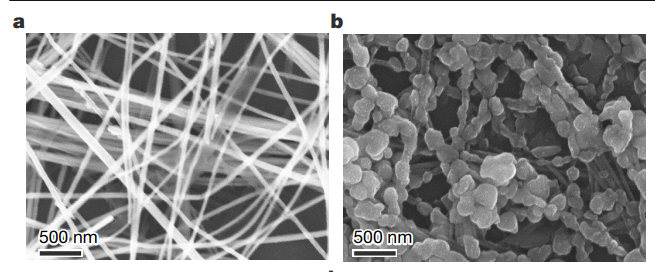

經過處理(左)和未經處理(右)的銅納米線在48小時、80℃氧化後的掃描電子顯微鏡圖像

研究認為,該銅抗氧化防腐技術可以適用於制備銅箔、銅線、銅納米材料,並可應用於透明導電電極、可印刷導電漿料等領域。

來源:cnBeta