本文原載於同人期刊《東方文化學刊》2020年春季號,機核版有額外增加插圖

引言

無論古今中外、雅俗凡聖,動物在人類文藝創作中都可以說是靈丹妙藥般的素材泉源。從商周青銅器到古埃及壁畫,從吳承恩的《西遊記》到芥川龍之介的《河童》,從藤子·F·不二雄的《哆啦A夢》到鷹角的《明日方舟》,人類在征服奴役著動物的同時,又是那麼欣賞,甚至痴迷、崇拜著動物。

從洞穴岩畫開始,人類對動物的二次創作雖分化出了各種姿態,但也可以歸納為兩種基本類型:「人的動物化」和「動物的人化」。《西遊記》是十分典型的前者,西天取經之旅其實是師徒四人在佛法的指引下消除自身「動物性」的一場「成人儀式」。

但是「動物性」並非永遠只帶有消極意義,日本諏訪地區的民間傳說甲賀三郎[1]則屬「人的動物化」,甲賀三郎由人化蛇,從而獲得蛇的神性。

上古的巫祝通過扮演動物來開啟通天之路,而在現代資本的驅動下,動物扮演也覺醒了奇特的心性:貓耳成為了螢幕內外女性虜獲阿宅芳心的秘密武器,最近你甚至還能在咖啡廳里「來點兔子」 。毫無疑問,「動物性」已經進入了當代流行文化的宏偉資料庫,和其中各種元素、要素雜交成新古的文化商品,活躍在今日的象徵交換之中。

從這個角度來看,人類對動物的二次創作中從來都沒有純粹的動物,因為一經人的想像和分別,演化出來的就難免已經變成人類的形狀,這也是為什麼有人說「動物故我在」[2] 的原因之一。

在我們的思維活動中,除去科學研究,人與動物從來都是一對互相投射、互相映照的的存在,我們往往是以人類的標準、心態去衡量、揣測動物,比如動物有沒有感情,動物有沒有權利等等。當代哲學對「動物」的最大再發現就是,人與動物的區分,往往並非單純的科學求知實踐,而是一種帶有強烈政治意義的文化秩序建構。

敏於權力關系建構的研究者\文化研究者指出,人與動物自分界之後就不是平等的,而是被鑲入了一個等級化的權力結構,人與動物的分界並沒有科學分類那樣嚴格且難以變更,而是浮動、易變的。一方面人類呼籲著動物權利,賦予動物以(一定程度的)「人權」,另一方面,在一些特殊情形(例如戰爭、天災)下,人也會被剝奪人權,淪為受奴役、待屠宰的「動物」。

也有人認為,在人類征服自然的工業革命推動下,近現代盛行的優等\劣等民族神話,都可以在人(靈魂)與動物(肉體)的古老陰陽圖中找到其社會心態根源;所謂西方中心主義,或中國的華夷思想,皆不過是「人是萬物之靈」的變體。

然而即便像納粹等建築在優越感與支配慾之上的「人類學機器」[3] 已被正道誅滅,鐵幕政治、父權社會、種族歧視、環境危機、宗教紛爭等各種嘲弄著平等理想的頑疾仍是前仆後繼,而理想主義者與藝術家也就只能詢喚出哥斯拉之類的復仇巨靈,在書報與銀幕上面登陸大都會,射出破壞光線,將罪惡一舉摧陷廓清,再將希望寄託於人類本應能做到的友愛。

「動物問題」並非動物保護主義者的無病呻吟,沒有動物,人類恐怕很難踏入農業社會,而學會如何與我們的同伴物種打交道也和人類自身的命運息息相關。

生長於千禧之交的我們,是在平成日本的文化涵化中成長起來的一代,平成的創作者們不乏對「動物問題」的深刻反思,太田酒鬼有座右銘曰「咒人如掘兩墳」,這句日本諺語的含義類似「作法自斃」與「作繭自縛」,在諸多平成的動物故事中,我們會看到動物的確是映照人類命運的一面哈哈鏡,人類如何看待動物牽繫著自身命運,這也是為什麼德希達認為:「我們會注視動物,動物也會回望我們」。

下面我們就來看看,平成年代的漫畫與動畫人是如何處理這個問題。

腐海與王蟲:淨化人種的人造生態系統

對「動物問題」進行了最為深入反思的動畫\漫畫人,當屬平成(1989——2019)之前經歷了戰火洗禮的昭和(1926.12-1989.1)一輩,親眼目睹了人在戰爭機器中淪為「動物」的他們,成為了戰後日本動畫、漫畫界的導師與良心。宮崎駿(1941——)講述少女與巨大異種之間友誼的長篇漫畫《風之谷》,執筆於昭和之末(1982),收筆於平成之初(1994),便是昭和一輩反思「動物問題」的代表作之一。

《風之谷》中的「動物主角」是蟲群和菌類,在毀滅人類文明的世界大戰「火之七日」後,它們組成的腐海生態系統在地球上持續擴張,不斷侵蝕著人類的生存空間,人類一邊在蟲群王國的邊緣苟延殘喘,一邊為爭奪剩餘的土地而互相殘殺。

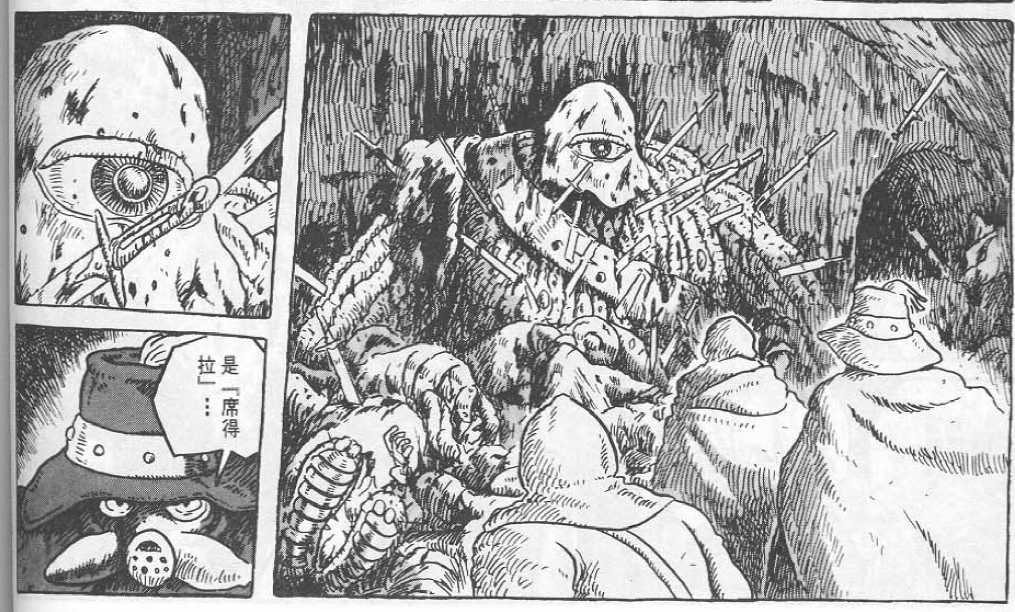

《風之谷》的從「人」到「非人排序」而成的「人類-動物光譜」是相當龐雜的:多魯美奇亞人、土鬼人、馴蟲師、森林人、席得拉[5] 、巨神兵、王蟲、黏菌、蟲糧樹等等。而且,在《風之谷》的廢土世界中,並不存在「純粹」的、「原真」的人類:在「火之七日」中倖存的人類,通過生物工程將自身改造成了適應廢土環境的軀體,並且設計了改造環境的人工生態系統「腐海」,開啟了空前的地球淨化工程,從這個意義上來看,《風之谷》中登場的——甚至是包括翼人救世主娜烏西卡在內——全部都是「非人」的動物性生命。

有意思的是,腐海計劃並非一場單純的淨化環境的科學工程,它還是一場龐大的淨化人種的政治計劃。

在腐海淨化計劃設計者的安排下,無論是娜烏西卡眼中高貴的蟲族;諸如多魯美奇亞人、土鬼人、風之谷居民、馴蟲師、遁入腐海深處而與蟲群共存的森林人等舊人類的後裔,以及擁有超人體能或巨量智慧的人工生命席德拉,修瓦陵墓外部的一切物種都是為淨化工程服務的,被剝奪了「政治生命」(例如「生存權」)的「赤裸生命」[6] 。

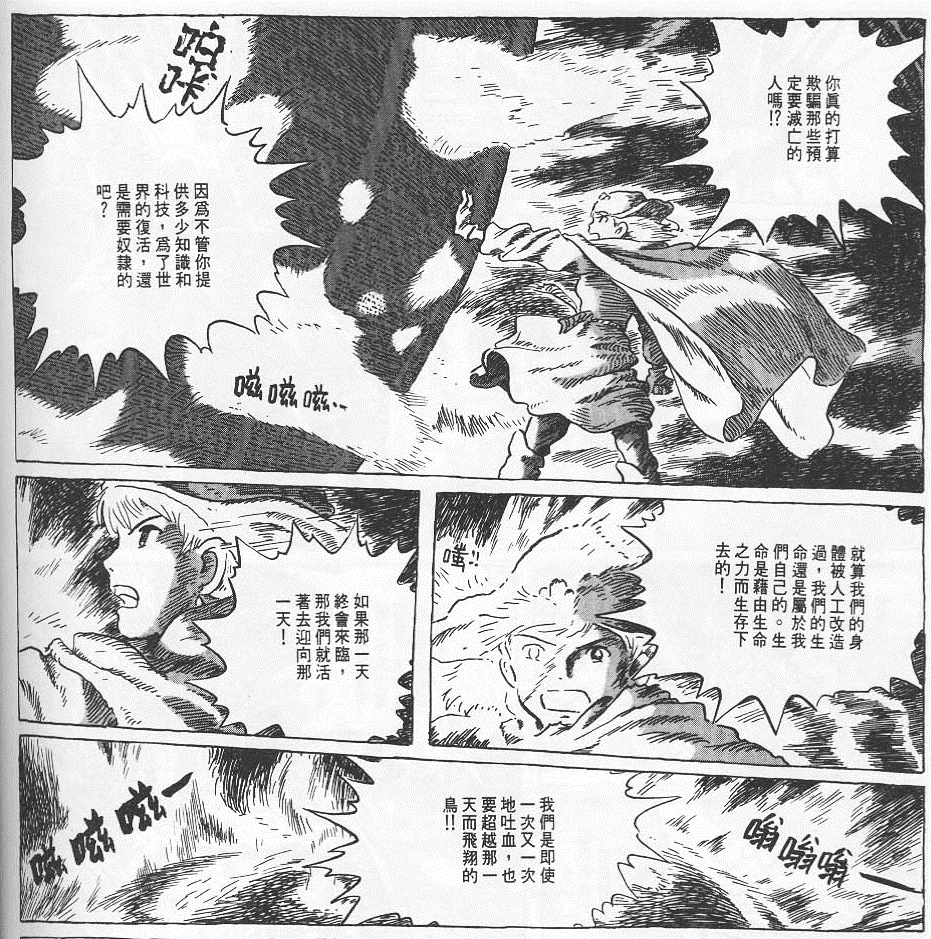

結局中,娜烏西卡質問構成修瓦陵墓中樞的智慧席德拉:「你真的打算欺騙那些預定要滅亡的人嗎?因為不管你提供多少知識和科技,為了世界的復活,還是需要奴隸的吧。」由巨型生物人工智慧管理的修瓦陵墓是整個腐海淨化計劃的總指揮部,陵墓主人(人工智慧)以失落的舊文明技術(以生物技術為主)為籌碼,通過干預政治、操縱戰爭,尋找與培養自己的代理人來控制整個廢土人類社會,將倖存的舊人類改造為如同席德拉一樣服從淨化計劃的肉身「機奴」。

堅不可摧的舊文明的技術結晶修瓦陵墓不僅是腐海生物技術體系的管理者,它還是新人類的孕育者。修瓦陵墓中保存著腐海淨化計劃創始者設計出來的新人類的胚胎,由於經過了基因改造,新人類不僅能適應腐海淨化計劃完成後的地球環境,他們還是一個比愚昧、殘暴、掠奪性的舊人類更加聰明、溫順的種族。

腐海計劃的完成,標志著舊人種的滅絕,和新人種的誕生——舊人類由於無法適應新的地球環境,只會在腐海盡頭的「蔚藍的淨土」上吐血身亡,和腐海一同結束自己的工具使命。從這個角度來看,腐海生態系統就是一台實際意義上的,巨大的淨化人種的有機人類學機器。

在人本主義的視角下,這是一場多麼偉大的「人類補完計劃」:腐海淨化計劃的設計者們自身就是污染世界、紛爭不休的舊人類中的一部分,他們在絕望與混亂的時代集中了智慧精英,為舊人類設計了一條苦厄重重的「贖罪之路」。「贖罪之路」的盡頭,他們計劃用自身種族的黃昏來召喚新生人種的黎明。

然而娜烏西卡斷然否決了陵墓主人指出的這條「光明與希望之路」,因為她看穿了所謂贖罪計劃背後的傲慢——無論是舊人類,還是新人類,舊文明的淨化主義者依然是宣揚人類的世界中心主體地位,他們自詡造物主,把生命(主體)當做能肆意改造、廢止的器具(客體),陵墓主人的人工生命技術成為了廢土時代的戰爭助推器——席德拉超級士兵、幼年王蟲誘餌、吞噬一切的巨型猛毒黏菌等生物武器被廢土人類用來冤冤相報,舊人類後裔接連不斷的戰爭也正是「贖罪之路」預設的環節,因為這大幅加速了腐海擴張和舊人種滅亡的進程。

淨化主義者還試圖通過生命技術打造一種完美新人種,這個新人種擁有區別於動物、人工生物、機器、舊人類等其他非人存在的一種本質屬性,那就是由智能、友善等特質構成的人性,即陵墓主人所說的生命之光。而娜烏西卡則戳穿了新人類這種完美生命的虛無,因為關懷他者的溫情和與他者共存的智慧——人性——從來都不是一種基因所決定的天然屬性,而是在與他者的互動中建構出來的。

正如娜烏西卡在與蟲群的交往中認識到的:「王蟲的溫情和友愛就是從虛無的深淵里誕生的」,企圖滅絕舊人類的腐海計劃的設計者,不可能將守衛腐海的蟲群設計成能與人類共存的物種。但是在漫長的演化中,娜烏西卡時代的王蟲卻展現出了接納人類的溫情,腐海生態系統甚至還融入了人類居民,蟲群將蟲卵分享給這些森林人作為食糧。對比之下,征伐不休的舊人類甚至連同類友愛都無法做到,然而在千年間腐海與人類世界的碰撞過程中,腐海的首領王蟲和人類少女建立了友誼,蟲群原本空虛的工具外殼卻涌現了對人類的友愛——即列維納斯(Emmanuel Lévinas, 1906-1995)式的「對無限異己他者的接納」。

人類不能互相憐憫,但是動物卻能憐憫人類,這對於將人類的愚蠢、貪婪、殘暴、好鬥等污衊為動物性(獸性),而從人性中清算出去,並據此在人類內部製造非人的淨化主義者而言,正是針鋒相對的諷刺。

但是面對這個走向滅亡的世界,假如淨化主義者設計的「贖罪之路」行不通的話,人類又該何去何從呢?對此,娜烏西卡認為人類的出路在於「朋友物種」。

用白話來講,《風之谷》中人類文明危機的根源在於人類「不會交朋友」—— 人類無法以平等乃至於卑微的姿態接納人類內部和自然界中的異己性存在(他者),而其根源則在於人類中心主義的世界觀:人類總是以高高在上的姿態,用人類學機器生產出人和非人(動物),以人的尺度把世界分割為兩半。

在「動物問題」的後學研究中,哈拉維(Donna Jeanne Haraway,1944-)解構了人與非人的人類中心主義二分法,重構為物種與物種間的多元主義「朋友物種」關系。在《朋友物種宣言》[8]中,哈拉維從與人類關系最為密切的動物之一——狗的案例研究出發,揭示了人與狗(動物)互為「朋友物種」,雙方互相塑造,共同進化的雙向關系。

在哈拉維眼中,人與動物間的關系,並非凝視與被凝視、馴化與被馴化、奴役與被奴役那樣,主客體式的對立、單向關系,而是對等的物種間,朋友式的對話關系——世界上並非只存在人與非人兩種物種,人類只是宇宙中萬千物種中渺小的一員,我們與其他物種以復雜的關系交織在一起,共同生存、共同演化——我們會凝視動物,動物也會凝視我們。

在《風之谷》中,腐海生物既是吞噬人類文明的末日使者,也是帶給人類希望的「朋友物種」,正如娜烏西卡駁斥陵墓主人時如此說道:「活的東西是會變的!王蟲、粘菌、草木、人類,都是會改變的!我們也可以做到和腐海共生」,「我們是即使一次又一次地吐血,也要超越那一天而飛翔的鳥兒」。即便共存之路艱難險阻,人類和腐海會在漫長的對話之中,互相構成,共同進化——作為工具生命的王蟲,其心靈的虛無深淵也涌現出了憐憫人類的友善,而人類只要破除了以人類為中心的人文主義魔咒,也能在與腐海生命的交往之中學會接納絕對異己的真正友愛。

《風之谷》的結尾處陵墓主人和娜烏西卡的對決,可說是一場精彩的人文主義與後人文主義的交鋒——「厲行精進,推崇設計」或「保持謙卑,容讓混雜」。在人類命運的十字路口,娜烏西卡選擇了「朋友物種」,也就是說,宮崎駿選擇了後人文主義。

然而吞沒人類文明的蟲群,只是宮崎駿所構想的諸多後人文主義大海嘯之一。

從《幽靈公主》中的螢光巨人,到《山崖上的金魚公主》中的大洪水,宮崎駿一方面頂禮膜拜著動物他者,另一方面旁敲側擊著人類自我中心的單邊主義傲慢。《風之谷》可說是冷戰陰影下的產物,摧毀人類文明的「火之七日」就是在影射終極版的熱核戰爭,廢土世界的政治也劃分為西方風格的多魯美奇亞和東方風格的土鬼兩大陣營,而附庸於多魯美奇亞的腐海邊境小國風之谷,就是美國占領下的日本的鏡像。在兩大陣營的永不休止的衝突中,人類的相殘與蟲群的友愛形成了鮮明的對比。泯滅人性的戰爭是人類學機器的最高級形式,在戰爭中,所有人都被降格為非人的存在——要麼是為戰爭機器服務的工具,要麼是被戰爭機器屠戮的動物。

現代社會中誕生過人類歷史上兩台最為恐怖的人類學機器:納粹德國和日本帝國,打碎了西方社會自由、平等、博愛的人文主義神話,令許多學者開始從「動物問題」出發反思現代性這台人文主義引擎。然而,反思過後,又能提出什麼新的方案呢?

正是在這樣的冷戰背景下,德希達把「動物」和「朋友」擺上了人類的政治哲學議程,而在二戰期間目睹了人類學機器的那一輩日本漫畫、動畫宗師們也紛紛推出了自己的動物主人公,並讓他們扛起了後人文主義的旗幟——宮崎駿的《風之谷》和《紅豬》,手冢治蟲的《森林大帝》和《火鳥》、藤子‧F‧不二雄的諸多《哆啦A夢》短篇和大長篇作品[11] 。這些冷戰或冷戰末期的「動物朋友」作品多立足於人與動物的關系,以直白而飽含想像力的戲劇形式,揭露冷熱戰爭和環境污染中的人類的自大與傲慢,並提出哪怕脆弱也該誠心葆育的「友愛」作為答案,盡管我們很難說它能在多大程度上落實於現世。

相比之下,當今這個後冷戰時代的「動物朋友」作品,例如《百合熊嵐》和《獸娘動物園》,則少了那種熱核戰爭一觸即發的緊張感,而是以一種更溫和的寓言形式書寫著人與動物的故事。

變身為熊的少女與「為他之愛」

主修舞台藝術出身的幾原邦彥(1964——),和宮崎駿一樣是跨界進入動畫界,而以自己的本科學能在業內確立了一席之地。

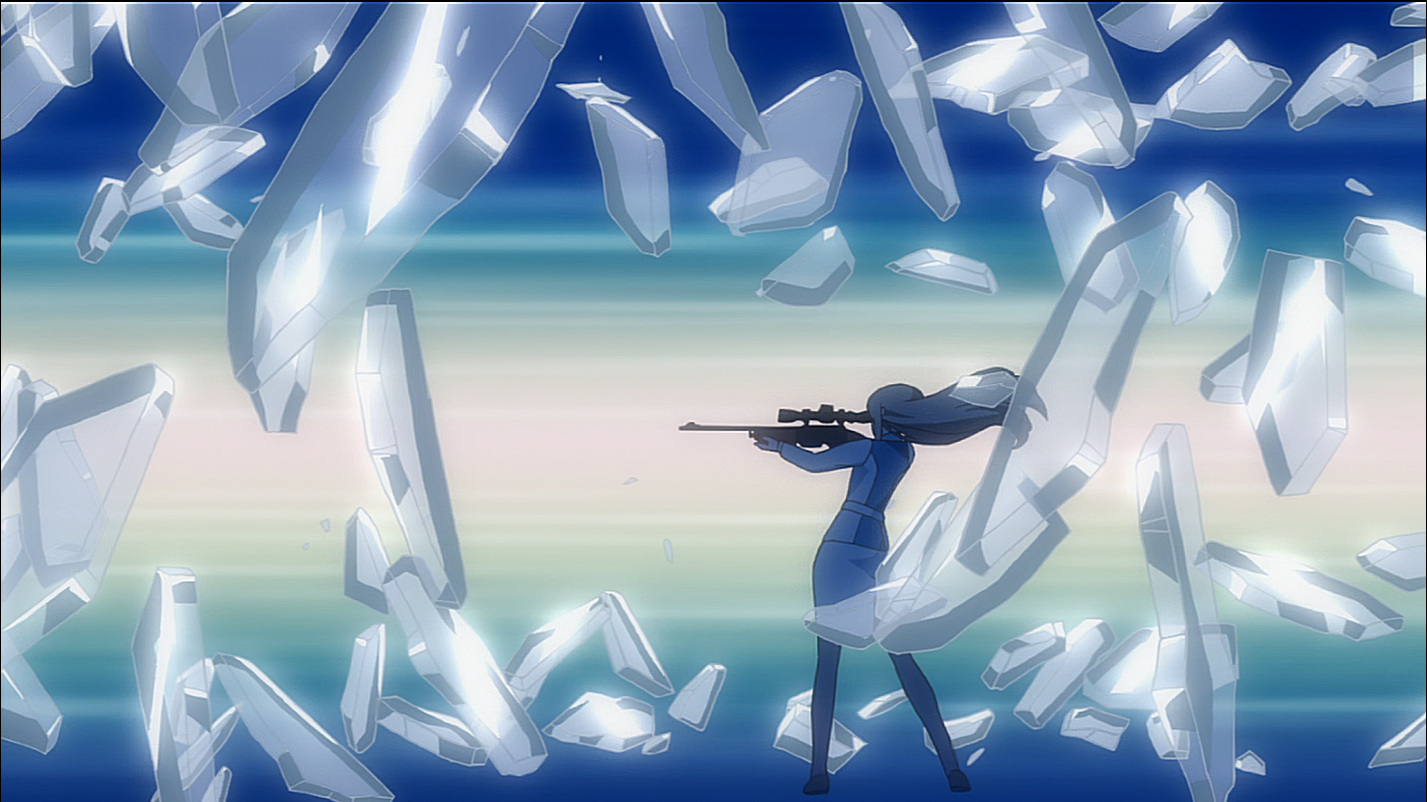

幾原的動畫人生涯從平成開始才正式展開,監督作品少而精,個人風格強烈,並且幾乎都成為了平成動畫的代表作。他指導的《少女革命》(1997),與《新世紀福音戰士》(1998)被認為是泡沫經濟世紀末的動畫雙璧。身為《EVA》之父庵野秀明的好基友,他可以說是代表平成中期的動畫人之一。而《百合熊嵐》(2015)則是他繼《回轉企鵝罐》(2011)之後,第二次將目光投向動物。

《百合熊嵐》的主題是一個常見的文學架構:對立陣營背景下的跨種族之戀。黑熊銀子在棕熊露露的幫助下,跨越斷絕之壁,變身成人類,追求自己的兒時人類玩伴紅羽的「真愛之吻」,而熊與人、捕食與被捕食的對立關系則讓銀子與紅羽之戀成為了全劇的矛盾焦點[10]。

幾原在劇中刻畫了兩種類型的愛,一種是建立在「同一」上的愛,另一種是建立在「異己」上的愛。前者基本就是在映射德希達在《友愛的政治學》[11]中所解構的西式友愛——從自我出發,將與我相似者認定為朋友的同時,將與我陌異者排除為敵人。劇中這種「同類」(fellow)友愛是通過為名為排除儀式的人類學機器所契約和維持的:

「朋友是最重要的東西,我們正是因為朋友才聚集於此,那些否定我們友愛的人是最惡劣的傢伙,那些脫離我們的人不是朋友,那些不和我們保持一致的人都是些麻煩分子,那些不懂得看氣氛的人都是惡棍,而現在就是排除罪惡之人的時刻。」

排除異類的「友愛誓言」(前文)、標準化的裝備(校服、獵槍和手機)、電子化的陶片放逐法[12]、由班長、普通學生和壞學生(惡人)構成的科層結構,讓呼嘯山莊女子學園宛如一個清洗異端的迷你現代性政權,讓學園中的不合群者,變成被追求同一(種族、性別、思想等)的「友愛」話語的規訓與宰制的對象。

與這種建立在外在性(排除異己制度)上的「同類友愛」形成鮮明對比的是,紅羽母親澪愛和金毛熊百合香(紅羽老師)、紅羽和銀子間的「異己之愛」,以及熊瑪利亞的人類化身純花(紅羽同學)對排除儀式(劇中又稱「透明的風暴」)的反抗。

熊瑪利亞作為劇中的超越性存在,她既是人類與熊類對立的原點——讓熊類進化為智能生物,並且賦予部分熊類變身為人的能力;也是倡導人熊異己間共存互愛的精神領袖。她的化身純花成為了紅羽——在紅羽兒時與熊類形態的銀子分別之後——結交的人生第二位摯友。純花得知紅羽因百合香的陰謀而被預定為排除儀式的下一位犧牲品的時候,自己化身為異端,用生命為紅羽擋下了迫害的槍口,並將紅羽引導至自己真正的友人銀子身前。熊瑪利亞藉其熊類的化身——斷絕法庭的裁判長之口一次又一次地審問著銀子、紅羽等人:「你明白了什麼是真正的愛嗎?」(あなたの好きは本物?),那麼熊瑪利亞所說的「真正的愛」究竟是什麼呢?

熊瑪利亞藉她在人類世界的代理人澪愛為女兒紅羽所創作的童話《月亮女孩與森林女孩》詮釋了什麼是真正的友愛。童話中,森林和月亮分別象徵的是熊類世界和人類世界,被隔絕於不同陣營的兩位女孩,必須要通過神(熊瑪利亞)的考驗——她們只有打碎鏡中之我,才能最終相會而締結真正的友誼。

當然碎鏡和月亮、森林一樣是一個隱喻,女孩打碎的並非一個單純的物理倒影,而是一個拉康式的自戀的自我——人類是在自反(照鏡子)的過程中建構出了自我概念,而自我的自反性則導致了一個征服、占有他者的「為我性」主體。不僅我因為我這個主體倒影得以規定,他人與他物也是根據「我」這個主體倒影獲得規定,即自反過程中「我」與「我」的「同一」被延伸至「他者」與我的同一。

列維納斯認為,他者與我的「同一」,意味著他者是我的一種變異,即與我分離的「他我」(alter ego),而「他我」最終要復歸於我,這就導致了主體對他者的征服、控制與占有 ,德希達正是受到了列維納斯的啟發,從而解構出了西式友愛中隱含的主奴式的剝削關系。

《百合熊嵐》中,他者向自我的同一性復歸是通過身體的變換來展現的:現實中的「月亮女孩」紅羽最初未敢打破鏡中的自我,她兒時因與黑熊的夥伴關系而受到同齡人的霸凌,於是她向熊瑪利亞許願,將黑熊銀子變成和自己一樣的人類,但是她並沒有因此與銀子建立真正的友誼,反而是徹底忘卻了銀子。這是因為,很顯然,以自我為中心的,追求同一的愛並非熊瑪利亞所期望的答案——自我與他者的剝削關系並不會導向真正的友愛。

相比之下,銀子則戰勝了自己的「身體」(食人慾望),放棄了自己的熊類身份,以人類的面容,追求紅羽的「真愛之吻」,所以熊瑪利亞借斷絕法庭一次又一次地肯定了銀子的愛。

在《百合熊嵐》的結局,身為人類的紅羽在斷絕法庭上承認了自己「以自我為中心」的傲慢——即通過把銀子變成自己的同類,從而控制、占有對方。她再次向熊瑪利亞許願,這一次「月亮女孩」終於打碎了鏡中的自我,破解了同類友愛的唯我論,而得以面向他者:在人類排除熊類(人類審判銀子)的儀式上,紅羽由人類變成熊類,與化身為人類的銀子締結了「真愛之吻」,實現了熊瑪利亞所說的真正的友愛——列維納斯式的「為他之愛」。

紅羽通過變身為熊,解構了自身的主體性,放棄了自我對銀子的占有、宰制關系;以一種讓位的姿態,讓友愛以人類(自我)為中心轉向以熊類(他者)為中心,讓自己成為他者的「人質」。紅羽在人類朝向銀子的槍口面前挺身而出,以一種無限的責任感,義無反顧地對銀子的愛作出了響應,與變成人類的銀子一同完成了一種建立在人與熊雙向「自我」解構上的內在性友愛。

在紅羽與銀子,銀子與露露的「為他之愛」中,人和熊的主體性顯現,並不在於主體間的互相宰制:對同類的占有,對異己的排除(例如銀子對純花見死不救;露露試圖排除紅羽這個情敵),而是他者間的互相付出(例如紅羽變成熊類;露露為銀子擋下子彈),列維納斯認為為他者付出,我才能成為真正的「自我」。

「排除儀式」生產的友愛,愛的是同類,其實愛的是自己,「同類友愛」的本質是人類的自戀。而銀子變成人類,紅羽變成熊類,正是拆除了自我與他者間的斷絕之壁,把自我變成他者,讓「愛自己」與「愛他人」結合在一起,才得以締結真正的友愛。[13]

從「動物園的獸娘」到「動物朋友」

因「動物」而出名的尾本達紀(生年未公布)是平成動畫人中的千禧一代,是代表平成末期的創作者之一。「頹廢」與「動物」是平成末期一組互文的關鍵詞,呼應著宰制當前日本的兩大要素:向美國點頭哈腰的官僚集團、死水一潭的經濟形勢,呈現出雜草蔓生的社畜文化。

對於平成中後期的千禧一代,上世紀的侵略戰爭不過是一段遙遠、模糊的歷史記憶,正如宮崎駿從昭和到平成,由「左」到「與左劃清界限」的微妙心態變化。對於平成的社畜與准社畜而言,現代社會苦逼又無法反抗,但至少它能讓我隔著螢幕穿越到異世界的後宮溫柔鄉,與不受世間束縛的動物老婆們建立羈絆,這樣被世間所奴役、馴養的「動物生活」也還算過得去。

在這樣從「昭和男兒」到「平成廢宅」的社會心態變遷中,平成之初宮崎駿的末日史詩中可畏而高貴的巨大異種,在平成之末的休閒手遊之中,變成了供社畜玩賞的小不點呆萌獸娘。這便是尾本達紀創作《獸娘動物園》的時代背景。

2017年大受青年追捧的《獸娘動物園》讓尾本達紀一舉成名,然而無論是「獸娘」,還是「動物園」在平成文化中都不是那麼光鮮的詞語。

「獸娘」是人類女性特徵與動物特徵拼接而成的一種存在,其中人類女性特徵占主導地位,故觀眾依然將獸娘識別為一種人類女性。兔女郎作為「獸娘」的代表性形態,幾乎成為了取悅男性的情色文化的代名詞,男性文化書寫的「獸娘」大部分背後的深層結構是女性的動物化、寵物化,即一種奴役、支配女性的心態。而「動物園」作為人類中心主義的牌坊,早在福柯的《規訓和懲罰》中就已經成為了人類社會中隱性權力結構的隱喻。不過《獸娘動物園》卻站在這一切的對立面,因為這座動物園早已是人類末日下的斷壁殘垣了。

前文提到的列維納斯批判了自笛卡爾以來「世界圍我轉」的主體性霸權,建構了「為他者負責」的新的倫理主體,為人類中心主義的消解開辟了道路。列維納斯的他者理論,將如何消解人類中心主義的「動物問題」,轉化成了一個如何建構「動物他者」的問題。但是對於「動物問題」,列維納斯並不認為動物能成為他者,因為動物圍繞著人類需求而「在場」——它們只不過是為人所用的工具、供人享樂的對象或人類審美的客體。

列維納斯的動物觀可謂是人類以「自我」為中心的動物哲學話語體系的縮影[14],德希達在《動物故我在》從一件「浴室邂逅貓咪」的個人經歷出發,試圖通過把動物建構為一個列維納斯式的具有絕對差異性的他者[15],從而解構傳統話語體系中的人類中心主義。

從這個角度上來看,日本流行文化中描繪的「動物朋友」反映的正是對「動物他者」的建構,其中《風之谷》、《百合熊嵐》和《獸娘動物園》則分別建構了不同的「動物他者」身體話語模式:在宮崎駿眼中,動物的身體就是其高貴性的載體,因而他筆下的動物他者就是與人類完全異質的動物形態;幾原邦彥則在人與熊的身體交換中解構自戀的「鏡中我」,因而他筆下的動物他者獲得了純粹的人類「面容」。《獸娘動物園》中的獸娘則是人類與動物身體的「混合」、「雜交」,這種中間形態的半人半獸式的「動物他者」身體話語是當前日本流行文化中最為流行的文化模式之一。

獸娘的人獸雙面性決定了其話語分析的多重可能性。

一方面,獸娘與人類同一,絕大部分觀眾都是將獸娘的本質認定為「可愛的女孩子」,動物特徵反而成為了女孩身上的萌要素,那麼我們是不是沉湎於從獸娘反射回來的人類身體影像,就像紅羽想把銀子變成人類一樣,通過他者向自我的回歸,而實現對他者的宰制?

另一方面,獸娘與人類相異。《獸娘動物園》中每一個獸娘都源自不同的物種,而且每一種動物似乎都只存在一個獸娘個體,因而每一個獸娘都保持了她們自身的獨特性,正如德希達所杜撰的「animot」[16],她們不是餐桌上、屠宰場中的沒有個體的動物,而是和我們身邊的人一樣,每一位都是一個唯一的生命主體。

列維納斯的倫理主體是一個由他者規定的主體——他者是高於我的存在,我因他者而存在,我的主體性因從屬他者而顯現,對於人類主人公小包(卡邦醬)而言,「在旅行中認識和互動的動物都是幫助卡邦醬了解『自己是什麼動物』的關鍵」[17],加帕里公園是一樂納異己的他者社會,游泳、飛翔、打洞、狩獵等技能將不同獸娘區別開來,同時也成為了獸娘間進行協作和欣賞彼此的基礎。她們並沒有排斥沒有一技之長的小包,反而小包正是在與擁有各式技能的眾多動物他者的交往中建構出了自己的本體——即海德格爾所說的「建構世界的人類」。

從這個意義上來看,《獸娘動物園》中並不存在「動物園里的獸娘」,因為無論是人類社會中用來製造非人、規訓與懲罰身體的「福柯式動物園」(權力機器)[18],還是人類在鏡中構築出來的「拉康式獸娘」(自戀投影),早已和人類中心主義一同被尾本達紀埋葬在了末日的廢墟之中。正如加帕里廢墟的住民的話語體系中並沒有獸娘(animal girl),而只有朋友(friend)二字,《獸娘動物園》中只有在人類不在場之際,不斷呼喚著為他之愛的動物他者[19]。

人工智慧偶像與「動物問題」的「平成性」

涉獵廣泛的ZUN(1977-)酷愛用典的創作手法,《東方Project》系列也就帶有了一種時代回顧、總結的文化功能,而可以視為日本平成流行文化的風向標。

平成已經結束,我們迎來了令和新時代,在令和元年問世的《東方鬼形獸》自不免有些回首平成、展望令和的時代精神意味。

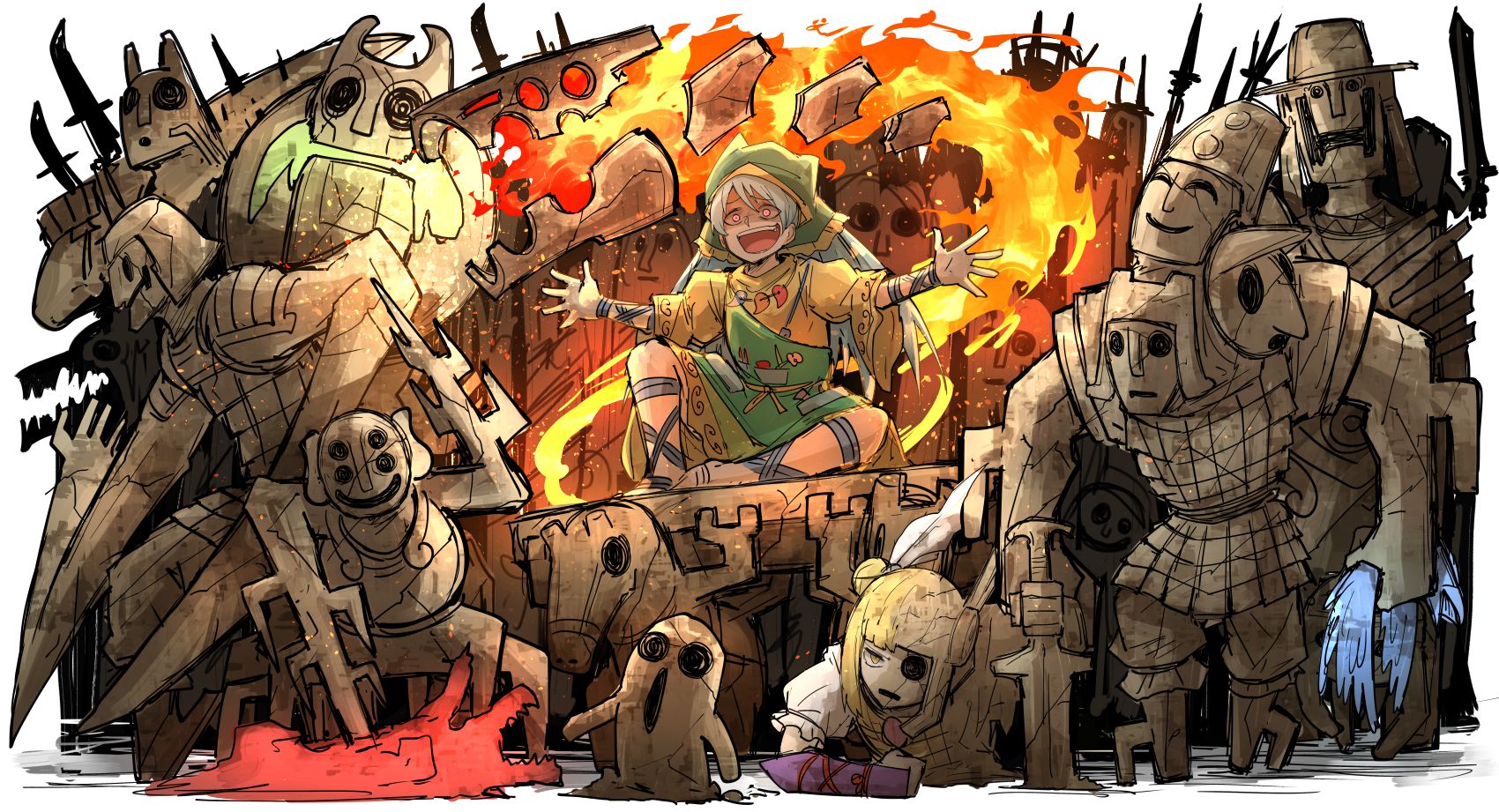

《鬼形獸》劇情圍繞著地獄中的動物(靈)、人(靈)和土偶三大勢力間的糾葛,為我們展開了一方別出心裁的平成「動物問題」的時代鏡像。

正如前文所述,「動物問題」是人類從古至今一直思索的問題,人類學機器、他者之愛等反思現代性的「動物理論」早在平成以前就已經提出,帶有強烈的工業社會前期的歷史特徵,為後工業的平成文化所批判與繼承。我們在平成的一些動物作品中發現了「昭和性」,那麼「動物問題」的「平成性」是否存在,若存在,它又在哪里呢?

人類於平成進入了螢幕社會,幾乎每個人隨時隨地都可以通過隨身攜帶的螢幕接入網絡,而無處不在的螢幕和傳感器創造了大數據,進而推動了人工智慧技術的發展。雖然當今人工智慧所能完成的任務依然相當有限,但是AlphaGo橫掃世界棋壇,讓人類不得不承認,就是無機的電子迴路在某些方面也能迸發出超越人類的創造力。那麼人工智慧和「動物問題」又有怎樣的聯系呢?

人工智慧和動物,兩個議題看似相隔十萬八千里,但其實關系緊密。因為人工智慧的發展,動搖了人類中心主義的根基,模糊了人與動物之間的界限。

人與動物的區別究竟在哪里呢?帕斯卡說:「人是會思想的蘆葦」,恩格斯說:「勞動創造了人類」、換言之,人是一種能夠自由創造人工體系(思考、勞動都屬這個過程)的生靈,創造性是人類在地球范圍內最為獨特的智慧。

白蟻會建造城市,猿猴會製造工具,狼群也有自己的社會,但這些看似非天然的體系是缺乏創造性而停滯的,它們設計在這些物種的基因序列中已經編碼完成,難以改變,最終不免在自然選擇中被淘汰。地球上,只有人類的城市、工具和社會是不斷自主發展、演化的,直到人工智慧的出現。

「創造偶像(人工體系)程度的能力」(《鬼形獸》附贈文檔所載埴安神袿姬的設定)這便是人工智慧所模仿的那種人類智慧,也是萬物之靈其「靈性」的本原。與豺狼虎豹相比,體能有限的人類便是憑借「這種程度的能力征服」了其他物種,成為了地球的主人。

人工智慧是人類創造出來的具有一定創造性的自組織體系,雖說要讓現在的「愛醬」取代人類,只會讓人笑掉大牙,然而未來某天一種強人工智慧會徹底撼動人類的霸主地位,這或許並非天方夜譚,而是無數科幻作品已經不斷重復了的思想實驗。當人的「萬物之靈」地位隕落之時,人是不是應該屈身於人工智慧,成為智械的奴隸呢?很顯然,沒有人會答應,然而這便構成了人類中心主義的倫理困境——既然人類征服動物是合法的,那麼更加上位的人工智慧征服人類自然也是合法的;既然人類可以肆意踐踏動物的尊嚴,那麼當人工智慧踐踏人類的時候,我們又能抱怨什麼呢。

《東方鬼形獸》正是一面將當前的人類中心主義的權力格局顛倒過來的哈哈鏡,ZUN巧妙化用了佛教的十界世界觀,將遊戲舞台設置在地獄邊緣的畜生界,讓畜生界的動物(靈)、人類(靈)和與人類陪葬的偶像(土偶)充當本故事的幕後主角。

《鬼形獸》中,動物靈入侵異變的真實原因是畜生界爆發的「智械危機」:擁有天生優勢的動物靈支配著別無長處的人類靈,並將人類靈關進了靈長園供自己玩賞消遣,然而聚集在一起的人類靈產生了奇妙的化學反應,他們創造了新的宗教,召來了造物的偶像神。偶像神守護著人類靈,創造了「既不是肉身,又沒有靈魂」的土偶軍團,驅逐了動物靈,成為了畜生界的新支配者。

劇情發展至此,動物、人類與人工智慧的三角格局已經基本浮出水面,而與佛教中地獄接壤的畜生界不過是ZUN施展的一個巧妙的障眼法。動物靈和人類靈很顯然對應著動物和人類,為了迷惑觀眾,ZUN故意將雙方在現實中的地位、處境完全翻轉了過來,而靈長園的隱喻,很顯然並不局限於動物園,而是可以引申至一切玩弄、監禁他者和異族的場所,例如古羅馬競技場、納粹集中營。

偶像則典出日本繩紋時期用於陪葬和祭祀的陶偶,是一種送往死後世界的人工物,讓人拍案叫絕的是,陶偶與人工智慧建立在同一種物質基礎之上:矽。矽元素穿越了時空,成為一條打通古今的人設線索。

「弱肉強食」是《鬼形獸》中多次出現的關鍵詞,例如ZUN在遊戲的Music Room對《鬼形獸》5面BOSS土偶士兵磨弓的主題曲《Beast Metropolis》(禽獸的大都會)如此評論道:「在畜生界弱肉強食才是唯一的真理。經濟上的成功最為重要,個人的思想並不會得到尊重。個人的情感,在被合理化的社會當中只會成為障礙。」這也道出了當年納粹、日本帝國這兩台恐怖的製造「非人」的人類學機器的運轉機理: 「劣等民族」由「優等民族」統治,甚至是種族滅絕對於全人類而言是經濟高效而合理;帝國集團的勝利是最重要的,底層民眾的個體生命是可以犧牲的。

弱肉強食是人類中心主義套給人類的「理性牢籠」,看似合理,但其實狹隘不可持續。正如人工智慧正開始挑戰人類的智慧,強者永遠是片面的,萬物之靈的寶座不是永恆的,只有單方面的強大,我們無法渡過所有的困境(這也是《獸娘動物園》講述的道理之一);一昧地追求單方面的強大,而踐踏所謂的「弱者」,我們也只會陷入奴役與被奴役、捕食與被捕食的無盡深淵,這正是《鬼形獸》所描繪的「地獄圖景」:動物靈把人類靈關入靈長園,然而自己卻被靈長園中失控的「智械軍團」趕出了自己的家園,而那些自嘗苦果的動物靈,正是哈哈鏡中倒映的人類自身。

結語

「動物」的哲學意義,是人類的絕對他者,即與人類不同的生靈存在。對動物他者的思考,也引發我們對更多的他者性思考——我們如何對待與我們不同的人,不同的民族,不同的文化,不同的意識形態等等,並與他們建立和諧互惠的關系,即「友愛」。然而人類的友愛,無論是對於動物,還是對於自身,既是美好的理想,又是縹緲的幻象——無論是暴力審判的巨神兵,還是友善存異的袿姬,就連人類造出的神明(人工智慧)本身也沒給出答案。

《百合熊嵐》的友愛,以童話的筆法起承轉合,把友愛歸結於神(熊瑪利亞)的恩賜。加帕里廢墟里獸娘們的友愛建立在人類末日之上已經是莫大的諷刺,然而假如去掉了天藍獸這個調節公園生態的「安全閥」,這會不會一舉改變動物園里政治生態,我們也不得而知。

正如《鬼形獸》以戰爭開局,又以戰爭收尾,平成的「動物」故事要麼為友愛畫了一張餅,要麼留下一個撲朔迷離的爛攤子丟給觀眾,唯獨宮崎駿讓「翼人救世主」娜烏西卡摧毀了既有的權力體制,以示自己的青年熱血未泯。

宮崎駿在現實中的學運抗爭中夾著尾巴溜走了,ZUN也是一如既往的把故事留給玩家去續寫,然而我們也不能指責這些平成的創作者懦弱地「將世界託付給偶像」 ——讓神來回答我們的問題,讓英雄來引領我們走向未來,因為「動物」問題確實是一個難以回答的問題。這個問題,神也不知道,人工智慧也不知道,只有我們在與動物的「對視」中才能慢慢領悟吧。

[1] 「甲賀三郎」傳說是鐮倉末期諏訪大祝一族在中央失勢後,在諏訪的武士集團中逐漸流行的紀念祖神的武士傳說,最早見於中世的宗教故事集《神道集》,在因元軍入侵而流行起來的風神信仰中,神是以龍蛇的形態出現的,因而人變蛇的傳說很可能反映了當時東部武士集團想為自己祖先貼金的心態。

[2] 原文:L’Animal que donc je suis(The Animal That Therefore I Am),這是德希達為他圍繞動物展開的哲學論文集所取的名字,德希達認為動物也是一種會「回望」人類的主體性存在(反過來,客體是無法「回望」、「對視」的),人類也在動物的「映照」中存在著,故雲「動物故我在」。

[3] 「人類學機器」是義大利學者阿甘本提出的政治哲學概念,它通過科學、政治等種種手段(「實驗」)將人「動物化」,根據人的生物或社會特徵,將不具有人性之人或動物化生存之人從人類內部排除出去,即在人類內部生產「非人」,例如賽博格、人造人、克隆、腦死亡者、殘疾人、轉基因嬰兒、異教徒、移民難民、古羅馬的牲人(Homo Sacer)、美國黑奴、納粹集中營中的猶太人、關東軍防疫給水部的中國人等等,在不同程度上他們都是「人類學機器」製造出來的「動物性生命」。

[4] 宮崎駿:《風之谷的娜烏西卡》第七卷,J.T.comix譯,台灣東販,1996年版,頁198。

[5] 《風之谷》中基於「火之七日」前舊文明技術製造出來的為「腐海淨化計劃」服務的生物人造人和有機人工智慧,或譯「席得拉」。

[6] 阿甘本發現,古希臘人將人的生命劃分為兩部分,一部分是一切生物所共有的生命形式「zoe」(生物生命),另一部分是人類社會所建構出來的人類所獨有的生命形式「bios」(政治生命),二者本來是緊密結合的,但是在施密特的主權邏輯的運作,亦或是福柯的身體-生命政治中,二者也經常出現分離的狀態,這就產生了「bios」被剝離出去的「zoe」,即「赤裸生命」。

[7] 同注4,頁201。

[8] Donna Haraway, The Companion Species Manifesto: Dogs, People, and Significant Otherness, Chicago: Prickly Paradigm Press, 2003.

[9] 例如《象與叔叔》(〈ぞうとおじさん〉,《ドラえもん》第5卷,東京:小學館,1979年)、《大雄與樹小子》(〈森は生きている〉,《ドラえもん》第26卷,1982年)、《大雄與動物星球》(のび太とアニマル惑星,1989-1990)等等。

[10] 迪斯尼2003年動畫電影《熊的傳說》(Brother Bear)也講述了一個人類與熊類消除對立,建立友愛的故事:在遠古的巫術社會中,因兄為熊所害而心懷仇恨的獵人肯尼(Kenai),被作為一切生命歸宿的偉大精靈(Great Spirit)變成了熊類。在偉大精靈的指引下,肯尼在與小熊哥達等熊類的交往中理解了「為他之愛」的真諦。從這個角度來看,《百合熊嵐》可謂鏡像版的《熊的傳說》。

[11] Jacques Derrida, The Politics of Friendship, New York: Verso books, 2006.

[12] 陶片放逐法是古希臘人通過投票驅逐政治敵人的制度,《百合熊嵐》中的「排除儀式」也是通過投票驅逐班級中的「惡人」,只不過投票工具由古代的貝殼或陶片,變成了現代的手機APP。

[13] 編註:這里可以略作補充和總結。此類作品的寫法,就是先立一種「看上去很美但一定會走偏、為惡」的錯誤的「友愛」或各種理想作為反派,然後再讓不那麼意識型態掛帥的主角作為正方來體現出真正的、比較善良的友愛。先不論筆力不足的作者很容易將反派的道德與智力設定得過低,我們看多了這類作品以後,就不免生出一種疑問:你作者提出的正確答案,又能好到哪里去?你憑什麼就那麼確定?而當創作者也不能確信自己提出的答案有多可靠的時候,我們就迎來了下一個階段。

[14] 龐紅蕊:《當代西方文化語境中的動物問題》,北京外國語大學,2014年,頁179。

[15] Jacques Derrida, The Animal That Therefore I Am, New York: Fordham University Press, 2008.

[16] 德希達在《動物故我在》中用animal加mot自造而成的詞,音似法語中復數的動物,故用於指涉形態多樣而個體獨特的動物生命。

[17] Mark Huang:《:悅納異己懷柔遠人,すごーい!》,2017年5月31日,U-ACG:http://www.u-acg.com/archives/14088。

[18] 福柯在《規訓和懲罰》(Discipline and Punish)中用動物園來隱喻「環形監獄」這個身體政治執行地,而監獄就是一個典型的製造「非人」的裝置。

[19] 編註:這里提供另一個思路:當我們越是稱贊、越是欣慰於獸娘與小包間的友愛,我們也越能反過來思考:為什麼她們能讓我們看得那麼舒服?很簡單,因為這整個生態,就是按照今天這些多元主義或曰「二次元+聖母」的理想所建立的。動物園里沒有明確交待由來的天藍怪等,則作為控制器,暗示著這種理想的友愛只有在這些條件限制下才能維持。再加上整個世界一開始就是已經毀滅的狀態,我們可以推論:作者對這等「友愛」的過於理想,其實是有自覺的。

【遊戲文化研究志《東方文化學刊》2020年秋季號 即將發售】【歡迎大家關注 學刊專欄】

來源:機核