Tag: AMD

官宣AMD Zen3三代霄龍已批量出貨、明年Q1發布

銳龍5000系列桌面處理器光芒四射,而這還只是Zen3架構的第一站,接下來還有筆記本,還有數據中心,還有嵌入式……都會慢慢鋪開。

今天在發布的同時,AMD官方宣布,代號Milan(米蘭)、基於Zen3架構的第三代EPYC霄龍處理器,已經如期批量出貨給雲服務、部分高性能計算客戶,將在明年第一季度正式發布,OEM客戶產品也會同步推出。

AMD稱,三代霄龍將梳理現代數據中心的新標準。

AMD同時回顧了二代霄龍(Rome)的成功之路,援引第三方調研機構數據稱,2016年的時候,也就是霄龍發布之前,只有36%的高性能計算客戶對AMD處理器有正面積極印象,而到了2020年,這個比例已經高達78%。

AMD霄龍有兩大主攻領域,一是雲服務,二就是高性能計算,客戶名單也是越來越長,比如高性能計算領域,已經拿下了一連串響當當的名字,包括各種國家級實驗室、高等院校、科研機構等等。

從目前的情況看,三代霄龍和銳龍5000系列一樣,都基於7nm工藝、Zen3架構,但會有最多64核心128線程、32MB二級緩存、256MB三級緩存,單芯片整合最多八個CCD Die、一個IO Die,繼續支持八通道DDR4-3200記憶體、128條PCIe 4.0總線,並延續SP3封裝接口,向下兼容。

日前我們就曾見到,64核心128線程,基準頻率2.45GHz,動態加速最高3.55GHz,超過目前最高的3.4GHz。

而更早些時候還有說法稱,,幅度超過20%,已經可以媲美Intel至強。

有趣的是,,正好和AMD三代霄龍面對面。

這一次,Intel將第一次在服務器上引入10nm工藝,搭配新架構,但據說最多還是28核心56線程。

而在明年底,Intel就將推出更新一代的Sapphire Rapids,10nm+++工藝,最多56個新架構的CPU核心,內部集成最多64GB HBM2e記憶體,首次引入DDR5(八通道)、PCIe 5.0(最多80條),但熱設計功耗將達400W。

作者:上方文Q來源:快科技

瘋狂640GB顯存 NVIDIA再發2款mini超算 AMD 64核+壓縮機製冷

,NVIDIA也更新了自家的DGX A100產品線,最多可達640GB HBM2e顯存了。此外,還有全新的DGX Station A100工作站,配備了4個A100 80GB顯存,還上了壓縮機製冷。

上半年發布A100加速卡之後,NVIDIA推出了基於A100的DGX A100,這算是個mini超算了,最多可配備8路A100加速卡,而現在的DGX A100 640GB系統是它的升級版,顯存容量可達640GB HBM2e。

升級之後的DGX A100 640超算性能提升也跟A100 80GB加速卡一樣,AI大模型訓練中提升最為明顯,性能增加了200%,其他應用中性能提升25%到100%不等。

DGX A100 640GB超算的價格沒公布,會提供給之前的客戶升級選擇。

還有一款新品是DGX Station A100,是A100家族中首款、也是唯一一款面向工作站的機器,配備了4塊A100 80GB加速卡,320GB HBM2e顯存,支持NVLink 3.0,帶寬超過200GB/。

其他方面,DGX Station A100使用的還是AMD的64核EPYC處理器,支持PCIe 4.0,記憶體可達512GB,1.92TB NVMe系統盤,M.2規格,數據盤最多可達7.68TB,U.2規格。

網絡方面,DGX...

NVIDIA發布A100 80GB加速卡 HBM2e顯存翻倍、性能提升200%

,NVIDIA這邊就推出了A100 80GB加速卡。雖然AMD把性能奪回去了,但是A100 80GB的HBM2e顯存也是史無前例了。

NVIDIA今年3月份發布了安培架構的A100加速卡(名字中沒有Tesla了),升級了7nm工藝和Ampere安培架構,集成542億晶體管,826mm2核心面積,使用了40GB HBM2顯存,帶寬1.6TB/。

現在的A100 80GB加速卡在GPU芯片上沒變化,依然是A100核心,6912個CUDA核心,加速頻率1.41GHz,FP32性能19.5TFLOPS,FP64性能9.7TFLOPS,INT8性能624TOPS,TDP 400W。

變化的主要是顯存,之前是40GB,HBM2規格的,帶寬1.6TB/,現在升級到了80GB,顯存類型也變成了更先進的HBM2e,頻率從2.4Gbps提升到3.2Gbps,使得帶寬從1.6TB/提升到2TB/。

對遊戲卡來說,這樣的顯存容量肯定是浪費了,但是在高性能計算、AI等領域,顯存很容易成為瓶頸,所以翻倍到80GB之後,A100 80GB顯卡可以提供更高的性能,NVIDIA官方信息稱它的性能少則提升25%,多則提升200%,特別是在AI訓練中,同時能效也提升了25%。

在A100 80GB加速卡發布之後,現在的A100 40GB版依然會繼續銷售。

作者:憲瑞來源:快科技

AMD發布全新架構計算卡Instinct MI100 AI性能暴漲7倍

在遊戲領域,基於RDNA 2架構的Radeon RX 6000系列顯卡已經開始閃亮登場。在高性能計算領域,基於CDNA全新架構的新一代計算卡Instinct MI100也終於登台了!

AMD Radeon Instinct系列計算卡已經發展了多款型號,但是在此之前,AMD GPU一直都是一套架構打天下,遊戲、計算不分家,自然不利於不同方向的深度優化。

今年3月份,AMD宣布了,從此與RDNA遊戲架構分道揚鑣。二者雖然還有一些共通點,但在設計、優化上已經涇渭分明,在各自領域的性能、能效也更高。

而在產品命名方面,AMD計算卡也放棄了Radeon字樣,不再稱呼Radeon Instinct,而是簡單地叫做Instinct。

AMD Instinct可以說是專為HPC高性能計算而生的,志在推動超級計算機進入百億億次計算時代(ExaScale)。

回顧歷史,21世紀的前10個年頭屬於萬億次計算時代(TeraScale),完全依賴CPU運算;最近10個年頭屬於千萬億次計算時代(PetaScale),GPU加速運算展露鋒芒。

不過近兩年,傳統的GPU加速計算也已經初顯疲態,性能增強曲線也緩了下來,必須實現全新的突破。

CDNA架構和MI100加速卡就是這樣的突破性產品,也是AMD開拓新未來的新旗艦。

AMD Instinct MI100是其迄今為止性能最高的HPC GPU,FP64雙精度浮點性能首次突破10TFlops(也就是每秒1億億次),並在架構設計上專門加入了Matrix Core(矩陣核心),用於加速HPC、AI運算,號稱在混合精度和FP16半精度的AI負載上,性能提升接近7倍。

另外,新卡的外觀設計也令人眼前一亮,更有質感的拉絲外殼,深灰色調,非常沉穩大氣。

它集成多達120個計算單元、7680個流處理器,搭配32GB HBM2,帶寬高達1.23TB/,同時支持PCIe 4.0,集成Infinity Fabric x16高速互聯通道,峰值帶寬達276GB/(相當於PCIe 4.0 x16的大約4倍),而整卡功耗控制在300W。

計算性能方面,FMA64/FP64雙精度為11.5TFlops(每秒1.15億億次),FMA32/FP32單精度為23.1TFlops(每秒2.31億億次),FP32 Matrix單精度矩陣計算為46.1TFlops(每秒4.61億億次),FP16 Matrix半精度矩陣計算為184.6TFlops(每秒18.46億億次),Bfloat16浮點為92.3TFlops(每秒9.23億億次)。

這些數字是什麼概念呢?

就拿11.5TFlops的雙精度性能來說,2000年排名世界第一的超級計算機ASCI White,這個指標也不過12.3TFlops,但卻是付出了600萬瓦的功耗、106噸的身材才獲得的,Instinct MI100卻只要300瓦、1.16千克。

換言之,如今的一塊卡,就相當於20年前的一個大規模計算集群!

AMD上代計算卡Instinct...

AMD發布專業版Radeon Pro驅動 7nm顯卡性能暴漲83%

除了消費級顯卡的驅動之外,AMD針對專業卡的驅動現在是每季度升級一次,最新的Radeon Pro Software for Enterprise 20.Q4驅動本月才發布,AMD官方表示與上版驅動相比性能提升多達83%。

與遊戲卡的驅動需要時常更新以便優化遊戲不同,專業版驅動看的是穩定性,還有就是對專業應用的優化支持,目前Radeon Pro Software for Enterprise驅動已經支持了100多款工作站應用,包DassaultSystems SOLIDWORKS ,Adobe Premiere Pro,Autodesk AutoCAD等等。

AMD在8月份發布了Radeon Pro Software for Enterprise 20.Q3驅動,本月推出了Radeon Pro Software for Enterprise...

技嘉升級AMD版迷你機 終於用上Zen2

技嘉預告,即將推出新款BRIX迷你機,採用代號Renoir的銳龍4000U系列處理器,終於將用上Zen2架構。

技嘉BRIX迷你機有多種配置可選,Intel平台已經升級到Tiger Lake 11代酷睿,可選i3-1115G4、i5-1135G7、i7-1165G7。

AMD平台則還是兩年多前的嵌入式銳龍V1000,基於老舊的14nm Zen架構,而在最近AMD剛剛發布了最新的銳龍V2000系列,升級到7nm Zen2。

最新的AMD版技嘉BRIX迷你機將會用上7nm Zen2,官方預告最多8核心16線程(銳龍7 4800U?),支持最多四台4K顯示器同步輸出,並配備最新的Wi-Fi 6、2.5G網絡連接。

當然,AMD明年初就有望發布下一代銳龍5000U系列,用上更新的7nm Zen3架構,只不過對於迷你機來說,並沒有必要過於追求最新最強的平台,更何況銳龍4000U也絲毫不弱。

作者:上方文Q來源:快科技

AMD RX 6800顯卡現身跑分:打RTX 3070毫無壓力

本月18日,AMD RX 6000系列顯卡就將上市,性能也會一並揭曉。趕在這之前,RX 6800已經提前現身多個基準數據庫,這次是Basemark。

測試平台搭配的是Ryzen 9 3900 XT、微星X570主板,測試API包括Vulkan、DX12和OpenCL 4.5,可以看到RX 6800在Vulkan中拿到13846、DX12中拿到14635。

需要注意的是,雖然在天梯中顯示的是RX 6900,但測試內頁中識別的是RX 6800。

回到成績上來,雖然夠不到RTX 3080,但超越RTX 3070沒什麼壓力。由於RX 6800定價高於RTX 3070,這也符合預期,否則用戶多花的錢可就打水漂了。

另外,軟件開發者CapFrameX爆料,RX 6800可輕松超頻到2532MHz,超官方默認Boost 400MHz,而且顯卡最高溫度僅63攝氏度。

以上的以上似乎都在暗示,RX 6800會是一款讓人倍感驚喜的顯卡,敬請期待。

來源:遊民星空

AMD RX 6800現身跑分 夠不到RTX 3080但打RTX 3070無壓力

本月18日,AMD RX 6000系列顯卡就將上市,性能也會一並揭曉。

趕在這之前,RX 6800已經提前現身多個基準數據庫,這次是Basemark。

測試平台搭配的是Ryzen 9 3900 XT、微星X570主板,測試API包括Vulkan、DX12和OpenCL 4.5,可以看到RX 6800在Vulkan中拿到13846、DX12中拿到14635。

需要注意的是,雖然在天梯中顯示的是RX 6900,但測試內頁中識別的是RX 6800。

回到成績上來,雖然夠不到RTX 3080,但超越RTX 3070沒什麼壓力。由於RX 6800定價高於RTX 3070,這也符合預期,否則用戶多花的錢可就打水漂了。

另外,軟件開發者CapFrameX爆料,RX 6800可輕松超頻到2532MHz,超官方默認Boost 400MHz,而且顯卡最高溫度僅63攝氏度。

以上的以上似乎都在暗示,RX 6800會是一款讓人倍感驚喜的顯卡,敬請期待。

作者:萬南來源:快科技

銳龍5000同樣缺貨嚴重 調查顯示僅有1/8玩家成功買到

這段時間缺貨的除了PS5、XSX主機以及老黃家的RTX 30系列顯卡之外,AMD本月初上市的銳龍5000處理器同樣一票難求,現在也是人氣高漲,買到的人只是少數。

德國Computerbase網站日前做了個調查,3384名網友參與投票,只有12.7%的用戶買到了銳龍5000,或者是還沒到手,但有明確的發貨日期。

這也意味着80%的玩家現在沒法搶到銳龍5000處理器,訂單都排不上。

銳龍5000處理器現在一個是供貨少,德國多家主流電商甚至都沒貨上架,第二個就是價格高了,要加價才能買到,畢竟缺貨之後漲價也是不可避免的,黃牛、JS們都不會放過炒作機會。

對於銳龍5000的供應問題,AMD之前表態說是會比去年的銳龍3000系列首發上市時的缺貨情況會好很多,然而現在來看也不行了。

在有主機訂單同時搶產能的情況下,至於是不是7nm產能的問題,AMD一直沒有正面回應過,,強調更多現貨正在路上,所以現在也只能走着看了。

作者:憲瑞來源:快科技

銳龍5000處理器屠榜 CineBench R23禁用Intel獨家指令集AVX512

前幾天Maxon發布了CPU評測基準軟件CineBench R23,,幾乎屠榜了,Intel這邊能跑到高分的CPU沒幾個,單核及多核都沒什麼優勢了。

Intel這邊幾個跑分較高的CPU只要是十一代酷睿i7-1185G7或者二代至強可擴展處理器,它們有個共同點就是支持AVX512指令集,這是Intel針對高性能推出的獨家指令集,AMD這邊還不支持。

跑分軟件是否支持AVX512很容易引發爭議,一方面是它是Intel處理器獨家支持的,而且只有部分定位較高的CPU才支持,主要是至強,目前消費級CPU才剛剛上。

另一方面,AVX512指令集不僅復雜,而且負面效果也不小,一旦開啟AVX512,CPU頻率也降的厲害。

以二代至強可擴展處理器為例,28核的白金8180在非AVX下全核加速頻率還有3.2GHz,但AVX512開啟後就只有2.3GHz,而AVX512基準頻率也有1.7GHz,從中可以看到AVX512降頻有多嚴重。

對於CineBench R23是否支持AVX512的問題,Anandtech網站的CPU高編Ian Cutress確認了,Maxon告訴它CineBench R23測試沒有使用AVX512,原因就是其作用被大幅降頻給抵消了。

作者:憲瑞來源:快科技

覺得 PS5 太大隻?SONY:實際上原本更大!(驚)

當你覺得 PlayStation 5 已經大到,讓許多居家好男人都很難再用路由器這個藉口的時候。結果沒想到這台主機,居然比原本 Sony 設計的要「小隻」了!?沒錯,這真的不是鄉野傳說,而是設計 PS5 的 Sony 資深藝術總監 Yujin Morisawa

在專訪中所透露的資訊。現在問題來了,所以原本到底有多大隻啊啊啊?

覺得 PS5 太大隻?SONY:原本更大(驚)

在我們的搶先試玩之後,關於 Sony 最新次世代主機 PlayStation 5 的更多細節也漸漸地越來越多。這台內在搭載 AMD 八核心 Ryzen Zen 2、RDNA...

跨越世代看進步 本世代主機與上世代HDD速度對比

PS5和Xbox Series

X均已正式發售,我們來到了全新的主機世代。近日有國外媒體將這兩台主機分別與使用了SSD和HDD的PC硬件進行了讀取速度對比。

PS5用戶需要下載本世代主機的首日升級修正檔,有報道稱,該修正檔可顯著提升向下兼容遊戲的讀取速度。之前的對比往往聚焦在PS5和Xbox Series

X之間,或者在這兩台主機之外再加入一塊PCIe 4.0 SSD作為對比,而最近的一次對比中,PC層面上本世代的硬件與上世代的硬件又進行了一次正面較量。

在這次比對中,採用了希捷的7200轉SATA III HDD,速度應該說還不是很慢。其它配置方面採用了AMD Ryzen 7 3700X

CPU和Nvidia GeForce RTX 2080 Ti GPU。這塊機械硬盤被拿來與PS5、Xbox Series X和PC平台上的1 TB

Sabrent Rocket PCIe 4.0 SSD進行比對。結果如下:

其實前三者之間相差並不大,而相比HDD而言,他們的讀取速度有了二到四倍的提升。在《巫師3》這款遊戲上效果最為顯著,其讀取速度直接提升了近20秒,體驗提升巨大。

來源:3DMGAME

CINBENCH R23跑分排行榜 AMD銳龍單核、多核全面屠榜

在眾多CPU基準測試軟件中,CINBENCH原本是平平無奇的一個項目而已,但是這幾年在AMD的加持下,它的CPU測試已經有了特殊的意義——AMD認為它是標杆,Intel這兩年強烈質疑這個軟件,認為它沒代表性。

盡管如此,CINBENCH的跑分越來越受關注了,改進內容很多,除了支持蘋果M1之外,代碼及編譯器都變了。

從官方介紹來看,CINBENCH R23針對新一代CPU做了改進,提升了基準測試的精準度,以測試CPU能否在高負載穩定運行,台式機或者筆記本的散熱能否撐得住長時間的運行等等。

那CINBENCH R23的跑分結果如何呢,,做了個匯總,對比了CINBENCH R23在AMD、Intel處理器的最新表現,主要還是單核及多核性能。

由於它們匯總的是大量網友的測試,所以每個結果重復CPU的很多,跑分也比較接近,原圖比較長,這里只截取了前面的部分,感興趣的可以看看原文的所有測試。

在單核測試中,原本已經在R20中領跑的AMD銳龍500系列進一步加強了又是了,銳龍7 5800X.、銳龍9 5950X、銳龍9 5900的單核分數都在1600分左右。

Intel這邊的用戶參與跑分的熱情似乎不太高,榜單中的酷睿CPU太少了,唯一一個靠前的還是酷睿i7-1185G7,雖然是移動版28W處理器,但Tiger Lake的CPU架構給力,單核分數達到了1541分,贏回了一些面子。

至於桌面版的CPU,酷睿i9-10900K跑分在1430分左右,比銳龍3000系列要好一些,但是跟銳龍5000系列沒法比,前面的CPU太強勢了。

到了多核性能這邊,AMD的優勢當然更大了,因為還有銳龍TR 3990X這樣的64核處理器參與,不過Intel的28核處理器至Platinum 8276靠着四路也贏回了一點面子。

再往下看的話,Intel這邊也有志強及酷睿i9-9980XE這樣的優秀選手在不同級別CPU中略占上風,但是總體而言,多核跑分依然是AMD銳龍處理器的天下,畢竟這是A家傳統優勢了,核心多了就是任性。

總的來說,在現有的CINBENCH R23榜單中,A飯非常熱情,上傳了大量跑分,整個榜單不論單核還是多核都是AMD銳龍占優,幾乎是一邊倒的局面,I飯似乎對跑分沒什麼熱情,數量上就先輸了。

作者:憲瑞來源:快科技

顯微鏡下看AMD Zen3內核 32MB三級緩存分成32塊

Fritzchens Fritz是芯片圈兒里的神人,它拍攝了大量的芯片顯微照片,美輪美奐,感興趣的可以去它的、等頻道關注。

利用他拍的精美照片,我們可以細細品味一顆顆芯片的內部設計,推特網友@Locuza_ 就研究了

先放圖!

這是Zen3架構的一個CCX模塊,如今也等效於一顆CCD芯片,包含八個CPU核心、4MB二級緩存、32MB三級緩存等。

八個CPU核心分為左右兩列,相比於Zen2核心略長了一些,內部還可見各種不同模塊,其中FPU浮點控制單元、浮點寄存器單元、微代碼ROM的位置沒有變化,以及32KB一級數據緩存也很相似,32KB一級指令緩存、4K微操單元、二級緩存BTB/DTLB等則大為不同,位置也變了。

CPU核心旁邊二級緩存沒什麼變化,分為兩個256KB的部分,中間和一側是相應的控制單元。

三級緩存則是變化最大的,總容量還是32MB沒有變,但從獨立的兩組16MB成為統一的整體,所有核心共享。

但是在顯微鏡下可以看到,32MB三級緩存並非鐵板一塊,而是分成了32塊,每塊都是1MB,組成一個統一的陣列。

頂部的中間是Infinity Fabric通道控制器,用來連接其他CCD和IOD,右上角是系統管理單元,左上角則是用來調試和晶圓測試的特殊部分。

不得不說,Zen3的設計非常精妙,堪稱藝術品,Intel是該好好學學了。

延伸閱讀——

芯片上的AMD標識作者:上方文Q來源:快科技

RX 6800 XT輕松超頻2.55GHz 性能媲美RTX 3090

下周,AMD RX 6800系列顯卡就將正式解禁上市,性能是否真如宣傳媲美甚至掀翻RTX 30系列的對應型號,也終將揭開謎底。

至少目前看來,RX 6000系列在頻率上很有一套,可以穩定運行在2GHz以上,RX 6800 XT、RX 6900 XT的默認加速頻率都高達2250MHz,RTX 30系列則徘徊在1.7GHz左右。

當然,頻率並非單純的越高越好,但是打配合理的架構設計,高頻率總是能帶來更高的性能。

推特博主@OneRaichu聲稱,RX 6800 XT已經可以超到2.55GHz,實測性能也接近對手的旗艦RTX 3090。

只不過,他並沒有放出任何截圖、數據作為證明。

另外還有一個RX 6800超頻的成績,達到了2.27GHz,最高溫度僅為74℃。

作者:上方文Q來源:快科技

銳龍7 5700U現身跑分 解鎖超線程後多核提升了23%

傳言AMD定於明年1月CES上發布銳龍5000系列移動處理器,也就是面向筆記本平台。

就手頭資料來看,銳龍5000系列APU的陣容稍有些復雜,其中既有Zen2+Vega的Lucienne,也有Zen3+Vega的「Cezanne(塞尚)「,已經多次出現於惠普筆記本的銳龍7 5700U據說就是Lucienne,也就是Renoir Refresh。

雖然架構上沒有新意,但相較於上一代銳龍7 4700U,銳龍7 5700U頻率增加了200MHz,同時解鎖了超線程,也就是從8核8線程升級為8核16線程。

在GeekBench 5.2.2中有了銳龍7 5700U的初步跑分情況, 單核平均成績1141分左右,多核6347分左右。

對比銳龍7 4700U的中位數成績(1133/5148),單核打平,多核提升了了23%之多。這個水平可以說,越級看齊了銳龍7 4800U,整體令人滿意。

值得一提的是,據稱AMD還有Zen2架構+RDNA2的「Van Gogh(梵高)」和Zen3+RDNA2的「Rembrandt(倫勃朗)」,後者還是6nm工藝。

作者:萬南來源:快科技

Zen3更耐熱 AMD表態 銳龍5000處理器95°C都正常

AMD的銳龍5000處理器已經開賣一段時間了,盡管還是供不應求,但也有人開始用上了,大家有了更多的實際體驗,有用戶已經開始關心起銳龍5000的溫度了。

有網友在Reddit上討論了銳龍5000處理器的散熱問題,通常來說大家都希望溫度越低越好,超過70°C就會讓人覺得焦慮了,但在銳龍5000處理器上,這個觀念可能要改改了。

根據AMD官方的信息,TDP 105W的處理器在使用官方散熱器的時候溫度可以承受的90°C,65W TDP的處理器則可以達到95°C。

90多度的溫度會不會太高了?AMD技術營銷總監Robert Hallock隨後解釋了這個問題,在Zen3處理器上,大家要改變對散熱溫度「好「以及「不好」的認知了,銳龍5000處理器的90°C(銳龍9 5950X/5900X、銳龍7 5800X)、95°C(銳龍5 5600X)是針對滿載條件而設計的,芯片和固件能夠支持更高的溫度,允許CPU在算法降頻之前追求更高及更長時間的升壓性能。

這話說的繞口,簡單來說就是大家不要看到銳龍5000處理器溫度達到90°C多就覺得是散熱不行或者AMD有毛病,這代處理器就是這樣設計的,確保在高溫下依然能不會很快降頻,保證高負載下的性能。

Robert Hallock表示只有銳龍5000處理器才能做到這個水平,Zen2及友商的產品都不行。

這意味着它們溫度一旦高了就會很快降頻,這實際上會影響CPU性能,三秒真男人的說法就是這樣來的。

總之,在銳龍5000處理器上,大家別怕溫度高,其設計目的就是耐高溫,確保溫度較高的時候也能持續輸出高性能。

當然,這也不是說不用好的散熱器了,散熱器越好,溫度越低,對銳龍5000的性能發揮只會有好處。

作者:憲瑞來源:快科技

Zen3 64核心三代霄龍實物首曝 樣品就達到了3.55GHz

Zen3架構的桌面級銳龍5000系列已經上市,移動端銳龍5000U/H系列有望在明年初的CES 2020上推出,而服務器和數據中心領域的第三代霄龍7003系列也不遠了(具體時間不能說)。

近日,有某魚賣家曬出了霄龍7763的實物和規格(已被撤掉),這倒還是第一次見到。

這顆霄龍7763是頂級的64核心128線程,雙路運行組成128核心256線程,每顆擁有32MB二級緩存、256MB三級緩存,內部肯定還是八顆CCD加一顆IOD的組合,和現在保持一致。

不過我們知道,Zen3架構每顆CCD的三級緩存已經實現統一,霄龍自然也會如此,256MB將由原來的八塊變為四塊,每8個核心共享32MB。

盡管這次曝光的只是一顆早期工程樣品(ES),步進版本B1(奇怪的是年份標注2019),但頻率並不低,基準為2.45GHz,加速為3.55GHz。

作為對比,現在的霄龍7002系列中,標準版最高型號霄龍7742加速頻率也不過3.4GHz,基準頻率為2.25GHz。

Zen3架構的首要目標並非刻意提高頻率,但是霄龍的樣品就展現了如此之力,最終正式版更值得期待。

不過功耗可能也會有所增加,霄龍7763據說將達到280W,而現在的標準版都是200W或者225W,只有基準頻率刻意拉高到2.6GHz的定製版霄龍7H12達到了280W。

三代霄龍的IO Die部分應該也不會變,那就還是128條PCIe 4.0、八通道DDR4-3200,封裝也延續SP3,繼續向下兼容。

之前還曾在SiSoftware數據庫里見過一款霄龍7713,也是64核心128線程,基準頻率2.45GHz,加速未知。

巧合的是,,首次引入10nm工藝,可能最多38個核心,面對三代霄龍競爭力仍然不足。

,首次引入DDR5(16條八通道)、PCIe 5.0(80條),最多56核心(滿血可能60核心),也是小芯片設計,內部四顆整合封裝,並集成64GB HBM2e,熱設計功耗則會最高達400W。

作者:上方文Q來源:快科技

AMD CPU+GPU合體加速NVIDIA曝類似技術 AMD/Intel都能用

AMD這些年一直是唯一一家同時擁有高性能x86 CPU處理器、GPU顯卡、芯片組主板平台的廠商,3A平台可謂獨一份的存在。眼下,Intel Xe獨立顯卡正在陸續推出,3I平台落地。只剩下NVIDIA有點無依無靠。

自家平台的好處當然是更好的兼容性、協同性,比如說AMD提出了全新的。

當銳龍5000系列處理器、RX 6000系列顯卡搭配的時候,前者可以訪問後者的全部想顯存,而不再局限於傳統的只有可憐的256MB。

按照AMD的說法,該技術可以額外帶來5-11%的遊戲性能提升。

Intel Iris Xe MAX獨立顯卡發布的同時,也提出了,可以讓處理器集成的核芯顯卡與獨立顯卡協同加速,在視頻轉碼、AI創作方面效果立竿見影,性能提升可以高達7倍。

如此一來,只有顯卡、沒有處理器的NVIDIA怎麼辦呢?自然不能坐以待斃。

據外媒曝料,NVIDIA也在開發類似於AMD SAM的新技術,適用於最新的安培RTX 30系列,而且可以同時支持AMD、Intel處理器平台。

因為按照NVIDIA的說法,AMD SAM技術其實是利用了PCIe規范,並非自家獨創,NVIDIA自然也能用。

目前暫不清楚NVIDIA這一技術的更多細節,也不知道何時可以出爐,相信還要再等一等。

只不夠問題是,NVIDIA這麼多年封閉慣了,總是搞自己的一套生態,如今就算基於行業標準去做,AMD、Intel會給死對頭這個面子嗎?

作者:上方文Q來源:快科技

代號Milan的EPYC實物現身:Zen 3架構邁向伺服器領域

代號Milan的EYPC處理器很可能是AMD推出的又一款讓人激動人心的產品,這款重磅產品將採用最新的Zen 3架構,會把所有的新功能帶到伺服器領域,進一步增強他們在這個領域的競爭力。近日有Chiphell論壇的用戶在推特(@momomo_us)上分享了似乎是AMD EPYC

7763(代號Milan)處理器的照片和規格,根據圖片可以看出是從閒魚上泄露的。

AMD目前的EPYC(代號Rome)的處理器以7002系列的名義進行銷售,因此,代號Milan的EYPC處理器標示為7003系列。泄露的EYPC處理器是EPYC

7763,據說它擁有64個核心,128個線程,以及高達256MB的L3緩存。這是AMD常見的配置,AMD在其五款64核Rome核心處理器中使用了這種規格。代號Milan的處理器很可能將基於改進的台積電7nm

FinFET工藝,會有更高的頻率。

與Rome核心一樣,Milan將繼續採用SP3插座,並提供8條DDR4記憶體通道和PCIe

4.0支持,在內部多達8個計算模組連接到一個I/O模組。AMD在Zen

3架構上實現了每周期指令(IPC)吞吐量的長足進步,可以期待在EPYC系列處理器上的表現,AMD在Ryzen 5000系列處理器上已經展現了19%的IPC提升。

EPYC 7763採用了100-000000312

OPN(訂購部件號)代碼,與之前傳聞的64核米蘭核心處理器不匹配。這有可能是一個工程樣品,所以處理器頻率只能作為一個參考。最終的規格可能會有所不同。目前而言,EPYC 7763工程樣品顯示的是2.45GHz的基礎時鍾,和3.53GHz的加速頻率。目前64核Rome核心的EPYC系列處理器的基礎頻率在2GHz到2.6GHz范圍內,加速頻率從3.3GHz到3.4GHz。

現在不清楚EPYC 7763將會取代哪款EPYC 7002系列處理器。根據產品型號判斷,EPYC 7763有可能是EPYC

7662的替代者。以此作為比較,我們看到的是基礎頻率和加速頻率分別提升了22.5%和7%。不過泄露者並沒有透露EPYC

7763的TDP,所以暫時無法證實這個猜測。

從AMD上一次公布的路線圖來看,代號Milan的EYPC處理器將在今年的第三季度投產,並在2020年末上市。

...

華擎Radeon RX 6800 XT太極泄露:擁有3個8pin供電

最近一段時間,整個顯卡市場非常熱鬧,NVIDIA和AMD兩家的新卡先後上市,熱點最高的自然是即將於11月18日解禁的AMD RX 6000系顯卡,所以目前非公版RX 6000系顯卡的消息也是越來越多,外國媒體videocardz就率先爆料了華擎Radeon RX 6800 XT太極的外觀。

圖片來源:videocardz

華擎太極依舊採用了灰黑色的配色方案,顯卡採用三風扇設計,中間部位是一個RGB風扇,外側也有一圈環裝RGB燈光,背部還有一處RGB燈光,顯卡整體為2.5槽,看起來也非常厚重,最讓人驚訝的是,華擎RX 6800 XT太極帶有三個8pin供電。實際上,這也是目前唯一一張採用這種供電規模的Big Navi顯卡,在AMD官方發布會上,AMD宣稱RX 6800XT的功耗為300W,雖然並不低,但雙8pin供電也是能滿足的,華擎這麼做可能是出於超頻考慮,但是目前也不知道這張卡的出廠頻率是多少。

圖片來源:videocardz

華擎Radeon RX 6800 XT太極具有雙BIOS開關,具有P和Q設置(預裝配性能和安靜配置文件)。還有一個開關可關閉RGB燈光,輸出接口用2個DP一個HDMI,一個USB-C。AMD Radeon RX 6800 XT具有4608流處理器和16GB的GDDR6記憶體,基於AMD最新的RDNA2架構。

圖片來源:videocardz

華擎Radeon RX 6800 XT太極預計於本月晚些時候推出,根據AMD的說法,非公顯卡將在公版卡上市後一到兩周上市,RX 6800 XT公版卡AMD給出的建議零售價是649美元,這張華擎的非公顯卡應該要比這個售價高。 ...

英偉達將參照AMD新功能,為安培架構GPU開發新技術

據VideoCardz報導,近日英偉達在向GamersNexus發送的簡短聲明中,確認將開發與AMD的Smart Access Memory類似的技術,該功能是與Radeon RX

6000系列顯卡一起公布的。

AMD的Smart Access Memory這項新技術,是Ryzen 5000(Zen3)系列處理器和Radeon RX 6000系列(RDNA2)顯卡組建的下一代 "終極遊戲平台

"所支持的。通過Smart Access Memory,GPU和CPU之間的數據通道會擴大,可以利用整個GPU顯存緩沖區。在傳統的基於Windows的PC上,這個通道只限於VRAM的一小部分,在運算過程中會對性能有限制。

在AMD看來,同時推出新的CPU和新的GPU是為遊戲玩家介紹上述新技術的最佳時機。Smart Access Memory將被限制在特定的硬體上,AMD已經確認,只有最新的Ryzen 5000系列CPU和Radeon RX 6000系列GPU才能使用,同時主板將需要AGESA 1.1.0.0版本的固件更新。

AMD官方發布了一張圖表,介紹了部分遊戲在4K解析度下Smart Access Memory技術帶來的性能提升。AMD預計,《極限競速:地平線4》的性能提升高達11%,《無主之地3》、《戰爭機器5》、《殺手5:赦免》和《德軍總部:新血脈》的性能提升為5-6%。

英偉達表示,該技術實際上是PCI Express規范的一部分,因此可以在Ampere架構GPU上啟用。具有諷刺意味的是,英偉達的解決方案可以同時適用於AMD和英特爾的處理器。英偉達目前正在研究如何在英特爾和AMD平台上,啟用與AMD的Smart Access Memory相同的功能,暫時還沒有準備好。 ...

RX 6950?AMD還有頂級大招?

AMD RX 6000系列顯卡即將正式上市,RX 6800、RX 6800 11月18日見,RX 6900 XT 12月2日跟進,然後呢?

有人發現,藍寶石向歐亞經濟委員會(ECC)提交了一系列新顯卡型號注冊,赫然出現了RX 6950——難道,AMD還有更頂級的大招沒有發?

這就想多了,事實上,很多廠商都習慣在ECC等機構提前注冊各種可能的產品型號,藍寶石這次就提交了幾乎整個RX 6000、RX 6050系列的不同命名,最低一直到RX 6300、RX 6350。

如果你還不相信的話,再看看藍寶石去年6月提交的型號注冊名單,從最高的RX 5950、RX 5950 XT到最低的RX 5500、RX 5500 XT全都有,但大部分型號都從未發布。

迄今為止,AMD只確認了RX 6000的三個核心,Navi 21對應RX 6900/6800系列,Navi 22對應RX...

XPU時代創新者英特爾

11月11日,英特爾正式發布其全新服務器GPU,即首款數據中心的獨顯產品,該服務器基於Xe LP微架構,專為高密度、低時延的安卓雲遊戲和流媒體服務而設計。同時,英特爾還宣布將於12月正式交付相應的軟件堆棧oneAPI Gold工具。

英特爾此次同時推出了全新服務器GPU和oneAPI軟件,意味着英特爾開始釋放XPU的強大實力。

英特爾率先定義XPU時代

10年前,美國數據科學家舍恩伯格在《大數據時代》一書中對「大數據時代「作出系統闡釋。

10年後,互聯網、人工智能、雲計算的發展正飛速推動全球數據量的增長。國際數據公司IDC統計顯示,預計到2025年,全球數據量將比2016年的16.1 ZB(1 ZB=十萬億字節)增加10倍,達到163 ZB。

盡管越來越多的數據讓現代人置身於信隱私泄露的恐慌之中,但不可否認的是,大數據正為硬件、軟件乃至服務等市場帶來前所未有的經濟增長。

中國通信院發布的《大數據白皮書(2019)》顯示,預計到2020年,全球大數據硬件、軟件和服務的市場規模將分別達到150億美元、200億美元和210億美元。這意味着基於大數據,將產生一個全球范圍內價值560億美元的市場。

但在這之前需要解決一個關鍵問題,在單一芯片算力受限的情況下,如何更好地發揮海量數據的真正價值?

對於這一問題,英特爾早已給出了答案。2015年,英特爾就開始斥資167億美元收購當時全球第二大FPGA廠商Altera,此後,又接連收購主攻深度學習方向的Nervana Systems、計算視覺公司Movidius、自動駕駛視覺處理公司Mobileye和雲端AI推理芯片已經商用的Habana Labs。

英特爾成為業界唯一一家擁有全類別AI芯片的公司之後,緊接着吸納業界頂尖的芯片人才,並於2018年架構日提出製程、封裝、架構、存儲、互聯、安全、軟件的六大技術戰略。

2018年的架構日在英特爾歷史上具有劃時代的意義,XPU異構願景就誕生於此,即由標量(Scalar)、矢量(Vector)、矩陣(Matrix)、空間(Spatial)組成的SVMS架構,分別對應CPU、GPU、加速器和FPGA,可以進行多種異構組合。

這是英特爾首次、也是業界首次明確將單一架構之後的發展方向定義為XPU。

英特爾數據中心XPU產品和解決方案副總裁Jeff McVeigh表示:「XPU戰略的提出,在於我們意識到需要不同類型的架構來服務於各種不同的工作負載,其中一些工作負載在本質上是標量的,另一些是向量、矩陣、空間等等。」

從Xe架構到獨立顯卡,實現XPU願景的重要一步

英特爾在XPU戰略上進展迅速,在其它芯片公司還處於大規模並購階段時,就已經基於其豐富的技術經驗推出了自有的首款面向數據中心的獨顯產品。

英特爾表示,這款GPU採用的是英特爾能效最高的圖形架構,英特爾Xe LP微架構,擁有低功耗、獨立片上系統(SoC)設計,並配備128比特管道和8GB專用板載低功耗DDR4顯存。

另外,如果將英特爾服務器GPU同英特爾至強可擴展處理器組合,服務提供商可以在不改變服務器數量的情況下,單獨擴展顯卡容量,得以在每個系統上支持更多流和訂閱用戶,並且同時實現較低的總體擁有成本(TCO)。

通過在新華三3/4長、全高的x16 PCIe 3.0擴展卡內封裝四個英特爾服務器GPU,即可在一個典型雙卡系統中支持超過100個安卓雲遊戲並發用戶。這一數量最高可擴展至160個並發用戶,實際數量取決於具體的遊戲和服務器配。

之所以說英特爾XPU戰略進展迅速,是因為其從2019年底發布Xe架構到推出基於Xe架構的集成GPU和獨立GPU產品,以及用於數據中心獨顯產品,間隔時間不到一年,就兌現了產品交付計劃。

事實上,Xe架構作為一個基礎GPU架構,屬性靈活且擴展性強,能夠衍生出多種針對不同領域和場景的GPU產品。

在英特爾2020年架構日上,英特爾官方首次詳細介紹了可實現全擴展的Xe圖形架構。按照不同的應用場景分,可將Xe架構分成四個系列:Xe LP、Xe HP、Xe HPC和Xe HPG。

Xe LP屬於低功耗系列,是針對PC和移動計算平台的最高效架構,最高配置EU單元多達96組,並具有新架構設計,包括異步計算、視圖實例化 (view instancing)、采樣器反饋(sampler feedback)、帶有AV1的更新版媒體引擎以及更新版顯示引擎等。TigerLake SoC里集成的GPU、英特爾銳炬 Xe MAX 獨立顯卡和此次發布的面向數據中心的獨顯產品均採用這一架構。

作為首批使用英特爾首款數據中心獨顯產品的客戶之一,騰訊先游雲遊戲總經理方亮認為:「SG1的編碼能力非常強,它能夠提供一個高密度、低延遲、靈活多樣的視頻編碼能力,另外在我們所測試的產品中,英特爾SG1的性價比高,英特爾技術團隊的支持也非常給力。「

Xe...

抗VEGF藥物眼內注射之辯:該由誰來治療?

一些眼科醫師對誰應該實施玻璃體內注射有分歧——只由視網膜專家進行?還是普通眼科醫師也可以實施?

反方

美國視網膜專科醫師協會主席、醫學博士Timothy G.

Murray認為,在玻璃體內注射之前,有能力做出正確診斷是至關重要的,這對於一些普通眼科醫師來說存在一定問題。協會對由非視網膜專科醫師進行玻璃體內注射持反對意見,因為他們可能無法保證診斷的準確性。眼內注射看似容易,但更難的是運用OCT進行診斷、對每次注射進行對比監測,並確認患者的眼部情況良好。因此視網膜疾病玻璃體內注射最好由視網膜專科醫師來進行。

正方

然而,注射抗VEGF藥物的普通眼科醫師卻認為,在接受了視網膜治療方面的高級住院醫師培訓後,他們對提供抗VEGF治療已做好充分的準備。在偏遠地區,視網膜專家距離患者較遠,需要普通眼科醫師去治療。治療需求的上升也是需要考慮的重要問題。

對這場辯論,您怎麼看?這取決於您的執業方向和地點,接受的培訓和興趣。以下是該辯題如何影響患者所需要的視網膜治療的闡述,讓我們一起來瞭解一下未來的趨勢吧。

視網膜治療方面的培訓

近年來,眼科住院醫師項目更加注重視網膜治療方面的培訓。醫學研究生教育認證委員會規定,每位住院醫師在畢業前至少要進行10次玻璃體內注射和10次全視網膜光凝手術。進行了數千次玻璃體內注射的普通眼科醫師Michael

Patterson認為,他擔任住院醫師時接受了全面的視網膜治療培訓,在視網膜專家的指導下進行了成百上千次玻璃體內注射,他所做的玻璃體注射比其他任何手術都要多。

邁阿密Bascom Palmer眼科研究所的教授、視網膜專家Philip J.

Rosenfeld博士也認為,住院醫師在玻璃體內注射、適應證,何時停藥以及如何處理併發症方面得到了廣泛的培訓。如果眼科醫生接受過充分的訓練,在發生併發症時又有視網膜專家能提供適當的支持,那麼玻璃體內注射不一定要由視網膜專家來進行。他預計,當乾性AMD的玻璃體內治療成為主流,並且注射數量在未來幾年內急劇增加時,將需要更多訓練有素的普通眼科醫師來提供這種治療。

眼內注射存在的挑戰

ASRS的Murray博士承認,越來越多的眼科住院醫師開始學習玻璃體內注射,但培訓眼科住院醫師這部分內容,並不能使他們有能力正確處理玻璃體內注射時和在臨床實踐中遇到的各種複雜視網膜疾病。

ASRS當選主席Carl C.

Awh博士同意應該由視網膜專家來治療這些患者。他認為,從技術層面講,眼內注射在任何眼科醫生的技能範圍內。但是很多病例並不典型,即使是在臨床試驗時,一些醫生也未必會意識到患者不明顯的體徵。雖然抗VEGF治療開啟了新的時代,無論由誰來治療,很少再有患者致盲,但20/60的視力和20/25的視力還是有很大區別。儘管有廣泛的培訓和對視網膜領域的高度關注,但任何普通眼科醫生都很難客觀地表明他/她會比視網膜專家更好地管理慢性、潛在致盲性視網膜疾病患者。即便很多地區沒有視網膜專家,然而更重要的是需要治療的患者必須能夠獲得治療。所以如果患者獲得治療的唯一途徑是普通眼科醫生,他將全力支持。

治療得不到治療的患者

醫學博士Katherine E.

Johnson認為,在一些邊遠偏僻的地區,沒有人在做玻璃體內注射,患者被送往級別更高一些的醫院行注射,而這需要更長時間的車程。這些交通經濟負擔及給患者和其家人帶來的日程安排負擔是顯而易見的,這種情況下很多患者因這些負擔而未按照標準接受治療。Johnson博士同意,注射抗VEGF藥物的醫生應該有能力處理任何手術併發症。即便是最令人擔憂併發症眼內炎,如果需要的話,當地醫院也有能力進行處理。必要時,還可以把病歷發給五至六位視網膜專家,徵求他們的意見。

田納西州的普通眼科醫生Patterson博士指出,抗VEGF治療增進了他和當地視網膜專家之間的關係,彼此之間形成互相幫助的良好局面。

對未來挑戰的擔憂

儘管有這些積極的治療經驗,但Murray博士堅持認為,當患者從非視網膜專家那里接受抗VEGF注射時,會面臨不必要的風險。他指出,沒有一例濕性AMD、視網膜靜脈閉塞或糖尿病視網膜病變是相同的。決定治療什麼,什麼時候治療,以及是否停止治療,對患者的視力都有重大影響。確定一隻眼睛何時從乾性AMD過渡到濕性AMD可能是不容易的。有些眼睛可能有不穩定的隱匿性新生血管性AMD,在未干預的情況下保持長期穩定。以往的經驗和對眼部的密切監測決定了何時開始治療。

其他需要注意的重要挑戰包括:

確定PED是否與脈絡膜新生血管相關,是否需要治療。

處理視網膜色素上皮脫離。

必須確定新生血管性AMD是1或2型CNV,視網膜血管瘤性增生和/或多發性脈絡膜血管病變。這些濕性AMD的每一個亞型對抗VEGF藥物的反應可能不同。有些用光動力治療比用抗VEGF藥物治療的效果更好。

確定病灶內的纖維化是否穩定,並處理復發性CNV。

Murray博士指出,醫生得為突發情況做好準備,視網膜血管閉塞或DME在某些情況下可能不會損害視力,但當它發生時,可能對抗VEGF藥物的反應不佳。需要有強大的視網膜治療背景,才能確定何時需要聯合玻璃體內激素和持續的抗VEGF治療。另一個例子:在視網膜血管閉塞和糖尿病視網膜病變中會發現毛細血管灌注不足,影響長期治療,醫生需要知道何時用雷射。對一些患者來說,雷射和抗VEGF治療可能是最好的。瞭解何時、如何將PRP納入增殖性糖尿病視網膜病變的長期治療至關重要。

未來的挑戰是否太多?

參加綜合眼科實踐是否能應對所有這些挑戰?Johnson博士認為,答案是否定的。她介紹,自己一直從事視網膜的治療,並確定可以維持足夠高水準的臨床視網膜診療技術,因為精力有限,兒童眼科或角膜移植等其他領域並沒有過多研究,無法都維持高的治療水準。

她回憶,有一次一位疑似中央性漿液性脈絡膜視網膜病變的患者來就診,她懷疑是隱匿性wAMD,當患者對阿柏西普的試驗性眼內注射有反應時,她證實了自己的診斷(圖1)。這也是為什麼堅持視網膜專家來進行玻璃體內注射,並診療患者的原因,視網膜專家可以做到更多超越臨床治療標準的事情,使患者獲益更多。

圖1. Katherine E.

Johnson博士為轉診過來的、疑似中心性漿液性脈絡膜視網膜病變的患者進行阿柏西普眼內注射的臨床試驗。她懷疑是隱匿性新生血管性AMD,並在藥物起效後確定了診斷。第一次OCT掃瞄顯示PDE和視網膜下液,在Johnson博士進行抗VEGF藥物眼內注射後確定了wAMD診斷,成功進行每四周的阿柏西普治療,隨訪時發現PED和網膜下液逐漸吸收。

下一步如何發展?

佛羅里達州斯圖爾特的視網膜和青光眼專家Ronald Frenkel醫學博士認為,抗VEGF治療的變化將繼續發展,尤其是在解決治療差距和疾病負擔方面。綜合眼科醫生將需要正確的視網膜治療技術培訓。農村地區患者對視網膜醫生的需求可能略有不同,或者大相逕庭,所以在這些地區患者可能比其他地區更需要綜合眼科醫生來治療。這件事情上面最好不要畫地為牢。

來源:

https://www.reviewofophthalmology.com/article/debating-antivegf-injections

來源:kknews抗VEGF藥物眼內注射之辯:該由誰來治療?

PS5官方中文FAQ:你想知道的一切都在這里

歡迎閱讀!本文為您深入介紹 PlayStation 5 硬體、DualSense 無線控制器、系統功能、軟體詳情,以及非常、非常多的豐富資訊。

這份常見問答的一覽表尚在編制階段,我們會持續關注各方提問,並於本月為主機上市做准備的同時,發布更新資訊。

如有其他問題,請務必在下方留言。但是現在——請盡情閱讀。

第 1 節:主機硬體

● PlayStation 5 的發售日是何時?零售價格為何?

PS5 數位版主機:NT$12,980(建議零售價格)

● PS5 主機和 PS5 數位版主機有何不同?

PS5 主機和 PS5 數位版主機的唯一不同在於 PS5 主機配備 Ultra HD Blu-ray 光碟機。PS5...

AMD、IBM宣布重磅合作二代霄龍找到強力靠山

今年早些時候,AMD、Google宣布達成合作,將基於AMD的第二代霄龍處理器,推出機密虛擬機雲服務,但是以為是第一家做到這一點的。

不過,IBM表示他們行動更早,已經在機密虛擬機方面與AMD合作兩年之久了,只不過主要面向B2B商用市場,不像Google那樣是公開的。

今天,AMD、IBM聯合宣布,達成為期多年的聯合研發合作,進一步推動機密虛擬機在雲端的普及,並加速AI應用。

除了硬件上使用AMD二代霄龍,軟件上雙方將使用開源軟件、開放標準、開放系統架構,在高性能計算、企業關鍵環境、虛擬化、加密等各種領域推廣機密虛擬機,以保護敏感數據,尤其是用於AI訓練、推理的數據集。

雙方都沒有透露「多年」合作到底是多久,但是鑒於AMD、IBM一向關系良好,當年還是半導體晶圓聯盟的共同成員,這次合作前景還是值得看好的,AMD也算是又找到了一個強有力的靠山。

作者:上方文Q來源:快科技

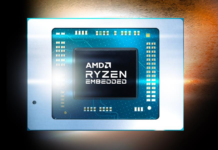

AMD發布嵌入式銳龍V2000 Zen2架構、8核心低至10W

Zen3架構的銳龍5000系列已經誕生了,但這並不意味着Zen2架構就沒有用武之地了。今天,AMD發布了全新的銳龍V2000嵌入式處理器,採用的正是Zen2架構,規格相當搶眼。

2018年2月,AMD發布了,14nm工藝、Zen+Vega架構,SoC單芯片設計,最高4核心8線程、704個流處理器,熱設計功耗35-54W或者12-25W。

2019年4月,AMD又發布了,同樣是14nm Zen+Vega的組合,同樣的SoC單芯片,最多2核心4線程、192個流處理器,熱設計功耗12-25W。

最新的銳龍V2000系列升級到7nm製造工藝,集成最多8個Zen2架構的CPU核心(16線程)、7個Vega架構的GPU計算單元(448個流處理器),熱設計功耗范圍擴大到10-54W,工作溫度范圍0-105℃,封裝方式從FP5升級為FP6。

銳龍V2000升級支持四台4K顯示器同步輸出,可以支持4K60fps 10-bit視頻編碼解碼,記憶體統一支持雙通道DDR4-3200 ECC,同時提供20條PCIe 3.0通道(增加了4條)。

安全方面支持Memory Guard,包含一整套安全功能,諸如Secure Boot安全啟動、Secure Memory Encryption安全記憶體加密等等。

具體有四款型號,最頂級的是「銳龍V2748「,8核心16線程,主頻2.9-4.25GHz,二級緩存4MB,三級緩存8MB,集成Vega 7 GPU,448個流處理器,頻率1.6GHz,熱設計功耗35-54W。

「銳龍V2718」的CPU頻率降至1.7-4.15GHz,其他同上,熱設計功耗來到10-25W。

「銳龍V2546「為6核心12線程,主頻3.0-3.95GHz,二級緩存3MB,三級緩存8MB,集成Vega 6 GPU,384個流處理器,頻率1.5GHz,熱設計功耗35-54W。

「銳龍V2516」的CPU頻率降至2.1-3.95GHz,其他不變,熱設計功耗10-25W。

性能方面,對比的上代型號不是頂級的V1807B,而是應用最多的主流型號V1605B,4核心8線程,2MB二級緩存,主頻2.0-3.6GHz,GPU 8個單元、1.1GHz,熱設計功耗12-25W。

AMD宣稱,在熱設計功耗范圍基本相同的情況下,V2516、V2718比之單線程性能分別提升約25%、30%,多線程性能則暴漲約97%、140%,圖形性能則提升約27%、40%——注意這是在少了2個單元的情況下。

對比競品的十代i7-10710U、i5-10510U,單線程性能基本差不多,多線程、圖形性能自然是直接碾壓。

銳龍V2000系列主要面向瘦客戶端、迷你機、邊緣計算等嵌入式領域,提供長達10年的供貨支持,合作夥伴也是相當豐富,包括大家很熟悉的華擎、DFI、精英、技嘉、藍寶石等等。

作者:上方文Q來源:快科技

AMD吐槽RTX 30系顯卡功耗高 GDDR6X費電、用戶裝機成本也隨之提高

也許是對RX 6000系列顯卡的產品力特別有自信,AMD執行副總裁Rick Bergman在日前與The Street的交流中,直接指出,他認為能效(單位功耗所提供的性能,即每瓦性能)指標非常重要,而NVIDIA做的不好。

Rick表示,對手今年的顯卡功耗更高,用戶往往需要添置更大的PC電源和更先進的散熱方案,這顯然增加了成本。

他還提到,大家都明白,使用更高帶寬的記憶體會直接為顯卡提速,可這往往也意味着更多的功耗。Rick還揭示了一個關系,功耗增加往往不可避免地意味着零售價上升,除非你把GPU的成本降下來。

這番說辭,很明顯是在點評GDDR6X,畢竟RX 6000系列顯卡清一色GDDR6顯存,但可都是16GB的大容量。

不過,說到功耗AMD的確是有底氣,對標RTX 3090的RX 6900 XT,TDP低了30瓦,對標RTX 3080的RX 6800 XT低了20瓦。而RTX 3090比RTX 2080 Ti,幾乎多了快100瓦。

作者:萬南來源:快科技

AMD RDNA3圖形架構每瓦性能將再提升50%左右

在承諾Zen4架構將有着和Zen3不相上下的架構改進細節後,AMD執行副總裁Rick Bergman也不忘聊聊顯卡。

這一代RDNA2頂着NVIDIA Ampere架構的巨大壓力問世,沒想到做到了匹敵的性能表現,甚至功耗還能更低些。

Bergman透露,RDNA3不僅將用上更先進的工藝製程,而且可以帶來和RDNA2類似的每瓦性能增幅。

數據顯示,從GCN開始,RDNA每一代都實現了每瓦性能增加50%,看來RDNA3也不例外。我們知道RDNA2引入了從Zen3三級緩存理念而來的一套Infinity Cache機制,RDNA3上這套技藝的運用將更加純熟。

所謂先進製程可能是7nm EUV,也可能是5nm,就看AMD專家認為哪一套更能幫助其實現目標。

談到光線追蹤,Rick指出,AMD希望RX 6000系列顯卡在1440P分辨率上實現最佳的光追效果,另外,公司也在開發類似於NVIDIA DLSS這樣的深度學習超采樣技術,AMD稱之為FSR(FidelityFX Super Resolution)。

作者:萬南來源:快科技

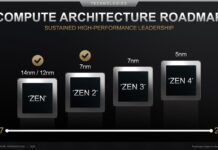

AMD談5nm Zen4 架構改進幅度不會遜於Zen3、核心數有望再增加

Zen3架構為7nm、也為AM4接口畫上句號,明年或者2022年早些時候,AMD將拿出基於5nm工藝、AM5接口的Zen4架構銳龍處理器,保持每12~18個月更新架構的傳統。

日前與外媒交流時,AMD執行副總裁Rick Bergman談到了關於Zen4的一些話題。

他表示,大家可以期待Zen4有着和Zen3一樣多的改進細節,後者相較於Zen2,IPC增加了19%。也就是包括但不限於前端、預取、解碼、執行、整數、浮點、載入、存儲、緩存等等,只要有助於提高IPC,AMD就會去優化改進。

他強調,Zen4將榨出更多的性能,並暗示核心數可能進一步增加(當前銳龍桌面CPU是最多16核)。

另外,Zen4也會充分發回5nm工藝在功耗和晶體管密度上的優勢,確保每瓦輸出更多的運算性能。

當然,在Zen4登場前,AMD還有大量Zen3家族產品的拼圖需要補完,包括銳龍3 5000、銳龍筆記本處理器、EPYC 7xx3、銳龍線程撕裂者等。

作者:萬南來源:快科技

AMD發布Ryzen Embedded V2000 SoC:7nm、8核心、支持四台4K@60顯示器

今天AMD官方發布了全新的Ryzen Embedded V2000 SoC,以 "Renoir "SoC的形式首次將Zen

2架構引入嵌入式市場。使用7nm製造工藝使得AMD的核心數量比現有的Raven Ridge

V1000處理器翻了一番,達到了8個,並且每瓦的性能提高了兩倍,每周期指令(IPC)吞吐量提高了15%,單線程性能提升30%,圖形性能提升40%。

V2000晶片專為MiniPC、工業系統、瘦身機客戶等長壽命應用為目標的群體而設計。該處理器在設計時,優先考慮的是電源效率、長期可靠性和長壽命等因素,純粹的性能往往是次要考慮因素。因此,與Ryzen

5000系列處理器上的全新Zen 3架構相比,採用相當成熟的上一代Zen 2架構並不令人驚訝。

AMD將V2000系列分為35-54W和10-25W兩種型號,TDP可配置,為各種應用量身定做。2018年2月發布的14nm

V1000系列最多配備4個核心,但新型號已經擴展到8個核心,並配備8MB的L3緩存。同時,從最低的四核配置躍升至六核。和之前一樣,這些晶片採用BGA封裝,所以並沒有採用插座。

Ryzen Embedded

V2000系列也集成了Vega圖形單元,但由於AMD進行了重新的優化設計,這些型號的CU較少,但性能更強。最多可支持四台4K@60顯示器,連接方式包括HDMI

2.1和Display Port 1.4。

V2000處理器仍然配備PCIe Gen 3連接(最多20條通道),這很可能是基於低功耗市場而考慮的,因為該市場不需要外設的高速連接。不過,躍升至20條通道比起上一代產品有了25%的提升,同時還增加了對USB

3.1 Gen2的支持。

與所有長壽命周期的處理器一樣,AMD計劃提供10年的可用性保障。

AMD提供的基準測試顯示,Cinebench中的多線程性能有明顯的改善,但我們也看到單線程性能有高達30%的提高,而且Vega圖形單元的性能也比上一代型號有40%的提升。與英特爾的酷睿i7-10710U/10510U和酷睿i7-9750H相比,性能優勢也很明顯。

...

AMD談論Zen 4與RDNA 3:大機率都上5nm,每瓦性能會大幅提升

雖然說AMD剛推出了Zen 3架構的銳龍5000系列處理器以及RDNA 2架構的RX 6000系列顯卡,但大家總會對廠家未來的產品充滿興趣,TheStreet的記者近日訪問了AMD執行副總裁Rick

Bergman,在這次訪問中談及了AMD的下一代產品Zen 4 CPU與RDNA 3 GPU。

首先是下一代RDNA 3,新的GPU會使用新的工藝,可能是7nm EUV也有可能直接上5nm,並且會以更為成熟的方式來使用Infinity

Cache,以此來實現RDNA 1到RDNA 2類似的收益,根據AMD的說法,RDNA 2比RDNA 1的每瓦性能提高了50%,AMD承諾在RDNA

3上也有望實現類似的增幅。

至於Zen

4,Rick表示新一代CPU架構會使用5nm工藝節點,並且改進分支預測單元、緩存系統還有核心數量來改進架構,以此來提高頻率以及整體IPC,Zen

4處理器將會直接使用AM5接口,並且會使用DDR5記憶體,會是一次重大的平台更新。

至於Zen 4和RDNA 3哪個會作為首款5nm產品推向市場,Rick表示人需要進行評估,但Zen

4在新工藝節點上確實獲得了更多收益,它可以更大程度的幫助IPC與頻率提升,這也暗示了RDNA 3 GPU可能會使用5nm而不是7nm

EUV。有趣的是AMD熱衷於與對手比能耗比,無論是在顯卡市場與NVIDIA比,還是在桌面CPU市場上與Intel進行對比。

關於RX 6000系列顯卡光線追蹤的問題,他表示AMD是以1440p解析度下提供出色光線追蹤體驗為目標的,但沒有透露具體的性能信息,RX

6000顯卡會在所有基於Microsoft DXR和Vulkan光線追蹤API的遊戲中提供光線追蹤支持。

對於NVIDIA的DLSS,AMD其實已經公布了類似的FidelityFX Super

Resolution(簡稱FSR)技術,這技術會確保擁有廣泛的平台支持,不需要專用的解決方案,目前並沒有太多可以談論的細節,明年會有更多關於它的詳細信息。 ...

四款Zen3處理器銷量調研 12核銳龍9 5900X完勝

AMD的銳龍5000系列處理器已經上市快一周了,由於這一代的Zen3架構實在是太給力,單核、多核及遊戲性能全面領先了,銳龍5000處理器基本上是秒光,現在依然不好買。

銳龍5000系列這次首發的只有四款產品,起步6核,,具體型號及國航價格如下:

- 銳龍9 5950X:6049元

- 銳龍9 5900X:4099元

- 銳龍7 5800X:3199元

- 銳龍5 5600X:2129元

這四款處理器中哪些是最受歡迎的呢?特別是在現在各種缺貨的情況下,為此英國電商Scan store公布了他們的銳龍5000處理器預定情況,詳細情況如下:

在2698個預定中,銳龍5 5600X處理器占了280個,是最少的,其次是銳龍7 5800X,329個預定略好,再往上就是16核的銳龍9 5950X,預定量為551個。

預定最多的是銳龍9 5900X,總數達到了1538個,在這個環境下絕對是秒殺其他處理器的存在。

在銳龍5000處理器中,最便宜、最強大的兩款CPU預定量都不是最高的,而是次旗艦銳龍9 5900X,其實想想也很好理解了,它雖然比5950X少了4個核心,但是便宜了將近2000塊錢,同時性能並沒有影響多少,性價比高很多。

實際上,在AMD的官方描述中,銳龍9 5900X也是「全球最好的遊戲處理器「,而銳龍9 5950X強調的是更好的多核性能,玩遊戲還是不如銳龍9 5900X的。

作者:憲瑞來源:快科技

AMD Ryzen 5 5600X被開蓋:Zen 3架構內核照片現身

TomsHardware分享了一組照片,是一位名叫Fritzchens

Fritz的用戶對AMD Ryzen 5 5600X進行開蓋後拍攝的。他是Hardwareluxx社區的發燒友,以拍攝各種硬體晶片的內核照片而出名,經常會有類似的上傳分享。

現階段Ryzen 5 5600X可是熱銷品,不惜將目前市場的稀缺品毀壞,只為了看到Zen 3的蓋子下到底是什麼樣子。開蓋的過程不太順利,由於低估了Ryzen 5000系列處理器釺焊的堅固程度,導致了開蓋對CCD核心造成了部分的破壞。

從圖片上可以清楚看到Ryzen 5 5600X里容納8個核心的Zen 3架構Core Compute Die(CCD)(其中兩個核心被禁用,只剩下6個核心可以使用),和配套的I/O Die(IOD),如果你對Zen 2和Zen

3架構比較熟悉,會知道它們的工作原理是基於多晶片的系統。

放置核心和緩存的晶片稱為CCD,而記憶體、I/O和CCD之間的通信(通過Infinity

Fabric)則由I/O Die處理。這樣AMD就可以將不同的工藝節點、用於不同用途的晶片結合在一起,這對於製造CPU來說效率更高。

具體來說,IOD採用GlobalFoundries的12nm工藝製造,而CCD則採用台積電的7nm工藝製造。更大的12nm I/O Die生產成本更低,它和Ryzen 3000系列中的IOD沒有太大的差別,其中包含了記憶體、PCIe、SATA、USB等控制器。

這是第一次看到新的Ryzen 5000系列CCD和I/O Die的真實鏡頭,而不僅僅是通過AMD的官方幻燈片,即使在這個過程中不得不犧牲一顆炙手可熱的Ryzen 5

5600X,也是很酷的一件事。 ...

AMD銳龍5 5600X開蓋撕掉內核芯片後 拍到大量珍貴畫面

過去4年的四代Zen架構(算上Zen+),AMD並沒有「擠牙膏「,而是一次次地奉上架構、IPC、工藝製程的提升驚喜,從而在x86 CPU市場逐漸收復失地。

Zen3是AM4接口時代的終極和巔峰之作,AMD得以在單核上反超對手,甚至祭出了全球最快的遊戲處理器銳龍9 5950X,風光無限。

關於Zen3架構,此前我們做過深度解析,感興趣的可移步。拋開紙面,硬件發燒友Fritzchens Fritz索性直接開蓋之,並「暴力」撕下內核裸片,奉上不可多見的珍貴留影。

可以看到,銳龍5 5600X是由一顆CCD核+一個I/O核組成(小號的是台積電7nm工藝的CCD核,大號是GF 12nm工藝的I/O核)。CCD內包含8顆Zen3物理核心以及緩存,I/O核內則是記憶體、輸入輸出控制模塊。

圖為紙面介紹

Zen3相較於Zen2最大的變化就是CCD,Zen2是一個CCD內有兩個CCX,每個CCX內是四個物理核心+16MB三緩,Zen3則是一個CCD內一個CCX,每個CCX是8個物理核心+32MB三緩。

當然,銳龍5 5600X為6核,所以CCX內屏蔽了兩顆物理核心。藉助透視圖,也能部分想象出Zen3 CCD的內部結構。

另外,仔細看,作者還拍到了晶圓上的AMD Logo。

作者:萬南來源:快科技

RX 5000系列顯卡不會停產 是14nm北極星要沒了

再過一周,AMD的RX 6000系列顯卡就要上市了,RX 6900 XT這樣的高端卡能戰RTX 3090,AMD這一波高端市場是有戲了。

新產品上市,那同為7nm工藝的RX 5000系列的位置就尷尬了,,而且是RX 5700、RX 5600及RX 5500全系列停產。

這個消息有點突然,畢竟RX 5600、RX 5500系列顯卡發布還沒多長時間,一年都不到呢,這就退市了?實在想不通。

日前有外媒聯系了AMD的合作夥伴,廠商確認沒有RX 5000系列全系在今年停產的意思,當然未來不排除這個可能。

結合情況來看,RX 5000系列顯卡這麼快就停產是不太可能的,因為RX 6000系列顯卡中的RX 6800最低也要4599元,RX 6800 XT、RX 6900 XT則要5099、7999元,而這的價位完全是不重合的。

能夠確認停產的實際上只有14nm工藝的Polaris系列,也就是RX 400及馬甲版的RX 500系列,發布都三年了,它們一直活躍在顯卡市場上,現在還是千元內的主力。

在RX 580等顯卡停產之後,估計RX 5500系列顯卡的價位很快也會松動,填補RX 580顯卡的市場區間。

作者:憲瑞來源:快科技

掙扎過後,「小霸王」破產了

小霸王找了20年活路,但20年都沒找到活路

「小霸王文化發展有限公司被申請破產重整,申請人為殷小雲,案號為(2020)粵20破申131號,公開日期為11月5日,經辦法院為廣東省中山市中級人民法院。」

在#小霸王被申請破產#的標簽下,這家廣為人知又命途多舛的企業,在今天以一種不甚體面的方式上了熱搜。

據悉,小霸王文化自今年3月開始陸續被法院列為被執行人,至9月9日已有29條被執行人記錄,金額合計1824.8萬元,除此之外,從去年至今,小霸王文化共涉及98起司法案件,其中多為股權投資款糾紛。

簡而言之,綁定了許多人青春時光的「小霸王」,在1987年正式創立,於2020年申請破產。

有關小霸王的輝煌,有關它霸占整整一個時代的國內主機市場,一年銷售額過10億、請成龍代言、風頭在國內蓋過任天堂,相信大家也都知道,不必贅述。

相對而言,比較鮮為人知的是小霸王在千禧年後漫長而折磨的掙扎。

進入21世紀,小霸王的頹勢已經十分明顯。遊戲方面,VCD在中國普及,一張VCD光盤內可包含數百款遊戲,比起卡帶即實惠又輕便;學習機方面,「文曲星」、「步步高」等新型學習機高歌猛進,「學習」的噱頭不再好使。

市場份額不斷下滑,小霸王在2004年下了「拆分子公司」的決定,換句話說,就是遊戲領域不好做,不如向其他方向發展。

小霸王家電、小霸王手機,乃至於小霸王平板,在新涉足的所有領域,這個曾經家喻戶曉的品牌都沒能掀起什麼風浪。

這當然和小霸王的經營策略有關。簡單來說,小霸王對其子公司往往只保留知識產權的管理,具體的產品質量並不把關,相當於只要老實交錢,就能掛上小霸王的牌子。再往後,產品粗製濫造,品牌形象受損,自然也不在話下。

值得一提的是,2013年小霸王與阿里集團正式展開戰略合作,高調表示重迴遊戲領域。次年,搭載阿里OS系統的小霸王體感遊戲機正式推出。

起初,機器的銷量很好,在淘寶的月銷量甚至一度超過了索尼的PS,但是卡頓、體感不靈等問題很快就拖垮了其口碑。更何況,由於眾所周知的歷史遺留問題,玩家能在小霸王上遊玩的作品極為有限,一來二去,機器的銷量也就下去了。

等到小霸王的下一次鄭重發聲,是在2016年。彼時小霸王下定決心「重新出發」,並花費4億向AMD定製了一款遊戲主機芯片,在當時的宣傳報導中,「這使得小霸王成為繼索尼、微軟、任天堂之後,第四家擁有高端定製遊戲主機芯片的廠商……這意味着小霸王有望真正進入高端遊戲主機市場。」

差不多的時間,重新啟程的小霸王還將目光投向了聲名鵲起的VR,試圖「打造未來市值500億VR產業新霸主」。連集團董事局主席陳建仁都表示,小霸王將是中國未來的索尼。

可惜,「中國未來的索尼」終究是夭折了。2018年,小霸王宣佈正式回歸遊戲機領域,還將「充分尊重知識產權」。同年的CJ上,「Z+新遊戲電腦」樣品放出,宣稱同時具備PC和主機的雙系統,首發價格為4998元。

再往後,所有有關小霸王的消息止於此。一直到去年,人們才知道,啊,小霸王遊戲機項目團隊解散了。又過了一年,也就是這兩天,人們又得到消息,啊,小霸王破產了。

站在一個玩家的角度,小霸王這20年來的掙扎並不好看。它以盜版發家,也永遠鎖在盜版的籠子里。體感、VR,看起來它緊跟了每一個時代潮流,但躲在皮套里的還是那個靠山寨盆滿缽滿的小霸王——等到真要「充分尊重知識產權,大力開發更重視玩家體驗的主機與遊戲平台」時,它又發現,自己確實做不到。

可能我們確實要跟小霸王說再見了。

來源:遊研社

RX 6800挖礦封神 效率1.5倍於RTX 3090?

顯卡,原本都是用來打遊戲、做渲染的,這幾年卻紛紛被拿去「挖礦」,有些人賺得盆滿缽滿,但正常的消費者卻是苦不堪言,甚至坑了不少品牌廠商、經銷商。

目前挖礦效益最高的顯卡是RTX 3090,平均每塊每天可以賺取3.46美元,其次是RTX 3080 2.79美元,AMD這邊最好的則是Radeon VII,每天能賺2.59美元。

那麼即將上市的RX 6000系列如何呢?有傳聞稱,RX 6800的挖礦效率高達RTX 3090的1.5倍,也就是每天能賺5.2美元(約合人民幣34元),四個半月就能回本。

不過很快,這就被證實是一則假消息,RX 6000系列挖礦並沒有那麼強悍。至於到底是什麼級別,等解禁之後就知道了。

快科技現在已經拿到了RX 6800、RX 6800 XT,18日下周三晚上見!

作者:上方文Q來源:快科技

NVIDIA狙擊RX 6800 RTX 3060 Ti顯卡「廢物利用」

AMD的RX 6900 XT、RX 6800 XT及RX 6800三款顯卡已經發布,目前還沒上市,但是它們的到來顯然會給NVIDIA RTX 30系列顯卡更大的壓力。

從AMD公布的數據來看,RTX 6900 XT顯卡性能略微領先RTX 3090顯卡,售價只要7999元,而後者要11999元,這個市場上勝券在握。

往下,RX 6800 XT售價5099元,對陣的是RTX 3080顯卡,而RX 6800顯卡對陣的是RTX 3070顯卡,但4599元的價格要比後者3899元的價格高不少。

按理說NVIDIA這邊應該沒什麼需要驚慌的,不過它們現在的布局反而是加快中端顯卡,RTX 3070之下還有RTX 3060 Ti顯卡,

RTX 3060 Ti的規格沒比RTX 3070差多少,基於GA104-200核心打造,擁有4864個CUDA(比RTX 3070少了1024),80個光柵單元,搭配8GB GDDR6顯存(256bit,14Gbps)。

那RTX...