2010年12月,中日韓三國的文學團體在日本舉辦了東亞文學論壇,而受邀出席的文學大師便是莫言。

1986年的莫言憑藉小說《紅高粱》引發了文壇震動,而後續《酒國》,《豐乳肥臀》更是讓他名氣步步高昇。

那是一年正值寒冬之季,彼時的莫言還沒有獲得茅盾文學獎,更沒有獲得諾貝爾文學獎。但就論壇大會「貧富與慾望」的主題,莫言發佈了一篇名為《哪些人是有罪的》的演講稿,幾乎讓不少沒有讀過他小說的人知曉了他。

該文正如其名,觀點犀利,語言直擊主旨——那些有罪的人。很多初讀莫言文學作品的人將此文「簡單粗暴」總結為極其消極的一句話:人類的好日子不多了,文學也將毫無意義。

當時的網友質疑道「這真是莫言親筆寫下的文章嗎?」,甚至更有人直言不予贊同,義憤填膺地站在與其觀點對立的角度。

回首2020年這煎熬的半年,全球性新冠疫情的爆發只是一個導火索,諸多糟糕的事情接二連三地發生,世人的缺點在這個「消息靈通」的時代被不斷放大。這時回想起這篇《哪些人是有罪的》一文時,情感與莫言共鳴的同時,也頗感此文應景。

人們的慾望猶如黑洞

自從人類社會出現了城市這個概念的存在,人們便趨之若鶩涌往城市。慢慢地我們來到了二十一世紀,人民的生活水平不斷提高,我們才發現人們的慾望是無底洞。

城市從來沒有停止發展,它不斷接納來自「下面」的只擁有簡單慾望——追求吃穿不愁的人們,然而它也被來自「上面」的擁有無窮慾望的人支配著——住在高聳入雲的市中心大樓上指揮著城市邊沿的擴張。

窮人有窮人的慾望,富人有富人的慾望。這種慾望實則非常「單純」——它是用錢便可以填滿的。毫不誇張的講,世上很多我們想要的東西,都是可以用金錢交換過來的。有錢在某種意義上講,真的可以「為所欲為」。

金錢可以把窮人的生活水平拉到富人的水平,也可以讓本是富人的人再提高一個層級——更加富有。正如慾望是無法探底的,財富也是沒有上限的。

在這個本該為人們提供安居樂業的鋼鐵森林中,「一簞食,一瓢飲,在陋巷,人不堪其憂,回也不改其樂。」的清心寡欲,安貧樂道的生活早已不復存在。

這個城市的慾望被分成好多份,想方設法地塞到了每個市民的心里,每個人的生活都被慾望驅使著。

莫言認為被金錢慾望驅使的人是有罪過的,那些通過不正當手段獲得財富的人是「有罪的」,為滿足金錢慾望不擇手段「罪加一等」。

同樣那些不可控的慾望除了金錢,還有權勢和美色:虛偽的政治家剝削著窮人,好色之徒不斷鋌而走險。他們無不被慾望支配著,而他們無不被莫言認定是「有罪的」。

在資本,權利,貪慾橫流的社會中,大部分人在擁有滿足其基本慾望的能力時,都忍不住滑向「黑洞」。沒有人敢保證自己成為資本家後,不再剝削如自己曾經一般的窮人;更沒有人能保證自己平步青雲擁有權勢後,不會與其他權勢之人玩起「權利的遊戲」。

因為幾乎沒有人能講出「我沒有慾望,我不想有錢有勢」時誠心誠意、問心無愧。如此看來,莫言認為人人皆可「有罪」,也不是空穴來風。

而防止「有罪」成為真正的有罪的有效措施只有法律。莫言提到「法律如同籠子,慾望如同野獸」,無休止的慾望對自己、對社會、對國家都是百害而無一利的,如果我們無法克制慾望,只好讓法律來約束我們的慾望。

許多人把文章讀到這里時,心里覺得莫言的觀點頗為絕對。但是美國疫情當下,當警察無法約束部分人民時,很多人便藉著「自由」,「民主」的旗號到街上打砸搶,無惡不作,來填補自己的慾望。

其實,在網絡這個虛擬的平台,當很多時候沒有道德甚至法律約束時,人們便「毫無保留」地釋放自己壓抑已久的慾望。莫言說的沒有錯,只是我們小看了自己的慾望。

文學一直肩負著「拯救世界」的重任

「人有「放下」的智慧嗎?有的人有,有的人沒有。有的人有的時候有,有的人有的時候沒有。」而何為「放下」呢?莫言演講中的「放下」便是克制自己的慾望。

而我們如何讓前者這樣的人更多呢,擔任這個角色的不是法律,也不是道德,而是文學。

許多人會質疑這寫在紙上的文字究竟有如何的力量,它是如何「勸說」人們克制慾望的。正如我們讀到莫言這篇東亞文學論壇的演講稿,優秀的文學會讓我們思考,不僅從自身思考,也要站在莫言的角度思考。

我們能聽到莫言歇斯底里的呼籲和吶喊,我們也會深受觸動而為之吶喊。我們在他的文字中會看到我們自己,因為他筆下的文字可以包含整個社會的縮影。

我們會曉得莫言費盡心思想要勸說我們「克制慾望」,學會「放下」,這便是文學的力量,你中有我,時代中有我。讀罷此文,文學肩上的重任便少了一份,我們心中的覺悟便多了一份。

「真正至高無上的是人類的長遠利益」,這便是莫言想要傳達的重任。因為無盡的慾望讓這個時代逐漸偏離這個終極使命:科技日新月異,快速發展,起初目的是為人類社會正常健康的發展做貢獻。

可是科技發展總伴隨著經濟發展,而經濟發展總與某些擁有「無盡慾望」的資本家的腰包掛鈎。他們為了填滿自己的慾望而讓科技發展逐漸偏離正常的軌道,去追求人類社會並不需要的病態要求,而最終反映到的便是地球的資源日益稀少,地球表面的生活環境日漸惡劣。

莫言的文章是寫給他們,更是寫給我們的。讓那些「有罪」的人懂得「放下」也許是最終目的,但是他更想警醒世人意識到這些問題的嚴重性。於是他採用犀利的文字,頗為強硬的道理唸給我們聽。

生活在平凡歲月的我們普通人,可能只是滿足自己微不足道的慾望,我們道聽途說到莫言的觀點也許會感到偏激。但真正讀完這篇《哪些人是有罪的》,才會知曉了這篇背後意義非凡的道理。

但是如果我們沒有點開文章,展開全文,我們可能會斷章取義。如果我們沒有讀到文中的「悠著點,慢著點,十分聰明五分用,留給五分給子孫」,那麼文學便無法發揮作用。

當然,人類的慾望會因為這篇文章而收斂嗎,答案當然不容樂觀,但是正如莫言所言「我們不能放棄努力,因為這不僅僅是救他人,同時也是救自己。」

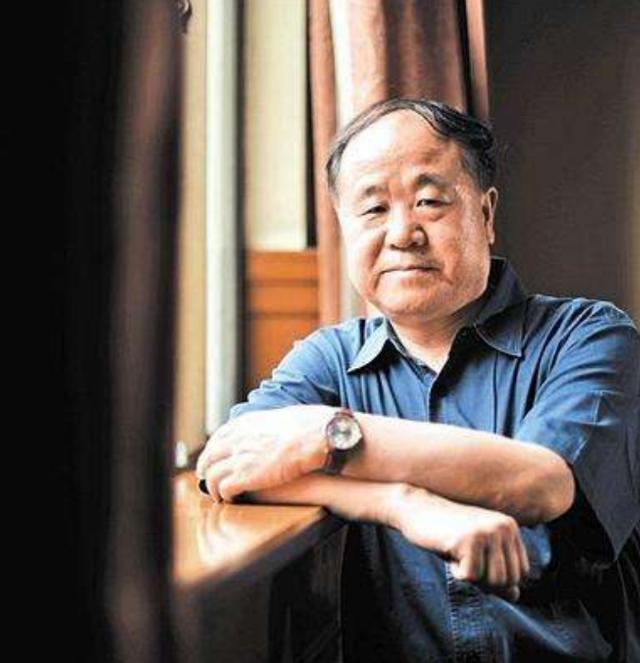

文字背後的莫言

讀過很多莫言作品的我們知道,他的文學創作源泉主要來自二十多年的農村生活,底層社會的痛苦和魅力都深深地刻畫進了他的文字里。

偏激的文字里透著由表及里的深刻,批判麻木愚昧的背後也有真誠與純粹。莫言常常將過度的權利與慾望呈現到大眾面前,來達到對現狀一針見血的批判與反思,從而徹底地喚醒世人的覺悟。

然而文學背後的他是什麼模樣的呢,一直在創作的莫言起初常常在文學圈子里活躍,直到他2012年獲得諾貝爾文學獎,他才逐漸頻頻出現在大眾面前。很多人才知道寫出如此犀利又一針見血的莫言,是如此的親民且彬彬有禮。

獲得諾獎後的莫言慢慢發現,網上很多正能量雞湯文常常署著自己的名字,內容更是與自己的文風差個十萬八千里。

然而他常常打趣道文學已經到了全民創作的階段,這又何嘗不是一件樂事呢。近幾年來,他一年受邀參加的各種各樣的活動不計其數,讓無數人們感覺到了自己與文學界的巔峰可以多麼親近。

這時也常常有人發問,如此繁忙的社會活動是否拖慢了莫言的腳步,直到今年七月《晚熟的人》出版很多人才長吁一口氣。其實,我們當然不必操心過多,畢竟生活才是作家的創作源泉,而且只有更貼近百姓,才能讓更多的人接觸到莫言文學的力量。

來源:kknews莫言為何說:人類的好日子不多了,文學也將毫無意義