本文有劇透。

決定世界存亡的問題

在遊戲最後5分鍾里我接受了同僚們的質詢,他們想要知道我是否重拾了人性和感情,而我的回答將決定西部世界的存亡。這太有意思了,本來以為已經完成任務,該看對話和播片了,沒想到還有「One more thing」。仿佛這些同僚們不僅在問主角阿列夫「對世界和生命的感受」,而且同時在問著世界之外的「我」。歷險一生(西部歷100多天),許多經歷都觸動了我的感受和情緒——盡管這可能不代表阿列夫的意見。所以,認真地回答:怎麼看待在《詭野西部》中產生的感情?

「沉浸式模擬」這一設計理念圍繞著「我」而展開。這種設計深入了玩家在「Gameplay」方面的體驗,將世界變作越發精巧的玩物。一個鮮活的西部世界顯現在我眼前。

製作組Wolfeye Studios的主席Raphael Colantonio在一個較早采訪中聊到創作團隊所熱情追求的那種理想的遊戲設計:

但是,除了「我」之外的其他該如何呢?過於注視著玩家、將一切玩法和敘事服務於玩家,是否會使得NPC都變得功能化和工具化?畢竟,假如連製作人都從未期待「我」之外的世界和人物的顯現,我又怎麼能在遊戲作品中期待這閃耀的存在呢?

我對《詭野西部》的感受不一而足。我感到大部分路人NPC充滿了工具人的味道,都跟物件似的無趣;但整個西部世界的確非常鮮活有趣,也生活著動人的角色。

對路人NPC缺少共情

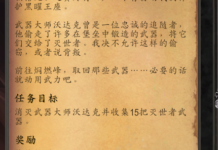

我對路人NPC缺少共情。相比於精彩的世界交互規則與對多重敘事節點的管理,遊戲沒有在普通NPC的設計上投入太多關注。所以當同僚們問道「為何拋棄淪為食物的俘虜(路人NPC)」,我其實感到有點別扭。

我應該同情關在籠子里的NPC嗎?應該對他們的殘酷命運感到共情嗎?先不說別的,就算我救了他們,他們甚至都不會跟我對話啊,直接跑路,攔都攔不住,然後就找不到人在哪了。

遊戲中路人NPC對我的反應極為單純。仿佛就只為了等我犯下偷竊和傷人罪而存在。有一個主線情節是豬人兄弟被綁在大街受人羞辱,這時如果走過去為他松綁,則旁邊的流氓就必對我掏槍;而因為在小鎮中,我只要還擊就立刻會被鎮民和警長「正義執行」。這幫NPC人工智障的交互邏輯看上去只認開槍打人的動作,甚至都看不出來我才是被攻擊的受害者。全是腳本,沒有一絲理性和感情。

我對路人NPC能主動進行的交互內容也不多:領任務跑腿;互相攻擊;消費。能與特定主角進行特定對話的角色很少,大部分地方和大部分人的對話遵循固定的台詞劇本。至於這些台本……NPC們根本就是在自說自話,而不是在與我對話啊。

咱就是說,如果我的確沒有共情、不曾在意那些路人NPC的死活,恐怕與我的虛無主義沒多大關系;而是因為這「與人交往」的想法和意圖還沒有在遊戲中完好地實現。遊戲有試圖讓我在乎這些俘虜嗎?將這些角色設計為任務目標式的工具人,然後還問我為什麼不把他們當人。製作者有好好地把他們當人嗎?

這個世界里的人們真是很難「交流」。

鮮活世界里的空洞NPC

與對路人NPC的那種無感所不同的是:這個西部世界非常鮮活。

《詭野西部》很好地繼承和實現了「沉浸式模擬」的遊玩體驗,更多關於世界的物理法則被置入遊戲中,使我可以在更深入地與那個幻想中的西部世界互動。比如水與電、油與火、龍卷風與我,比如從高空落下一屁股坐死人。這一方面帶來了「Gameplay」的特定樂趣,另一方面也使得我更切近了那個幻想的、詭野的西部世界。這里的水、油和小鎮都由此變得真實與鮮活。

Wolfeye Studios還試圖改進過程性生成(procedural generation)的敘事技術。不僅通過選項來決定故事分支,遊戲中的AI——甚至取了個名字The Conductor——會監聽玩家更多更具體的行為。我可以在西部世界中更隨意行動,甚至擊殺一個主線相關的角色,比如好友芙蘿拉警長;即便這帶來多種可能的後果,但詭野西部世界的故事仍能以一種不同的方式繼續。「遊戲會根據玩家的行動和決定變更故事的發展」,這或許能有助於解釋西部世界如此鮮活。

另一些細節也顯示了團隊為世界顯現和玩家沉浸所做的考慮。例如雜貨店、醫館、銀行等不同建築都通過建模和貼圖做了區分,玩家通過觀察就能很好的學習建築的功能。這些信息內在於遊戲世界,而不需要有個HUD式的標簽去告知玩家。醫館和雜貨店確實存在於這片土地上,而不僅是為「俯視角的上帝——我」服務而存在。

但是,怎麼偏偏就要給NPC頭頂上放一個關於用途的標簽呢?如果我的確不打算與人交往,只想有個工具性的用途,那麼頭頂標簽的「引導」或許能提供些「方便」。然而當我打算在這個世界逛逛,在多次嘗試與鎮民互動之後,我就發現:沒標簽的NPC還真就沒用。在小鎮里,人被劃分為有功能和沒功能。這個世界里的絕大多數人都是機械的、工具式的,真的就是「NPC」而已——調侃地使用這個詞時似乎暗示了功能性、工具性的意味。

即便是大部分「生死之交」NPC,會隨機救場或成為隊友,看上去似乎在與我互動,「與我有關」,但這樣的「隊友」實在與道具無異。遵循功能性與工具性而生的這個角色,仍然只是具有人類姓名和貼圖、並服務於「我」的某種道具而已。

「如果殺了一個主角,這個角色就會在之後的旅程里永遠的消失」,這樣的設計對於死掉的這個人物的塑造有什麼助益嗎?在這樣的設定下,這個被殺之人的命運或許使得西部世界變得真實和鮮活起來;但這個人本身,不就仍然是個物件嗎?

飽含生命力的角色們

話又說回來,我也並非沒有共情的角色和時刻。相比於毫無生氣地復制人NPC,少數如豬人兄弟喬、弗蘭西斯庫牧師、埃塞克斯等人物更顯真實,他們真正生活在西部世界。

豬豬喬有自己的基地,有自己寫詩,有自己的收藏品。雖然跑腿完畢後,也難免進入重復的對話台本,但對此我甚至有點遺憾,竟然不能再搞耍一下可愛的豬豬。探長被我看到作為塞壬的一面,問我准備怎麼做;我發現西爾比的日記後,牧師老哥因立場和信念要殺我,對我說抱歉。這些人物與我對話,在五段人生中與我產生交集,在情感上與我關聯起來,與我有關。

第一位主角簡·貝爾的兒子死在了家門前,身上還帶著一個藍色玩具熊,信件中提到他喜歡這熊。我選擇埋葬了這個孩子。此時,簡不會像對待陌生人一樣原地挖坑,而是會將兒子埋在藏槍的樹下。在第一章結束時和丈夫回到墓前,丈夫問簡(我):這滿腔的憤懣如何自處?我用力點選了「沉默以對」;「正義伸張」有個鬼用,人都死了。

「埋葬」這一選擇並沒有任何提示和引導,做出了這樣的決定很可能來自與我對於人物的共情。而遊戲則用機制、動作、場面和鏡頭等遊戲設計承接了我的感受。對比於充滿機械感的復制人NPC,最終在我的眼前顯現的是簡母子作為生動人物的存在,使我有了更多共情。

回答問題

《詭野西部》有一個好點子:失去感情的永生者尋找感情。WolfEye Studios選擇在最高潮處向玩家拋出了與NPC共情的問題,或許正因為他們也同樣在思考著。許多時候,我的確會忽視遊戲里的人或事,而只專注於我快樂的多巴胺。WolfEye Studios抓住這一點直問:你有在意過那個世界和人們嗎?這本身就很有意思。

太多的遊戲盡心地復制房屋、建築、道具,甚至將人也復制生成、隨機放置。如此製作出來的人物可不就跟物件一樣嗎。我得承認這有點說風涼話的意思了,畢竟想為所有人物賦予「生命」絕不是簡單和便宜的事。但僅僅靠加強AI設計、或者模型化地生成,也的確是壯志未酬的進路。比如,忍心Que一下《看門狗:軍團》,900萬倫敦市民或許也並不如豬豬喬有生命力?

在這方面,沒准日本遊戲真就有一些文化印記:萬物有靈。而不像西方資本大生產式的罐頭工廠,每一個罐頭都離不了罐頭的用途和功能。機械復制使「靈光」從事物身上消失,藝術創作也不再著眼於事物的存在本身,而是為了大眾的消遣、散心和有用。

我們是否應該期待對電子遊戲世界和人物的感情?有的遊戲選擇只注視著「我」,盡管遊戲本可以承載起更多。我看到的《詭野西部》的回答:圍繞著「我」的世界鮮活地顯現,豬豬喬等人物也獨立有趣,盡管NPC的日常並不那麼生動。

當在采訪中被問到「你最期待玩家在《詭野西部》中發現什麼?」Raphael Colantonio回答:

嗯,有點好奇WolfEye Studios今後又將怎麼回答這些問題。

參考的報導:

How Weird West’s developers put the “immersive” in “immersive sim” (gamedeveloper.com)

The Accidental Immersiveness of Shovels In Weird West (well-played.com.au)

Raphael Colantonio Interview: Weird West | Screen Rant

來源:機核