本文首發於微信公眾號——黑光文學

作者:佐也

編輯:知傲曌

(一)

整個高三,我有兩篇語文閱讀記憶猶新,巧合的是,這兩篇小說的作者都是歐內斯特·海明威,而選擇的小說都來自於同一本書——《尼克-亞當斯故事集》,一篇是《醫生夫婦》,另一篇就比較有名了,叫做《越野滑雪》。後者之所以有名,是因為2020年全國高考一卷所考的就是這篇文章。

大多數人提到海明威,可能最多提及的便是「鋼鐵硬漢」的傳統印象與極簡風格的「冰山原理,前者是因為《老人與海》過於出名,按照當下潮流來說應該叫做「出圈」。婦孺皆知的《老人與海》不僅為海明威贏得了1954年的諾貝爾文學獎,還為這個喜歡一隻腳站著寫作的男人贏得了「鋼鐵硬漢」的稱號。而海明威本人確實配得上硬漢形象,干練、嚴肅、不苟言笑、直接了當,如此行事風格下的海明威看起來莊嚴無比,旁人難以揣測他的想法。

人們大多隻在意結果——事如此,人亦然,在二十世紀前半葉的戰火中摸爬滾打的人們多數喪失了表達的欲望,他們對於希望的渴求,正在淡化,正如保羅-福塞爾在《大戰與現代記憶》所說:

這種希望暗淡,五味雜陳,將生死視為常態的現狀,也只有在那段戰爭集中的年代迸發而出。無論是一戰二戰,還是希土戰爭、韓戰,世界性戰爭與局部戰爭交錯,炮火覆蓋了這本寧靜的蔚藍母星,信仰的不斷崩塌與肉體的血濃摧殘,最終使得痛苦附加在了那個時代。破土而出的,便是「迷失的一代」。

(二)

「迷失的一代」是一個專有名詞,是指代一類作家群體,以時間劃分,以目的收尾,游離於一戰二戰之間的反思作家。這是一個時代產物,是一種痛苦折磨,是一種精神壓力,但最終也是一種救贖。一種信仰救贖。

福塞爾對於戰爭後社會的斷言是一段時間內的現象。人們對於社會的失望,終究會隨著時間消磨,那種民族的痛苦也會淡去,其中,文化藝術、信息傳媒形成了一種媒介,一種催化劑,只不過前者是將戰爭遺產上升一種文化信仰,後者用娛樂推廣來讓人們忘記戰爭。

海明威屬於前者。

甘迺迪評價海明威說:

這句話如果在可以放大,至西語區可能也使用。古巴前領導人,那個傳奇的卡斯楚與海明威便互相欣賞,雖然只見過一面,但文字的魅力已經不僅僅局限於相識熟面。2002年卡斯楚在海明威故居博物館正式對外開放的那天對於海明威的作品不以「小說」相稱,而換了一個更加宏大、更加高亢的詞語:

「歷史。」

歷史——這個評價對於海明威來說頗具玩味,因為海明威的「冰山理論」一直反對宏大的歷史史詩小說的創作,而歷史本身的厚重感,又是加在海明威身上不得不維持的特色。所以他的文學,大多以小見大,哪怕是愛情,也是歷史的愛情,哪怕是兩個人的矛盾衝突,也是歷史的衝突——在《醫生夫婦》里,代表印第安土著的迪克與代表北美白人的老尼克平常衝突便是一種歷史的衝突,背後映射的就是那根深蒂固的「外來與原著」長期的對立。

而對於海明威更具有玩味的一點在於,當古巴與美國矛盾頻發時,這個美國的古巴人卻獲得這兩個國家領導人的最高贊譽,海明威用西語來致敬諾獎,但甘迺迪並沒有因此上升到國家恩怨,他依舊贊譽這位美國大師——由衷的、單純的、來自藝術的至高贊譽。

有趣的是,文學的傳承也恰到好處地體現於此,在1957年的巴黎,海明威與妻子瑪麗散步於聖米歇爾大道,而他身後正站在一個從哥倫比亞來的、比海明威小了二十來歲的、報社從業人員,他來到巴黎這座曾經讓海明威木訥的城市,有著與他同樣的追求,並可能走與他同樣的路。

而就在那一刻中,海明威忽然轉過頭來,舉起手,用卡斯蒂亞語對他喊道:「再見,朋友!」

這是兩個人唯一相見的時刻。

四年後,海明威自殺。

二十五年後,這個男人同樣獲得了諾貝爾文學獎,並被譽為「百年西語小說第一人」,他的名字叫做加西亞-馬爾克斯。

(三)

不可否認的是,海明威是為數不多影響西語文學與英語文學的大師,諸如像奧斯特、貝內德蒂這樣的文學巨匠都是海明威文學的忠實擁簇,而根據文學傳承來說,影響海明威的那些文學前輩中,我們也能看到很多耳熟能詳的名字,例如馬克-吐溫、莎士比亞。

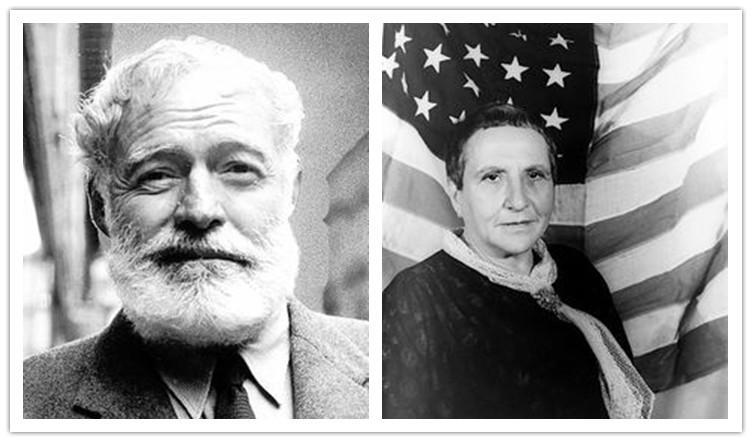

但有一個人卻是海明威文學不可多得的幸福依存——一種陽光的、凌駕於痛苦之上的幸福。她就是格特魯德·斯泰因,一句「玫瑰就是玫瑰就是玫瑰就是玫瑰」而聞名於世的二十世紀初期的美國女作家,一位印象派藝術家。

其實美術生可能更了解她一點,而了解的那個她也並不是有血肉的風度女子,而是一副來自畢卡索的同名的畫,一副顛覆西方美術中對於女性理想飽滿的姿態美的畫作。畢卡索筆下的斯泰因是茫然的、漠然的,如同斯泰因曾以雕像身份矗立於畢卡索麵前,像個戴面具的人,冷視眾生。

而畢卡索柏拉圖式的畫法讓這副畫更貼近於斯泰因作為一個藝術家本身的形象,斯泰因的靈魂躍然紙上。

而現實正如斯泰因本人所述一樣:

藝術性高於生活的斯泰因在生活中同樣褒義了藝術,在二十世紀初即便是自詡「自由世界」的美國也對同性戀頗有歧視,直到二十世紀七八十年代在美國的某些州中,同性戀甚至要被處以絞刑,這足以可見時光倒退六十年的同一片土地內同性戀群體也很受限制。但斯泰因卻並沒有被世俗封鎖,在她的世界里,愛情可以超越性別,是一種人生的藝術,於是她與她的伴侶艾麗絲·B·脫克拉斯眾生幸福,這位先鋒派女性,早在百年之前就已經活成了理想主義的模樣。

而這層理想主義是海明威文學中少有的光明,在他的小說《艾略特夫婦》中,艾略特與妻子科妮莉亞的婚姻充滿悲劇,而這層悲劇歸根結底是因為對於生活未來的想法不同導致的,如果僅局限於這樣的悲劇似乎落入俗套,真正將其提升境界的,恰好是那個艾略特夫人的女朋友。一個涉足婚姻生活的女人摻雜進來,居然讓這對夫婦得以在彼此的折磨中解脫,獲得一個生活的平衡點——雖然這篇文章險些讓海明威陷入官司(艾略特本人認為這是一個實實在在的誹謗杜撰,是違法行為),但毫無疑問的是,區別於普通海明威的文章,《艾略特夫婦》中的「傷痛」最終得以解脫——雖然以這樣一種違背婚姻倫理的方式。

而斯泰因顯然就是艾略特夫人或者她女友的原型——有趣的是,將斯泰因與艾略特兩位文學家以一種簡單行為邏輯捆綁在一起後,他們偉大的軀殼便消散很多,我們從中看到的,便是一個喜歡專研長詩婚前花花公子婚後或為藝術家暴的詩人與一個普通至極的女人的故事,讓斯泰因變得普通,是在現實中很難做到的事情,但海明威卻用文字輕巧的解剖了「平凡」,也是一種作家不凡的功力體現。

而對於寫作,海明威其實本身並不喜歡像我這樣的解析文字的行為,他曾說過:

這與「有一千個讀者就有一千個哈姆雷特」有異曲同工之妙,但事實上,海明威對於閱讀的理解,是在他作為作者去判斷讀者思維的一種體現。

就像是很多作家去完成自己的文章的高考語文閱讀也不能拿高分,其實很多寫手也並不是很好的語文閱讀者,優秀的寫手往往會以一種創作思維去閱讀文章,這種創作思維,是對於原作者本身人物性格的分析得出的,而並非是受時代背景等外在因素影響。

我們的語文理解,往往是外在分析大於內在,對號入座的話,海明威口中的「堅硬的方面」便是個人不變的寫作思維與行事風格,而「脆弱的部分」,則是恰好客觀存在的時代背景為首的外在分析,當我們強行賦予時代感時,往往人物會失去他本身的質感。

所以:「寫作是私人的、孤獨的職業,在終稿完成前,不需要任何旁觀者在場。」

(四)

認真來說,《老人與海》並沒有我們想像的那麼正義。海明威的正義,或者說是正義這個詞,本身就是飄忽不定的。

海明威筆下有太多動物形象,譬如貓(《雨中的貓》)、牛(《太陽照常升起》)與《老人與海》的魚,都是一種人類之外的體現。

換言之,人類社會所用的正義,並不一定適用於人類之外的事物,而相反也一樣,如果老虎的正義就是弱肉強食,那麼被視為食物的人類被吞食則也是一種老虎的正義。之所以對於正義理解的缺失,正是因為海明威生活在戰爭頻發的時代,也恰因為海明威曾是一名記者,一名戰地記者。

記者是嚴謹的,新聞工作者的文字是紀實的也是概念的,而文字背後所映射的記者本身,在戰火下親歷又記錄戰士的親歷,便逐漸將自己曾經在和平烏托邦世界里所踐行的三觀視若無物了。他在描寫希土戰爭中希臘士兵敗退的場景中,用了一個本象徵希望的嬰兒出生看起來是軟化戰爭的殘酷。但實際上正如最後一句描繪的雨一直下,貫穿了文本信息後留給讀者的遐想空間,我們便可以看出,嬰兒的出生並不是一種希望的饋贈,而是殘酷的戰爭下人們生存的無望,正如這雨,淅淅瀝瀝,卻又慘慘戚戚。

所以,正義是無望的,沒有絕對的正義,就連人類自身都很難正義。而唯一能冠以正義的,唯有勝利者的宣言。

海明威的一生都在致力於寫渺小的歷史,或許也跟他記者的身份有關,他筆下的每一個小人物,都是當時時代的寫照,但沒有一個能真正意義上代表一個時代,哪怕是桑蒂亞戈,也只是一類人類精華品質的代表,他與多斯·帕索斯是相反的。

帕索斯的文學是五光十色的文學,而海明威的則是黑白色調的文學;帕索斯的文學是滿腔浪漫的文學,而海明威的則是極致克制的文學。甚至你從帕索斯的三部曲的名字中就可以看出他的宏大——《美國》——一個國家的文學三部曲,一個時代的國家三部曲。

而這位文學巨匠對於文字運用的功底,或者說天賦不光是在於內容上,甚至文字本身都是頗具傳奇的。要知道,一個嚴肅文學的作家與一個優秀的新聞工作者所用的文字體系是截然不同的,作家是感性的,而記者是理性的。在斯泰因的指導下,海明威把語言表現欲的克制體驗在了他的文學上,也正是那一個個簡單句的疊加,在形成了最直接的海明威文學。

而在痛苦中一步步前進的海明威,終究還是選擇了最極端的方式,來結束自己的生命。在我的學生生涯里,很多語文教師都將海明威與梵谷視為自己的偶像,敬佩他們對於藝術最崇高的追求,與同生命折磨的反抗。在海明威筆下的尼克,那個伴隨海明威成長的文字海明威,便是他長存於世最真實的他——

那個痴愛於寫作的文豪:

來源:機核