英特爾與AMD的競爭是烏龜與野兔的競爭。但哪家公司是龜?哪家公司是兔?

在過去的幾個發布周期中,英特爾和AMD的粉絲之間的評論之戰一直很激烈,大量的數字墨水都在討論這些年來哪個公司有了顯著的改善,或者沒有明顯的改善。對於兩家公司最快處理器的原始性能,也不乏意見。

我們認為,深入研究每個公司的最快桌面/ CPU的存檔性能基準測試是很有趣的,這樣可以很好地了解這些年來每個公司的實際表現,甚至可以看看是否有一些模式需要收集,或者對未來進行一些押注。

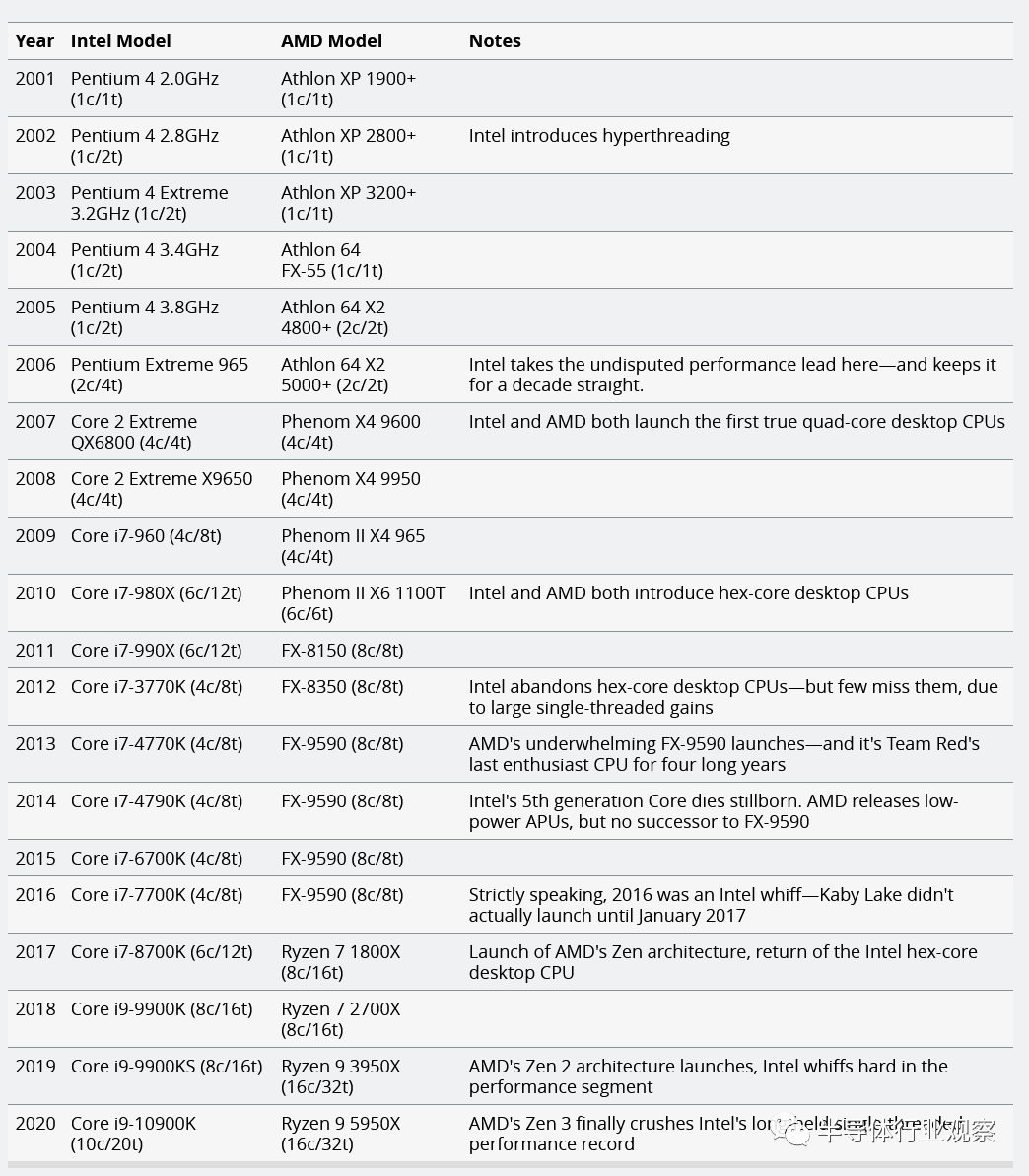

在深入研究圖表之前,讓我們先從一些表開始——通過這種方式,您可以看到我們使用了哪些CPU作為每年的里程碑。在我們研究的過程中,數據中有一些不規則現象;我們也會討論這些,討論一些簡單圖表無法展示的東西。

二十年來的發燒友計算

雖然英特爾和AMD每年都會針對不同的價位和目標市場推出大量的處理器,但我們每年都局限於速度最快的台式機或「發燒友「處理器。這意味着沒有服務器處理器,也沒有高端台式機(HEDT)處理器——所以我們不會關注Threadrippers或最新型號XE系列英特爾部件。

即使是像我這樣整個時期都是作為一個系統構建者的人,組裝這樣的列表也是一個巨大的痛苦,更不用說匹配測試結果了。這在AMD方面尤其困難,因為AMD並沒有真正相當於英特爾的Ark提供單一的處理器列表,按代、類型和發布日期排序。如果你認為我選錯了一年中的「頂級處理器」,請在評論中告訴我。

我們應該解決圖表中出現的一些異常情況——首先,不,2014年、2015年和2016年AMD沒有推出新的高性能CPU並不是疏忽。2013年的fx -9590被廣泛(並且是理所應當)批評了它驚人的225W TDP和平庸的性能——在四年的運行中是Team Red最快的CPU。在此期間,AMD推出了幾代低功耗、價格低廉的桌面設備,但沒有一款性能優於FX-9590。

英特爾在2013年至2017年期間也經歷了幾次失誤,盡管沒有那麼嚴重或持續這麼長時間。第五代Core系列基本上死於2014年,盡管第四代Core i7系列的更新確實提供了顯著的性能提升。兩年後,從技術上講又是另一種風潮-配備Core i7-7700K的Kaby Lake直到2017年1月才真正啟動。我們稍加捏造,讓Kaby Lake進入2016年的行列,因為否則它會完全消失,同年晚些時候Coffee Lake和i7-8700K出現。

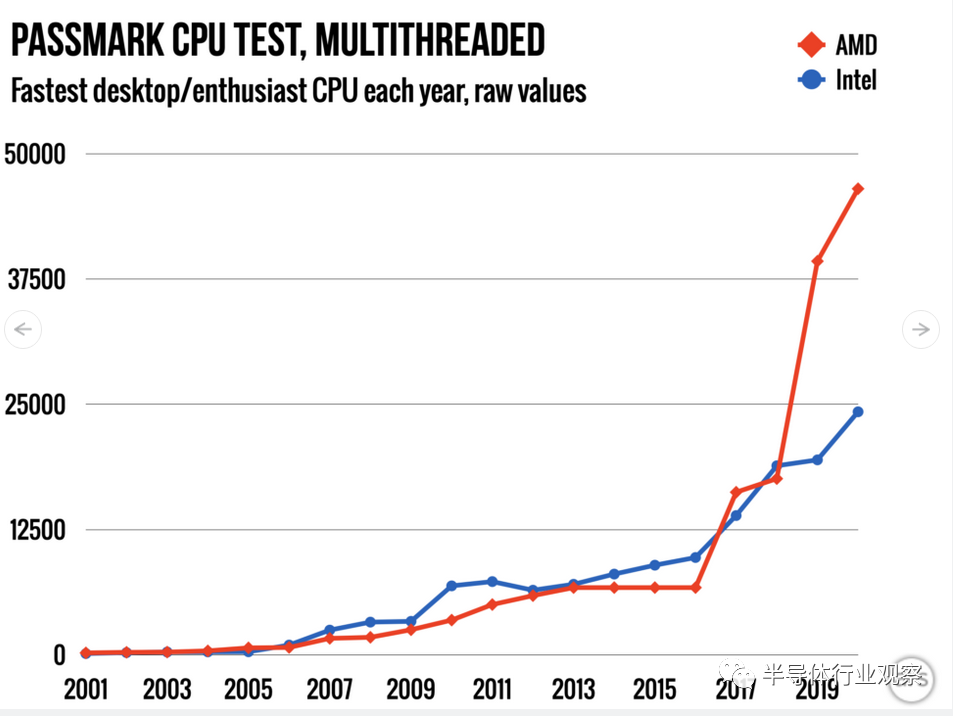

AMD Athlon的興衰:2001-2007年

現在很難相信,但曾幾何時,多線程工作負載遠比單線程負載要punish的多。但這並不是很久以前。

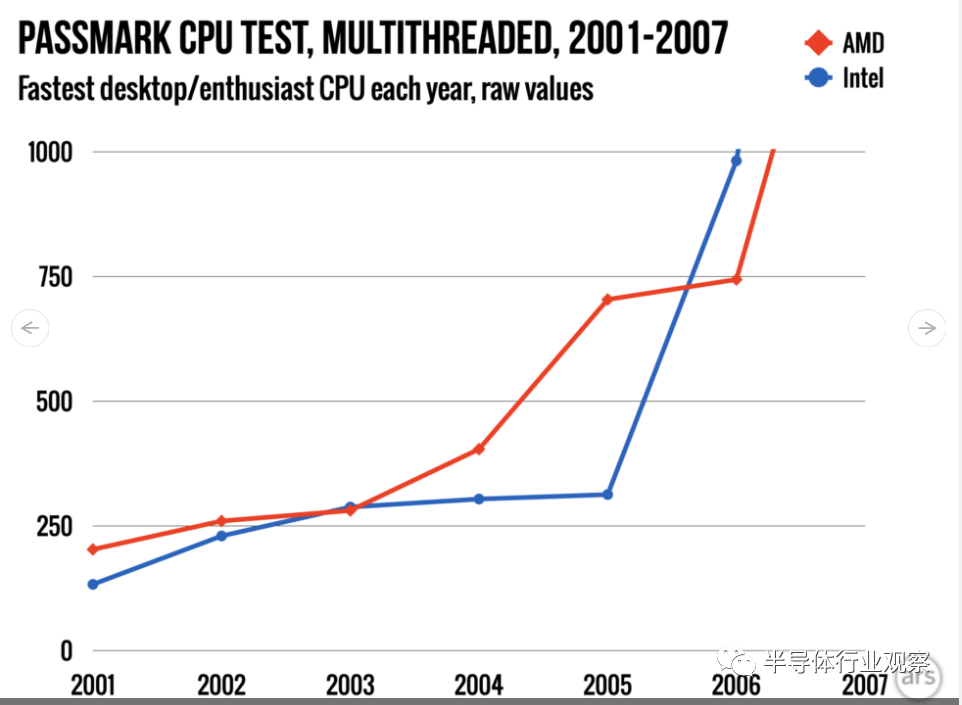

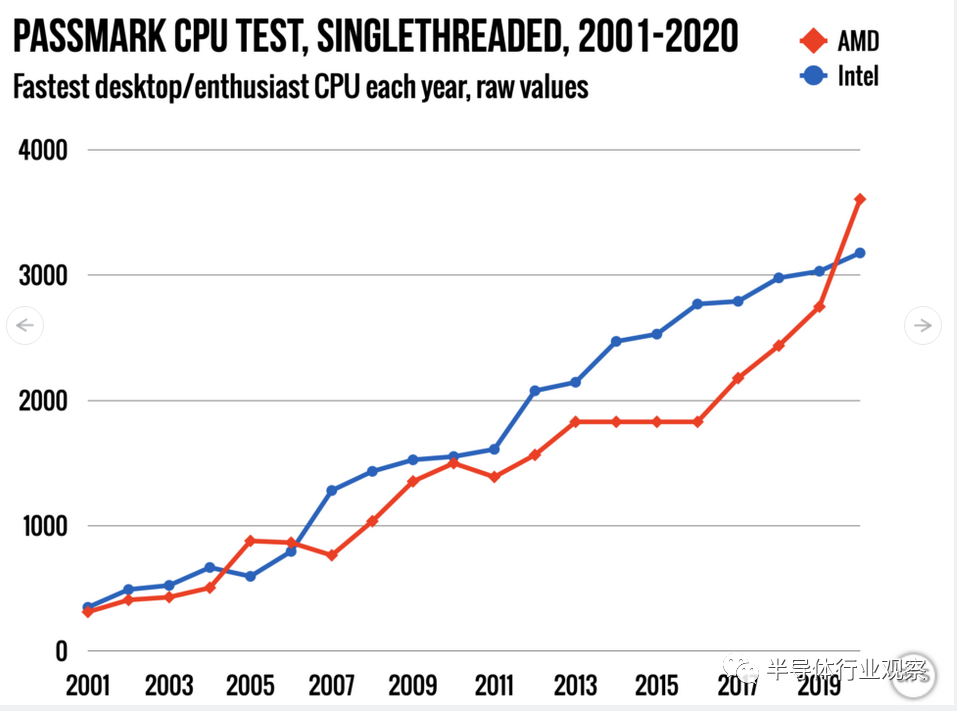

在2001-2005年,Athlon XP和Athlon 64 vs Pentium 4-AMD的時代在雙線程工作負載上獨占鰲頭。2006年,英特爾的Penti um965改變了這一平衡。

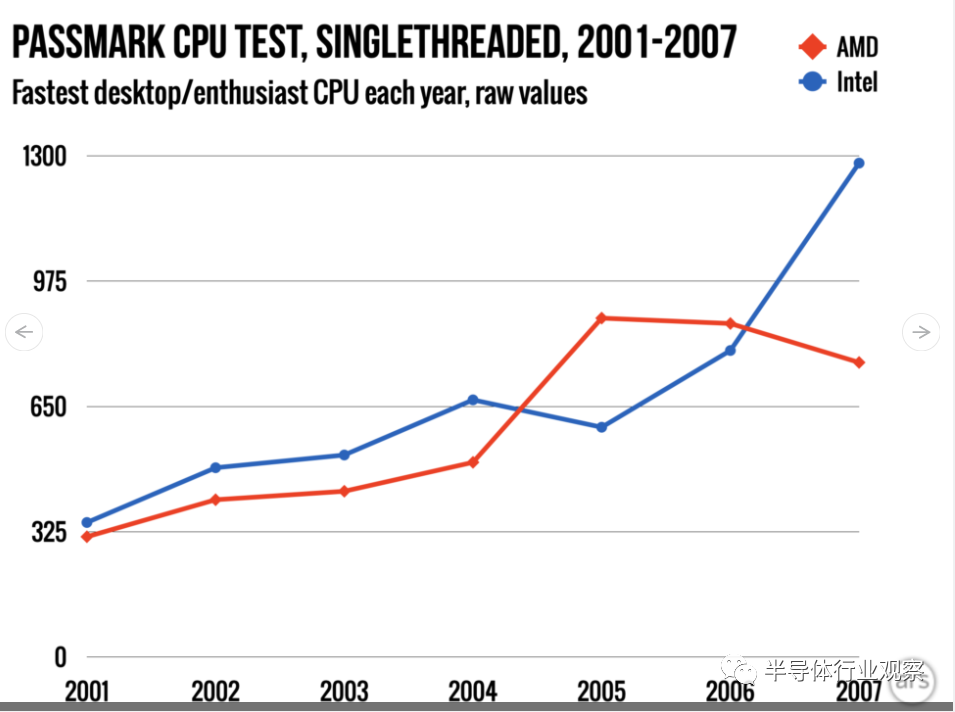

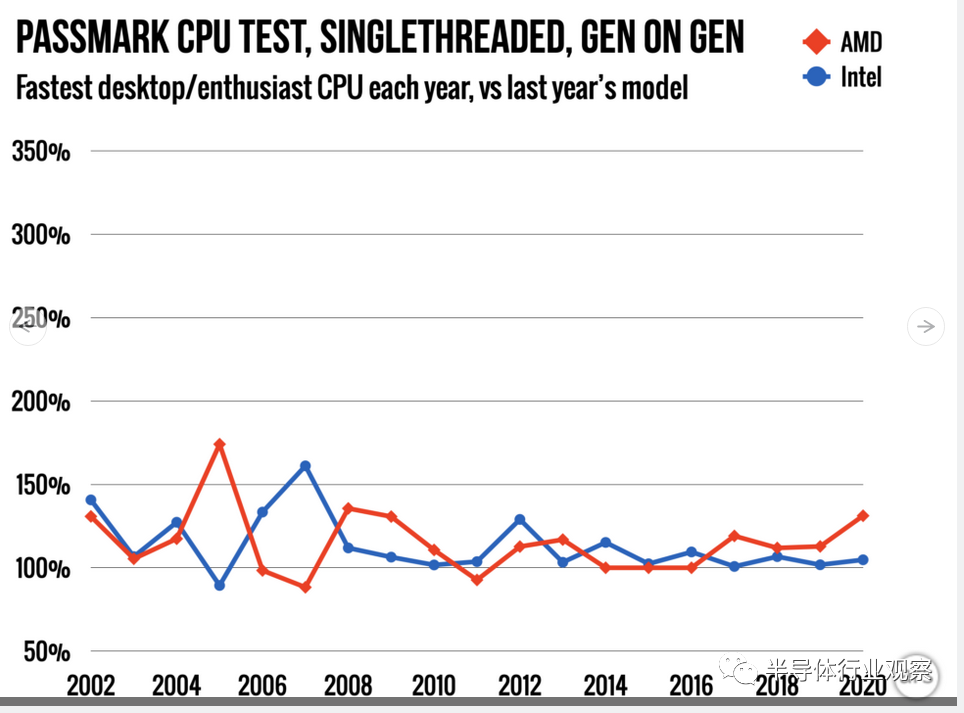

即使在Athlon時代,AMD也難以在單線程性能上趕上英特爾。它的Athlon 64 X2處理器一度占據領先地位,但英特爾(Intel)憑借酷睿2 Extreme QX9650奪回了領先地位。

這是我們許多人在21世紀初忘記的事情-多任務處理性能 太差了。在上面的第一個圖表中,我們正在研究多線程和單線程Passmark CPU基準測試分數之間的比率。對於2001-2005年份的CPU,單線程得分實際上 高於多線程,這意味着您可以在給定的時間內在單線程上完成更多的計算工作,而不是分解為並行線程。

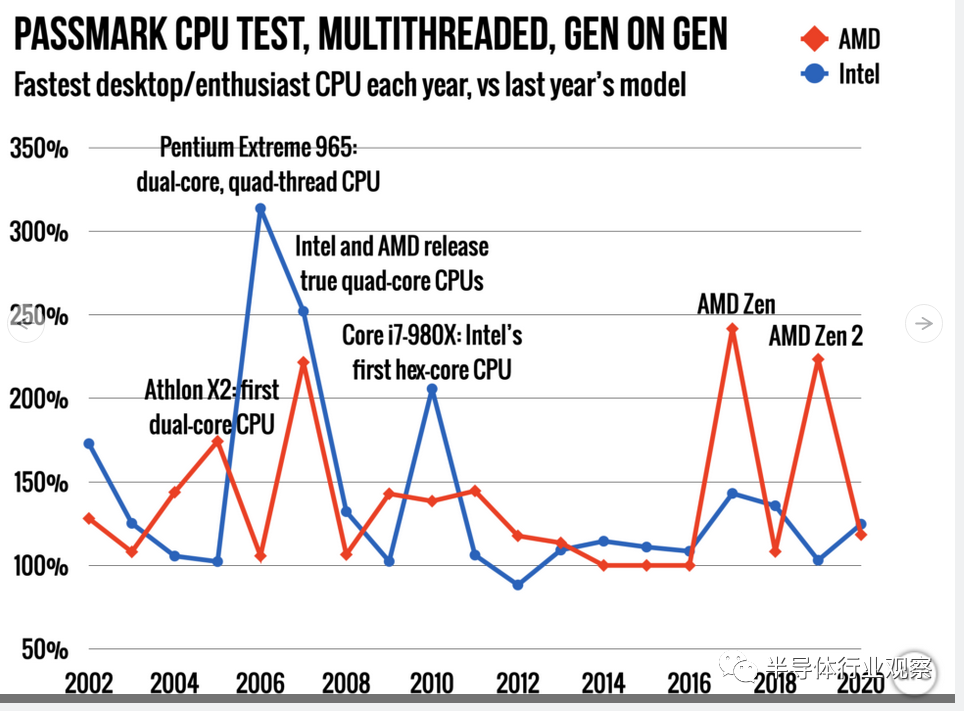

您可能會認為這是因為它們仍然是單核、單線程的CPU,但是您錯了。Intel在2002年引入了1c/2t Pentium 4 2.8GHz的超線程,這對實際的多線程能力影響很小。AMD在2005年推出了第一個真正的雙核桌面CPU——Athlon 64 X2 4800+,但它也沒有太大的區別。

在英特爾2006年的Pentium Extreme 965(雙核/四線程CPU)之前,多線程的比率沒有突破100%——這意味着多線程任務比同等的單線程任務完成得更快。第二年,AMD和英特爾都推出了真正的四核桌面CPU,並永久地結束了高性能單線程處理器的時代。

即使在AMD的這個黃金時代,英特爾在單線程性能方面也擊敗了AMD。Pentium 4架構作為Pentium III的較弱後繼者而受到全面和應有的嘲諷,而PentiumIII往往會逐時勝過它。但是,Pentium III的時鍾頻率不能達到Pentium 4的水平,而且,無論如何,該時代性能最高的工作負載都是單線程的,並且英特爾的Pentium 4在性能上領先於AMD的Athlon。盡管後者的CPU性能很弱。

對英特爾來說不幸的是,早在2001年之前,整個世界就已經轉向了多任務操作系統,多線程的工作負載也隨之出現,這在Firefox前身Phoenix在2002年採用選項卡式瀏覽中得到了證明。隨着CPU飽和,用戶逐漸習慣於全天打開許多程序的環境,多線程性能(而不是單線程)成為當務之急。

2007年,AMD和英特爾都推出了真正的四核桌面CPU。兩家廠商的發燒級CPU的多線程性能都達到了頂峰——盡管雙方都獲得了巨大的收益,但英特爾的Core 2 Extreme QX9650擊敗了AMD的新Phenom X4。

新的四核CPU具有足夠的多任務性能,可以同時處理低優先級的後台任務和高優先級的前台任務,而不會使前台任務明顯受損,這就將焦點轉移到了單線程性能上。這對AMD來說尤其不幸,因為Intel不僅在多線程性能上有所改進,QX9650在單線程性能上也取得了突破。

隨着近70%的單線程性能優勢被英特爾的qx9650所取代,以及焦點突然回到單線程性能的王者地位,至少在這些高端CPU中是這樣——AMD 21世紀的第一個黃金時代正式結束了。

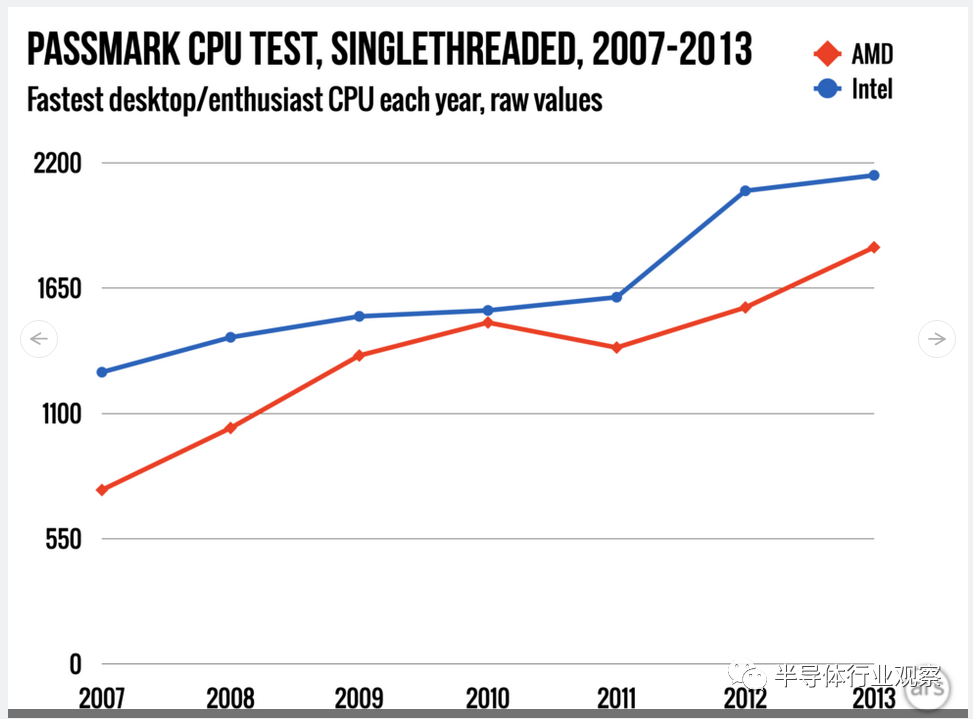

英特爾反擊:2007-2013

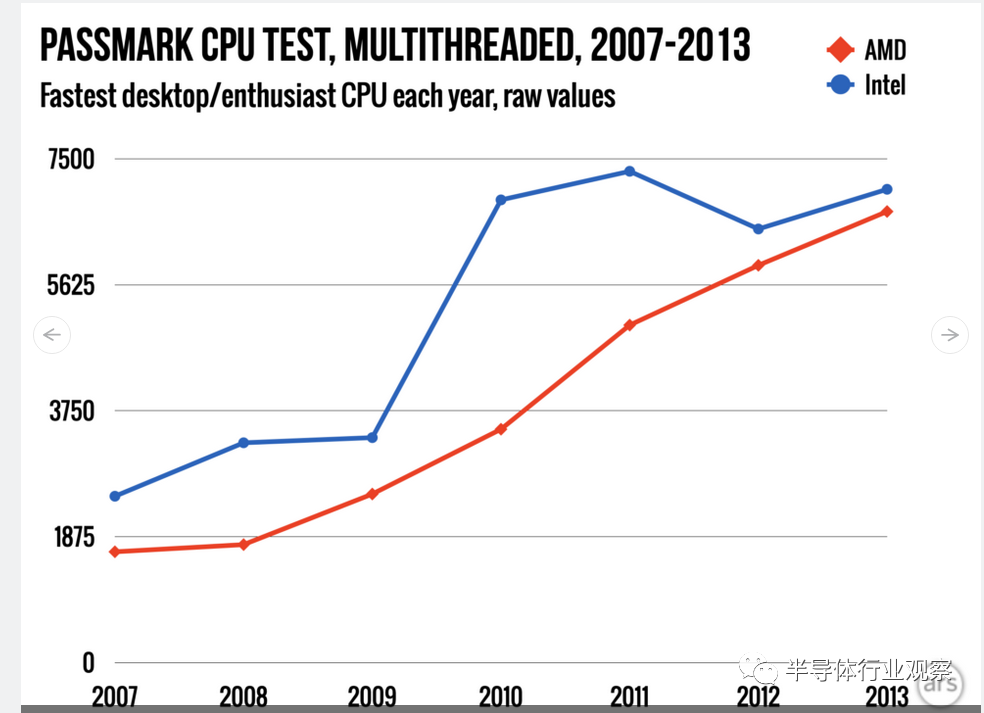

與2008年的i7-965 Extreme相比,英特爾2009年的i7-975 Extreme並沒有太大的改進,但2010年的十六進制core i7-980X則是一個大熔爐。與此同時,AMD雖然年復一年地穩步前進,但仍然處於劣勢。

在整個2007年至2013年期間,英特爾都比AMD擁有單線程優勢,而且通常是相當多的優勢。

就提高CPU性能和功能而言,2007-2013年是一個令人振奮的時代,但就英特爾與AMD之間的鬥爭而言,這是一個相當無聊的時代。英特爾從單線程和多線程性能的健康領先開始,一直保持領先地位。

在整個Phenom和Phenom II架構的運行過程中,AMD在多線程和單線程性能方面均取得了穩步的增長。這樣一來,它在單線程性能上幾乎可以趕上英特爾,但在多線程方面,它從未接近過。

兩家公司都於2010年發布了他們的第一個六核CPU,但是AMD的X6 1100T與2009年的X4 965使用相同的K10架構,英特爾的i7-980X既實現了芯片縮減,又添加了一套新的AES指令。這使Intel的多線程性能幾乎飆升了兩倍,同時仍然保持了很小的單線程引導時間。

2011年,AMD憑借其命運多舛的八核Bulldozer架構全力投入多線程。盡管Bulldozer確實在多線程領域開始在Intel上取得重要地位,但這是有代價的。新的FX-8150實際上在單線程性能上倒退了。

到2012年,AMD的Bulldozer已成為Piledriver,並且在多線程方面幾乎趕上了Intel,但這僅僅是因為Intel在將其工藝縮減至22nm時將其核心數量從6個減少到4個。這使AMD擁有「幾乎一樣好「的多線程性能,內核數量是原來的兩倍,而單線程性能則比英特爾落後了三年。

2013年,情況更糟的是,AMD推出了最終的PiledriverCPU(可惡的FX-9590)。盡管英特爾在工程技術上的領先優勢不斷提高,但該CPU仍代表了一種保持競爭力的Hail Mary方法-它主要與英特爾i7-4770K保持同步,但僅通過時鍾頻率和電壓來實現,而時鍾頻率和電壓通常會留在「極限超頻器」領域。

與FX-8350的125W和i7-4770K的84W相比,額定TDP為225W,FX-9590是幾乎無法使用的CPU。在典型情況下,對其進行空氣冷卻是沒有挑戰性的,而且風扇的噪音和廢熱也令人討厭,即使是鐵杆AMD風扇也無法為其找藉口,尤其是在其競爭仍然輕松勝過它的時候。

FX-9590是AMD四年來最後一個發燒級CPU。從2014-2017年開始,Red Team唯一的新CPU版本是預算CPU和APU,沒有一個比FX-9590更好,更不用說競爭了。

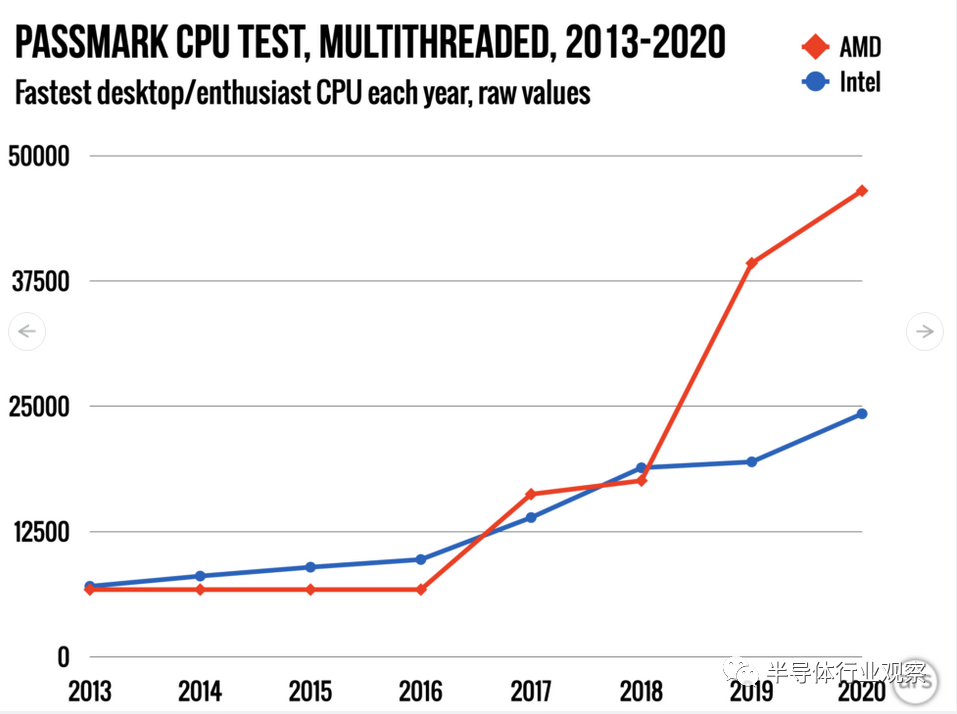

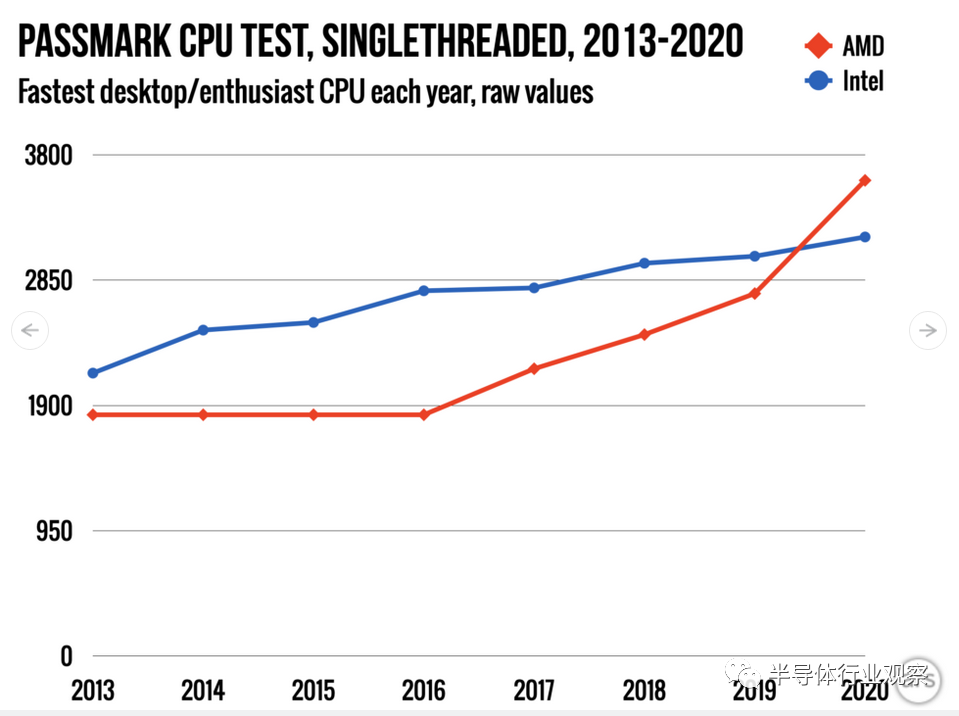

命運的變化:2013-2020

事實上,AMD在三年的低迷期中倖存下來,卻沒有發布一款新的CPU,這說明了市場的一小部分——以及每個廠商的利潤率——最大、最快的CPU才是真正的。在2014-2017年,Red團隊繼續推出了新的桌面CPU——但所有的新設計都瞄準了「財政上更合理「的市場細分,集中在便宜的APU上。

盡管AMD慘敗,但英特爾卻大為吃驚。值得稱贊的是,Blue Team確實繼續發布了新的性能CPU,並在這段時間內實現了單線程性能的增量提升,但單線程的提升並不多。在2016年,很難從5年的舊CPU上進行升級。

2017年,一切都發生了改變,AMD最終發布了一款代號為Zen的全新、熱情友好的架構。Zen架構將功率和熱效率恢復了一致,同時使原始多線程性能顯著高於英特爾的最佳性能。盡管Zen的單線程性能仍落後於英特爾,但它也實現了幾次大幅躍升,奪回了這一桂冠。

2018年的Zen +在多線程性能方面充其量僅是次要的改進,但與最初的Zen相比,它在Intel的單線程領先優勢中所占的份額不大。英特爾的第一個可行的i9產品i9-9900K短暫地使Red Team奪回了多線程性能的桂冠,但領先優勢並沒有持續很長時間。

2019年,英特爾在狂熱者這一領域大做文章——它最好的CPU是i9-9900KS,與2018年的i9-9900K相比幾乎沒有任何改進。與此同時,AMD的Ryzen 9 3950x又實現了一次巨大的多線程飛躍和一次強大的單線程增長。Ryzen 9 3950x是一款16核/32線程的巨形處理器,展示了其新Zen 2架構的最佳性能。AMD還沒有完全趕上英特爾的單線程領先地位,但它將i9-9900KS的多線程性能提高了一倍多。

這使我們到了今年。英特爾仍在為延遲10納米製程工藝而苦苦掙扎,於是發布了i9-10900K,盡管它仍在與9900K和9900KS相同的體系結構上運行,但在單線程和多線程工作負載方面均取得了顯着改善。不幸的是,對於Blue Team而言,AMD並沒有休息-2020年的Zen 3架構大大改善了Zen 2的單線程性能。

在這一點上,AMD在單線程性能上處於領先地位。此外,連續第二年,它在多線程性能上遙遙領先,幾乎是英特爾所能提供的最好性能的兩倍。

長遠來看:2001-2020年的一代一代的改進

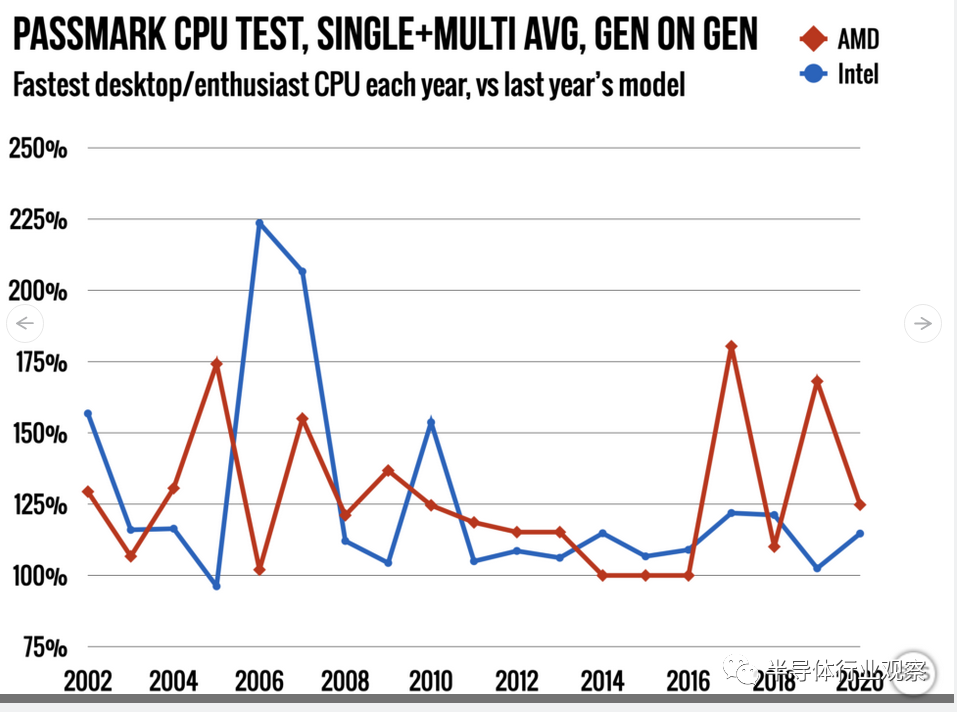

看到英特爾在2012年出現反常現象嗎?該公司從六核CPU降為四核-而且沒有人在意,因為單線程性能得到了相應的提高。

AMD最大的單線程spike對應的介紹,Athlon 64 X2架構在2005年。2007年,英特爾推出了其核心系列產品。

乍一看,此圖表與純多線程之間沒有太大區別,但請注意,AMD的趨勢線在2016年至2020年之間將保持一致。

如果我們想看看英特爾和AMD的工程流程如何進行,那麼從原始數據繼續進行,並觀察性能的代際提升是有啟發性的-這意味着,今年的情況要比去年好百分之幾。

這些圖表放大了兩家公司各自的架構變更和工程工作的影響,從而更容易發現重大變更。到目前為止,多線程性能是最大和最令人興奮的峰值-隨着2007年四核CPU的推出,多線程性能也達到了最高性能。在單線程圖表上,幾乎看不到任何東西。

我們最喜歡的一代圖表版本是第三代,它將單線程和多線程改進平均到一條直線上,並賦予兩者相同的權重。盡管乍一看它看上去與純多線程圖表大致相似,但還是會彈出一些有趣的功能。

第一個跳出這里的是英特爾在2005年的輝煌表現,在圖表上只有不到100%的點。低於100%的跌幅可能很小,足以使誤差造成波動-但是,即使Pentium 3.8GHz並不比2004年的Pentium 4 3.6GHz主動 惡化,但顯然沒有任何改善。

再看看AMD從Zen到Zen +,Zen 2和Zen 3的2017-2020年進展,這很有趣。盡管此處的總體形狀與我們在純多線程圖表上看到的相同發音M相同,但包含單線程性能清楚地表明,每個步驟都是超越最後一步的重要且持續的改進。

2021年及以後

對於台式機上的英特爾來說,現在形勢嚴峻,而AMD的另一項重大架構改進(Zen 4)則在2021年面世,AMD稱其為「按部就班」,其工藝節點縮小至5納米。

在英特爾方面,我們預計並不會像從i9-9900K到i9-9900KS那樣糟糕。但是,這並不意味着Blue Team充滿了光明。盡管i9-10900K確實比前幾代產品有了顯着且令人驚訝的改進,但它與AMD的興起沒有匹敵-它仍然代表着垂死的架構的最後一口氣。

英特爾的台式機CPU仍停留在14納米製程上,明年的Rocket Lake也將保持14納米製程。賽普拉斯Cove架構本質上是英特爾10納米Sunny Cove筆記本電腦架構的一種變體,被反向移植到較早的14納米製程。

盡管英特爾通過其最新的Sunny Cove筆記本電腦處理器(今年至今僅在原型設計中看到了今年的Tiger Lake)獲得了顯着的性能提升,但其內核和線程數卻很少,而高性能似乎與更高的功耗相關。

現在說10nm Sunny Cove在內核數和功率效率方面的限制是否會轉變為14nm Cypress Cove還為時過早。但是,似乎不太可能在2021年看到英特爾像Zen和它的繼任者那樣帶動並很大程度上維持AMD的復興。

盡管如此,英特爾的壞消息很可能是性能愛好者的好消息。英特爾這個規模小得多的競爭對手,將需要不止一兩個主導周期來鞏固與大型OEM和系統製造商的關系和市場認知。這些業務關系——以及由此帶來的訂單、收入和利潤——將是保持AMD強大的研發力量的必要條件,以確保未來AMD能夠為消費者提供更高的性能和更好的價格。

來源:快科技