上篇

地下倫敦是由一系列廢棄的下水道、地鐵線、管道、隧道、涵洞和溝渠構成的迷宮,一個由雜亂無序的廢棄建築組成的地下網絡,一層疊一層,從中世紀覆蓋到現代。它是如此荒涼深邃,以至於任何地圖都無法描述它的全貌。它像地獄一樣陰晦,濃稠粘膩的毒液在河流粘滑的腸道中穿行,盤繞著污濁的瘴氣。

下來之後,福爾摩斯立刻撕了些破布做成火炬,並讓華生也如法炮製,然後他們盡可能小心地前進,謹慎地沿著濕淋淋的古老磚牆向西蹚過污水。他們的目光所及之處,每樣東西的表面都凝結著一層令人作嘔的殘渣。股股有毒的氣體撲到他們臉上;老鼠們的悉索聲圍繞著他們;上方街道的聲音在黑暗中轟鳴。華生再次對這種愚勇的行為表示反對,警告威爾病[11] 、肝炎、黑死病的危害。「這些裸露的火焰,」他憂心忡忡地說,「也是一種很危險的選擇。要是這里有沼氣的話,結果會怎樣?」

「這是我們必須把握住的機會,」福爾摩斯答道,再次查看地圖,此時他們正在接近一個十字路口,「如果在這里右轉,我相信我們會進入皮卡迪里線。」

「福爾摩斯!」華生爭論道,「這太危險了!如果上面突然排水的話,這些地方都會被淹沒的!」

福爾摩斯抬頭看著他,「華生……我很清楚我們究竟在冒多麼巨大的風險。相信我,如果不是因為別無選擇,我絕不會使我自己,更別提還有我最好的朋友,陷入任何危險之中。」

「但是,福爾摩斯——」

「華生,我不能強迫你陪我一起來。如果你想返回地面通知雷斯垂德,那就去吧。你是在為了高尚的目標而行動。但我必須繼續。」

他的臉上掛著最肅穆的表情,能讓頑石都明白他已下定決心。最終,華生搖了搖頭。「作為你最親近的朋友,我絕不會丟下你。」他露出一個勇敢的微笑。

福爾摩斯也笑了,緊緊抓住朋友的肩膀。「這個迷宮看起來令人發怵,但喬布森的地圖並不是那麼難以跟蹤。他自己一定走過這條路很多次,才能在死囚室里憑借記憶把它畫下來。如果他能做到,我有理由假設我們也能做到同樣的事。」

他們又跋涉了十五分鍾,時而右轉時而左轉,時而穿過檢修孔和通風口,它們上面的世界遠比下方瞭然。隨著時間流逝,濃烈的鐵銹味和腐臭味逐漸變得可以忍受,但倫敦地下的黑色深坑中的視覺恐怖沒有絲毫減輕。被屠宰場拋棄的浮沫與殘渣到處都是,把毒水變得更加冷膩惡心。

「我懷疑他們投到飲用水里的任何毒藥都不會比這些東西更糟,」涉水進入一個低矮的朝遙遠的西北方而去的卵形通道時,華生評論說,「你提到的那個地方在哪里來著,印斯茅斯?我從來沒聽說過……上帝啊,當心!」

隨著爬行動物的噝噝聲和巨爪的兇猛撲擊,有什麼東西從他們前方深不見底的黑暗中爬了出來。

「福爾摩斯!」華生大叫道,他自己的胸口被狠狠地撞了一下,沒能站住。

火炬從他的手里掉下去熄滅了。但在那之前,它照亮了一塊十至二十英尺長的皮革狀的東西。那是一條嗖嗖地來回甩動的巨大尾巴,和一顆面目猙獰的蜥蜴狀的頭,口中布滿匕首般的尖牙。

福爾摩斯也後退了一步,但他保持住了平衡,將火炬舉在身前。搖動的焰尾照亮了兩只極其醜陋的可怕眼睛,也照亮了一條結實的鐵鏈。鐵鏈的一頭接在牆上,另一頭接在套在猛獸脖子上的大鐵環上。華生氣喘吁吁地重新站起來,將手伸進外套口袋里去拿左輪手槍。

「我建議你別這麼做,」福爾摩斯建議道,「除非你想剝奪雷斯垂德警督下個月的升職機會。」

已經瞄準了目標的華生將槍放了下來。「你……你認為這是那頭從動物園里消失的動物?」

「我很確定,」福爾摩斯說,「除非倫敦下水道里有一大群嗷嗷待哺的鱷魚,不過我想這不太可能。」

他稍微靠近以看得更清楚些。華生跟了上去。這頭猛獸現在被他們看得清清楚楚。這是一頭盤踞著的龐然大物,腥臭的髒水只能沒過它身體的一半。它將通道堵得嚴嚴實實,坐在那里,張著血盆大口,盡它所能露出挑釁與威脅的姿態……在火炬的光照下,兩人看到拴著它的鐵鏈只有兩到三英尺長,此時已被繃成直線。這意味著這頭野蠻的凶獸能夠阻斷通往隧道的通路,卻恰好無法轉身追逐那些已經通過的人。

「費心弄來這樣一條看門狗的傢伙一定非常注重個人隱私。」福爾摩斯說。

「它沒有把我們兩個都殺了真是奇跡,」華生說,「我們剛才幾乎就站在它頭上。」

「是的。實際上,爬行動物從陽光獲取熱量,」福爾摩斯抬頭看著低矮的管道上壁,「這個生物已經好幾天沒有這樣的機會了。我們很幸運,它現在動作非常遲緩。」

「但如果嘗試通過的話,它還是能把我們撕成碎片。」

「是的,華生。」

「你認為會有另一條路嗎?」

「如果有兩條路,除非另一條非常隱蔽,否則只堵上其中一條是不合邏輯的。」

華生又舉起了左輪手槍。「也就是說,我們別無選擇。」

「你在印度的時候殺過很多鱷魚?」

「並沒有。」

「意料之中,」福爾摩斯把左輪手槍壓了下去,「我想這樣的小型武器最多隻能讓這生物受輕傷而已。換句話來說,這把槍能做的只是把我們真正的敵人嚇跑。這些下水道的結構能將回聲放大很多倍。」

華生不情願地把韋伯利手槍收了起來。

「無論如何,總該有第二條路的,」福爾摩斯說,「我相信我們戴高帽的朋友沒辦法從這頭野獸的爪下溜過去。讓我們倒回去一點。」

他們往回走了幾碼,直到福爾摩斯用火光照亮了彎曲的天花板上的一個格門。格門最多有兩英尺長,一英尺寬。福爾摩斯對它進行了非常仔細的檢查。

「這是一根溢流管。」

「另一頭連著哪里?」

「沃爾布魯克河[12] ,我猜。」

「沃爾布魯克?」華生大吃一驚,「已經好幾個世紀沒人見過那條河了。」

「一趟發現之旅。」福爾摩斯答道。

他將修長的手指伸過格柵,實驗性地拉了一下,格門立刻就松動了。「如我所料,」他說,「近期有人強行打開過它。」本來封著格門的門閂明顯已經壞掉了……在厚厚的銹層下,它鋸齒狀的邊緣閃爍著全新的鋼鐵斷面的光。「這很可能意味著我們能夠不受阻礙地穿過去。」

「看著不像,」華生一邊幫福爾摩斯爬上去一邊說,「我可能會被卡住。」

除了華生的抱怨,接下來的時間相對來說比較舒適。連接著沃爾布魯克河的管線非常狹窄,但卻是平滑的圓柱形,而且如福爾摩斯所想,里面是干淨的。盡管有些擁擠,他們也只花了一兩分鍾就爬過了十來英尺,然後跳入泛著白沫的棕色地下河。他們在深及大腿的河水中繼續前進,弓身躲過水面上的扶壁和欄杆,最終進入了一個高大的教堂一樣的拱形房間。洶涌的激流從高處的眾多入口噴涌下來,大量的水緊接著湧入一個陡峭的圓形豎井。

「你認為這是什麼?」華生問。他指著一扇位於乾燥的一邊的矮木門說。

「很可能是一間休息室,」福爾摩斯答道,「清潔人員在那里休息。」他查看了手中的「地圖」。「不過那都是過去的事了。根據哈羅德·喬布森,它現在有著完全不同的作用。」

華生越過福爾摩斯的肩膀,再次注視著由紅色墨水畫就的小圈。無論它意味著什麼,他們現在都位於它的正上方。

木門沒鎖。另一側的小前廳中央,可怕的鱷魚守衛正呆在那里。這里還有第二扇門,門旁有三個被深深釘入牆中的鐵鉤,本來可能是用來掛清潔工具的。然而現在,無論如何,那里掛著兩具屍體。

福爾摩斯和華生不安地接近它們。這些屍體如同埃及的木乃伊,幾乎全身都包滿了松垮又骯髒的亞麻繃帶。兩具屍體的左臂都沒被包住。華生檢查了暴露的左臂。兩具屍體的肘部內側都有黑色的刺痕。醫生在毒癮者身上見過相同的傷痕,但這些要更大更少。更加使他震驚的是,兩個案例中,受害者的手指間都出現了蹼一樣的組織。閃亮的堅硬斑點狀占領了屍體的手腕和上臂,讓人不禁聯想到魚類身上的鱗片。困惑不已,華生伸手去解第一具屍體頭上的繃帶。

福爾摩斯阻止了他。「別,」他悄聲說,「里面的東西可能是你現在無法承受的。無論如何,真正的任務還在等待我們。」他指了指旁邊的門。

伴隨著沙粒輕微的摩擦聲,他們用力打開了它,發現門後是一個通往大房間的混凝土斜道,被無數的蠟燭照亮。這里很有可能曾被用作儲藏室——斜坡是為了方便手推車之類的東西設計的——但現在被改造成了一間實驗室。房間里有幾件家具,主要是桌子和櫥櫃,上面擺滿了燒瓶和試管。牆邊分散地堆放著許多打開的紙箱和木箱。福爾摩斯用手肘輕輕推了推華生的肩膀。華生順著他的目光向上看去,看到了一個巨大的鑄鐵管道,穿過房間的天花板,蛇行於滿是積灰的蜘蛛網的頂棚。鑄鐵管道標志性的鍾拴式接頭和大師級的工程學設計,說明了一件事……

「這就是脆弱的總水管,」福爾摩斯說,「你覺得大概有多高……十英尺?只需要一架梯子,一把錘子和一把鑿子,就能很容易地鑿開它。」

但是華生注意到了別的東西,令人更震驚的東西。他無言地拽了拽福爾摩斯,示意他看向房間西北角的人影。一開始,在黯淡的光線下,那個站在管道後面的傢伙幾乎完全不能被看見。但現在,隨著逐步適應黑暗,他們能夠清晰地看到他。他還沒注意到他們,似乎正在裝有小輪的矮床旁邊緊張地工作著。床上躺著另一個看著像木乃伊的病人,身上蓋著薄毯。照顧病人的那傢伙已經到了中老年,留著長長的灰鬍子,還帶著眼鏡。

「福爾摩斯……」華生難以置信地說,「福爾摩斯,那是蘭利教授。老天啊!……他應該已經被燒成渣了!」

「有人被燒成渣了,」福爾摩斯回答說,「但顯然不是蘭利。」

蘭利——如果真的是他——灰頭土臉,鬍子拉碴,襯衫上滿是灰塵。他滿臉憔悴,面如土色,明顯缺乏睡眠。他正在操作一個手泵。手泵的一頭通過橡膠管連在深植於病人胳膊上的針頭上,另一頭則連接著旁邊矮桌上由活塞、細管、玻璃罐組成的復雜裝置。手泵每壓一下,一股粘稠的血流就流入最高處的罐子。低處的幾個罐子已經裝滿了。在裝置的最底層,一股透明物質正滴入長頸瓶。

「他在抽血,」華生說,「但是抽到哪去?這看起來是個蒸餾裝置。」

福爾摩斯摸了摸下巴。「他在從血液中提取某種東西。某種精華,很有可能……」

「真不錯,福爾摩斯。」一個典型的美國聲音在他們身後響了起來。

兩個人立刻轉身,發現斜道已經被堵住了,不止是羅漢普頓,還有那個戴圓頂高帽的粗野傢伙,以及假辦事員伯傑思。伯傑思把加特林機槍從支架上拆了下來,抱在臂彎里,直直地指著他們;彈帶垂在他的胳膊上。

華生伸手去拿左輪手槍,但羅漢普頓大喊一聲:「想都別想,醫生!」他拍了拍機關槍的槍口。「你是個前軍人,你知道這武器能做到什麼。」

「以上帝的名義,羅漢普頓!」華生叫道,「你到底在做什麼傷天害理的勾當!」

「勾當,醫生?你真是武斷。」

「武斷?你在榨乾人們的最後一滴血!」

羅漢普頓露出一個幾乎可以稱得上嘲諷的笑容,走過兩個闖入者,走下斜道進入實驗室。戴圓頂高帽的人跟了上去。伯傑思走在後面,用槍指著福爾摩斯和華生,讓他們走在自己前面。

「這些人……如果你非要這麼稱呼的話,」美國人說,「是志願者。他們自願將自己的生命獻給更偉大的事業。」他看向房間另一邊,蘭利教授正從長頸瓶和試管後面看著這里的情況。「繼續工作,蘭利!」

「但是如果他們看見了的話……」教授申辯道。

「特倫特!」羅漢普頓尖利地說,「幫教授回憶一下他為什麼必須服從我們。」

戴圓頂高帽的男人走進實驗室,拉開另一邊的凹室的門簾。簾子另一邊是一幅慘淡的光景。一台手術台頂在凹室的牆上,上面綁著一個年輕的女孩。她穿著睡衣,頭發纏結。她懇求地看著福爾摩斯和華生,但因嘴里塞著東西無法說話。很顯然,這就是蘿拉,蘭利教授的女兒。

她的正前方是一個打開的瓶子,里面塞滿了柔軟的綠色植物。羅漢普頓走過去,從牆上拿起一件橡膠圍裙,還有一副沉重的長手套,把全部裝備穿戴整齊。然後,他小心翼翼地將戴著手套的手伸到瓶子里。

「你看見了嗎,福爾摩斯?」他說,手中抓著一把植物。「這是魔鬼礁的苔蘚,非常罕見,只生長在新英格蘭海岸上的一處特殊位置。別問我為什麼,這里的科學家不是我……」

福爾摩斯仔細看著它。這些植物仿佛在呼喚他心中原始的恐懼。「它們有毒?」

「哦,比那個糟糕得多,」羅漢普頓答道,著迷般看著手中的苔蘚,「但是我為什麼要告訴你呢?你已經親眼看見過結果了。」

「倫道夫·戴克。」福爾摩斯說。

美國人張開手,扭動手指,確保每一絲苔蘚都被放了回去。「一點也不錯。戴克是我們鏈條上唯一薄弱的一環。不可避免地,他看見了我們手頭事務的一部分。而他是什麼人呢?一個普通的車夫,一個惡棍,一個酒鬼……可能一有機會摸到酒瓶就會把這件事說出去。我們絕不能允許這種事情發生,福爾摩斯……所以我們給那些酒瓶里加了點料。」

「我很慶幸我們沒品嘗你的雪莉酒。」偵探說。

羅漢普頓笑了。「是的……你的直覺非常敏銳。然而,苔蘚起效很慢。盡管我們確定戴克被感染了,他仍然可能有時間泄露秘密。」

「所以你派了一個手下去解決他?」

「沒錯。」

福爾摩斯瞥了一眼旁邊叫特倫特的人。「他的效率不是很高。」

羅漢普頓開始脫下手套。「我恐怕這是沒辦法的事。當你只能臨時招募,只能以關於金錢和權力的模糊承諾作為報酬……能招到任何街頭垃圾以外的東西都該謝天謝地了。哈羅德·喬布森就是一個例子。他和另外幾個人成功策劃了蘭利教授和他女兒的綁架案,在燃燒的房子里把他們換成了兩個從街上綁架來的喝醉的流浪漢……但這之後他就被抓住了。」美國人裝模做樣地搖了搖頭。

「我假設,你很清楚,」福爾摩斯說,「正是喬布森指引我們來到這里的?」

羅漢普頓做了一個意義不明的手勢,好像這無關緊要。「他的遺言不難猜到。我想他一直以為自己會被救出去,直到最後一天。就在那時,他的目標從獲救變成了復仇。」羅漢普頓冷酷地哼了一聲,「就好像我這個位置上的人會有時間和意願去救下用過即棄的傻子們一樣。」

與此同時,華生一直盯著小輪床上包滿繃帶的東西。直到此刻,蘭利仍然在泵出它的血。從無力地垂下的胳膊能夠看出,這個病人也已經死了。「這些所謂的志願者?」他厭惡地說,「他們是誰?」

羅漢普頓脫下圍裙。他回到實驗室,拍掉衣服上的磚灰。「他們的名字無關緊要。簡單來說……他們是從我的鎮民中被選中的。」

「印斯茅斯。」福爾摩斯說。

頭一次,美國人看起來非常驚訝。「你知道它?」

「只是一些故事,」偵探回答說,「關於印斯茅斯的血脈如何在五十多年前[13]逐漸腐化……還有當地人如何從那之後逐漸墮落。」

「墮落?」如果朱利安·羅漢普頓蒼白、僵硬的五官能夠露出暴怒的表情,它們一定會這樣做。「其他人會願意稱之為進化。成為更高級的生命形式。」

「如果這種生命形式真的這麼高級,」福爾摩斯問,「那你為什麼要躲在蠟制的面具後面?」

一片死寂。華生迷惑地看著面前的兩個人,然後他的視線停在了羅漢普頓身上。美國人突然把手彎成爪狀,猛力撕扯起自己的臉。他近乎歇斯底里地扯下了臉上精心製作的偽裝,露出一層泛著灰色光澤的青藍色的肉。更恐怖的是,這張臉上還點綴著鱗片和類魚的脊線。他的嘴唇有著橡膠般的質感,沒有鼻子。兩頰之下,鰓蓋與鰓線清晰可見。

華生簡直不能自己眼前的一切。「我的……天吶!」

羅漢普頓揀下臉上最後的碎片,又摘下了金色的假發。「看呀,華生醫生,這就是印斯茅斯容貌!當奧貝德·馬什從南海返回我們之中時,他帶來了遠在新生之上的東西。他與一個在各個方面都更高級的種族通婚了。血脈被完全混合之後,印斯茅斯成為了新文明的搖籃。隨著世代交替,我們鎮子里的本地人逐漸轉化,明白了宇宙……明白了深潛者,還有他們的文化,科學和信仰,以及我們註定成為他們中一員的命運。很快,我就會加入他們海浪下豐富的種群。而我不會是獨自一人!」

福爾摩斯看上去仍然平心靜氣。他走到最近的桌子,審視著桌上的眾多化學藥品。羅漢普頓的手下緊張地看著他。

「你在製造一種桿菌[14] ,我猜?」他說著舉起一個敞開的廣口瓶,饒有興致地看著瓶壁邊緣結出的一圈乾燥的結晶。他嗅了嗅,聞到了苦味酸[16]的味道,就和他想的一樣。

「把它放下,福爾摩斯先生。」羅漢普頓厲聲說。

福爾摩斯轉過去看著他。「從自己族人的體液里蒸餾出一種傳染性的毒藥……這就是你在做的嗎?」

「是的,你知道,」直到現在,羅漢普頓都忍不住自誇,「我在分離我種族的基因[15]核心。當然了,這要感謝蘭利教授在生物化學方面的天才。」

華生盯著頭上的管道。福爾摩斯說過,只需要一架梯子、一把錘子、一把鑿子就能破壞它。「……而你想把它投到倫敦的飲用水里?」

「忠實的華生終於明白了,」羅漢普頓說,他覺得這件事是如此好笑,以至於都沒注意到福爾摩斯還沒有放下那個苦味酸瓶子。

「這……這不是人能幹出來的事。」華生結結巴巴地說。

怪物一樣的東西笑了,笑容如今又大又寬。「當然不是人類會做的事。但告訴我,這又有什麼關系呢?人類達成過把種族轉化為更高級形式的偉業嗎?」

「轉化人類?」福爾摩斯譏諷道,他用餘光看到桌上生銹的鐵盤已經近在咫尺。

「別急著笑,福爾摩斯,」羅漢普頓反駁說,「艷麗而污穢的倫敦仍然是世界貿易的中心。只要她陷落了,剩下的也一樣。」

「真是場偉大的征服,」福爾摩斯說,伸手去拿放著酸瓶的鐵盤,「全都從地下的臭水溝開始,只靠幾瓶藥品……」

蘭利教授忽然意識到偵探想做什麼,立刻鑽到了桌子底下。

「福爾摩斯!」羅漢普頓警告道。

「……和靈感的閃光!」

苦味酸晶體碰到裸露的鐵質的瞬間,一場大爆炸發生了。

伴隨著耀眼的閃光和巨大的爆鳴,玻璃四下飛濺,陰濕的實驗室里濃煙滾滾。羅漢普頓和他的手下們痛苦地捂住眼睛。福爾摩斯被爆炸的沖力推倒了,但他立刻爬起來,用盡全力掀翻冒煙的桌子殘骸,將它砸向蒸餾裝置。蒸餾裝置被撞到地上,摔成碎片,濺出一大片鮮血。

與此同時,華生抓住機會,抽出口袋里的左輪手槍。憑借軍人的直覺,他首先轉向操作加特林機槍的伯傑思,瞄準目標,開槍射擊。槍聲在深處的房間里隆隆回盪,子彈筆直地飛了出去,打中這個惡棍的左肩,打得他蹣跚著倒到凹室中,致命的武器掉在了地上。華生又不假思索地對正伸手去拿鐵棍的特倫特開了兩槍。第一顆子彈擊中了他的咽喉,第二顆子彈擊中了他的胸口。他一聲不吭地倒下了。

但這已經是能在爆炸爭取到的時間里能做的全部了……羅漢普頓飛奔過來,撿起加特林機槍,大聲咆哮著將槍管對准被炸傷的福爾摩斯,沖他的太陽穴打了一拳。福爾摩斯倒了下去。他注意到,左邊十碼處,半蹲著的華生正舉起左輪手槍瞄準他。

「放下武器,醫生!」混血種咆哮著,用加特林機槍指著福爾摩斯,「放下武器……不然你的朋友就會死!」

華生明白自己別無選擇。他只剩下三顆子彈,對抗的卻是加特林機槍的數打子彈。「別開槍。」他說。他放開了韋伯利手槍,盡可能輕地將武器放在了近處的地板上。

羅漢普頓退後幾碼,轉身觀察這片狼藉。他的目光飛快地從特倫特的屍體和呻吟著的半昏迷的教授身上掃過,在看到破碎的蒸餾裝置時沉下臉來。「該死的傢伙,但你還沒贏呢!」

福爾摩斯仍然昏昏沉沉,但已經抬起了頭。華生看到他的臉上有幾處燒傷和無數細小的割傷。自己看起來應該也是這樣。

「你覺得我不能重建這一切?」羅漢普頓吼道,再次掃視四周。「這只需要幾天,而你們兩個該死的愛管閒事的傢伙活不到那時候了!」

他瞄準福爾摩斯即將開火,但就在這時,什麼東西突然使他分了心……那是一聲模糊的嚎叫。他們三人都看向凹室,在那里,被綁著的蘿拉·蘭利昏了過去,但她不是他們的目標。是伯傑思……所謂的辦事員,如今已經變成了夢魘中浮現的怪異。

之前,華生擊中他時,他踉蹌地退入凹室之中,正好碰到了魔鬼礁的苔蘚。他嘗試穩住身體,卻疏忽地滑進了苔蘚之中,手與雙手先進去了。現在,他迂緩地回來了……身上到處抽出濃密的枝條和海葵的復葉。一股咸濕的海邊洞窟的惡臭從他身上散發出來。

「回去,伯傑思!」羅漢普頓喊道,「別碰我!滾回去!」

伯傑思可能沒聽見,但更有可能是故意不去聽……他盲目地朝著他所知的唯一一個可能能夠救他的人摸索過去。

「伯傑思!」羅漢普頓尖叫著迅速後退,手中揮動著加特林機槍,「伯傑思,別靠近我!」

咆哮的武器傾出子彈,火舌與煙霧從槍管中猛射出來。打手幾乎被打成兩半,每半身體都噴出鮮紅的血柱。他猛地退回去,手臂無法控制地亂揮,直到碰到高牆,順著它緩緩滑下去,在身後的磚牆上拖出一道沾滿血污的紅痕……羅漢普頓沒有停手,他開火、開火,沒有注意到福爾摩斯已經站了起來,從夾克中抽出了一片刀刃。

那曾是特倫特的刀。偵探鄙視所有武器,這件武器某種意義上來說讓他非常厭惡……然而,此刻有一項必須完成的使命。他將刀刃完全展開,就在這時,混血種轉過身面對他。刀刃刺入美國人的左上臂。羅漢普頓大叫一聲,抽動起來。加特林機槍垂到膝間。

華生把握住機會,撿起了自己的左輪手槍。

「不,華生!」羅漢普頓尖叫道,「我要把你們兩個都殺了,我發誓!」但這一次他聽起來沒那麼信誓旦旦了。

他無法行動的左臂垂在身旁,流著血。他掙扎著端住武器,試圖瞄準目標。他上氣不接下氣地向後退去,退回滿是碎片的房間,穿過門,走到斜道上。

「你們還是沒贏,」他聲音沙啞地說。他靠在門上,反手打開門,「我們會在選育過程中清除你們的!」然後他又開火了。

福爾摩斯立刻躲到倒下的桌子後面。華生躲到磚牆後面。冰雹般的子彈到處亂射,幾顆跳彈幾乎要擊中羅漢普頓自己。暴怒,但明白自己別無選擇,他轉身逃入下水道。

「來吧,華生!」福爾摩斯說著追了上去。

「你還好吧,老伙計?」華生問著,急忙沖上斜道。

「好得不能再好了。但是小心……羅漢普頓朋友正在為他的種族發動戰爭。他不會束手就擒的。」

美國人的蹤跡很容易跟蹤。即使是在昏暗的下水道里,牆上和腥臭的漩渦中的血液仍然非常顯眼。盡管蹤跡七折八彎,但福爾摩斯和華生再次看見他時,他沒有逃得太遠。他轉身開槍。在排水系統的狹窄空間里,狂怒的齊射更加致命,兩人只能被迫躲在廢水中。

「該死!」華生詛咒道,「這個骯髒的傢伙……不過他無法阻擋我們太長時間,子彈一定快用完了。」

「他不需要阻擋我們很長時間,」福爾摩斯說,「這附近有一條通往泰晤士河的下水管。一旦到達那里,他就完全自由了。」

「什麼意思?」

福爾摩斯站起身。「以上帝的名義,華生……羅漢普頓是兩棲動物中的一種,而泰晤士河與大海相連。只要他抵達那里,立刻就能逃到任何人都無法企及的地方。」

華生頓時意識到這件事的重要性。他爬起來,奮力向前追趕。他們來到一處拐角,子彈再次射在他們腳下。羅漢普頓在前方只有十碼的地方停下了。他身後的牆上有一個缺口,磚塊已經坍塌,里面是下水管狂怒的噴涌。

混血種發出一陣狂笑。「人類完蛋了,福爾摩斯!」他咆哮道。「而倫敦是最先完的!」

就在這時,他身後的毒水翻湧起來。而接下來他們所知的唯一的事,就是一對巨爪猛地抓住了羅漢普頓的腹部。他發出一聲淒厲的尖鳴,又因為鱷魚開始翻滾而立刻停止。翻滾的鱷魚朝福爾摩斯和華生激起道道巨大的波浪,然後撕扯著不幸的獵物,就像撕爛什麼破布製成的東西。

兩人只能呆呆地看著。

仿佛過了好幾分鍾,巨大的爬行動物扯碎了獵物,完全不顧他的尖叫聲和咕嚕聲,把他甩來甩去,在牆上打成松軟的軟漿,然後大嚼特嚼,把微微顫動的厚片狀的獵物吞了下去。猩紅的波浪洶涌不止;獵物的骨頭和軟骨也被狼吞虎咽地吃了下去;衣服和鞋子也是;沉重的機關槍被兇猛的攻擊扭彎,幾乎也被吃了下去。

殘殺的聲音回盪在下水道里,回音在襲擊本身結束很久之後才平息。

當他終於能動時,華生慢慢地回過神來。「感謝……感謝上帝我沒對那玩意開槍……大概吧。」

福爾摩斯,即便仍像常日里鋼鐵般堅韌,也被眼前的景象撼動了。「是啊,感謝上帝。」他輕聲說。

「不過,你知道,」華生最終補充道,「沒有人會相信我們。我的意思是,不會有任何證據被留下。」

福爾摩斯點點頭。「我不想這麼說,華生……但這是值得的。」

有鱗的野獸潛入污濁的水中,只有棘狀的背和發光的深色眼睛露在水上。它緊緊盯著他們,眼中滿是飢餓的光。

注釋:

[11]威爾病:即鉤端螺旋體病,主要傳染源是鼠類及豬,呈世界性范圍流行。會引起肺出血、黃疸及皮膚、黏膜、內髒出血、腦膜腦炎、腎炎、胃腸道症狀及休克。

[12]沃爾布魯克河:Walbrook,又稱Londinium,從名字就能看出它與倫敦城的歷史淵源。1463年,沃爾布魯克的中下游因一項衛生方面的皇家法案消失了。更多資料可查閱這里。

[13]五十多年前:本故事發生於1897年。《印斯茅斯的陰霾》中,奧貝德·馬什於1846年娶了一個不能見人的妻子(深潛者),這種擇偶觀(姑且這麼稱呼)很快在印斯茅斯流行起來。

[14]桿菌:原文bacillus,確實就是微生物學上的桿菌。1876年科赫證明了炭疽桿菌是炭疽病的病因,並報告了炭疽桿菌的生活史是從桿菌—芽孢—桿菌的循環,1882年出版了有關結核桿菌的經典著作,因此1897年微生物學在英國確實已經比較流行了。但反派貌似在搞把深潛者基因轉入桿菌里的基因工程,有點牛逼。

[15]基因:原文gene。但gene這個詞是1909年由丹麥植物學家威廉·約翰森創造的,此前人們指代遺傳因子時用的應該是pangene(泛生子)這個詞。

補充資料:

苦味酸的詳細介紹與圖片出處:這里

這篇文章提供了苦味酸的合成流程但是強烈建議讀者朋友們不要嘗試 😀

譯者後記

終於終於終於搞完了!這篇小說里的福爾摩斯老陰陽了,大概這就是說話的藝術吧。反派敗於專心嘲笑華生太傻所以沒注意到福爾摩斯在搞事情。

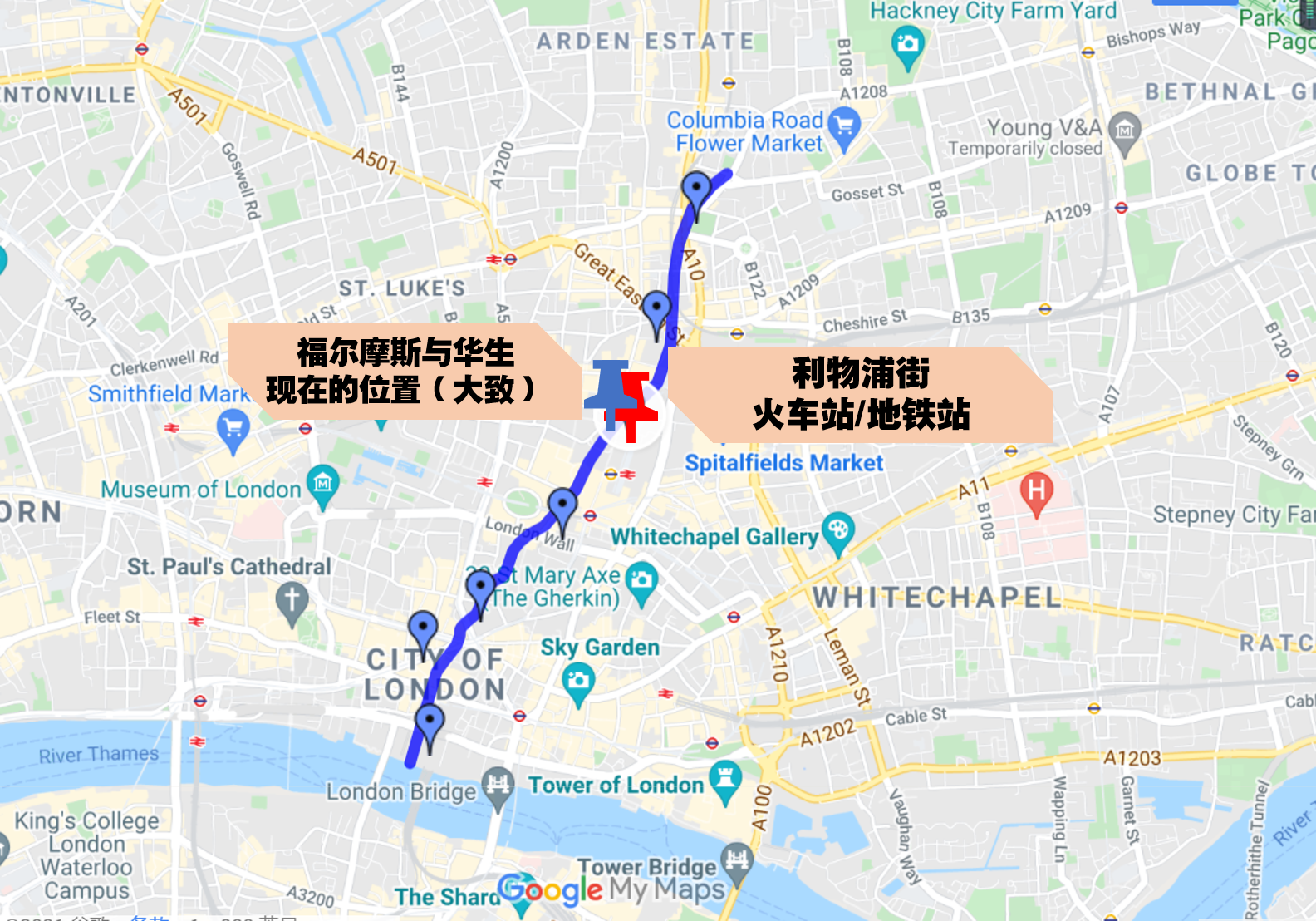

本文的作者Paul Finch是個考據狂魔,加上小說本身沒有插圖,所以我在翻譯時非常迷惑,不過最後的整體效果還算滿意。這篇小說的畫面感很強,各種喜聞樂見的元素大雜燴,比較適合做成遊戲或者拍成電影。文中所有的道具和關鍵信息都出現了至少兩次,我以為回收福爾摩斯拿刀捅人的伏筆已經是極限了,沒想到最後連鱷魚也在作者的計算之中……前文多次強調下水道里回聲很大也是為了最後描寫鱷魚吃人的場景吧,太壞了(褒義)。

說起福爾摩斯&克蘇魯題材的小說,因為題材本身的高難度,很多作者都選擇了劍走偏鋒的寫法,比如大名鼎鼎的《綠字的研究》、我之前翻譯的《蠟中的噩夢》和《老虎!老虎!》,很少有人會挑戰從福爾摩斯和華生的視角展開的故事(凡是這麼寫的小說死得都比較慘,比如核市奇譚批評過的《沙德維爾的暗影》三部曲,但我自己還挺喜歡後兩部的),因為比較罕見所以這次優先選擇本文進行翻譯。寒假要翻譯的應該是劍走偏鋒的《溺死的地理學家》(也有可能是不劍走偏鋒的《皇家血脈案(暫譯)》,看具體情況)。本書目錄我會放在評論區,希望能早日把18個故事都譯完。

以上!感謝閱讀!

來源:機核