MASSACRE

從木椅上墜落,從天空中墜落,從彼岸處墜落。時光回溯到1984年,DEATH及其前身MANTAS在1983-1985年間的鼓手(兼伴唱)Kam Lee離隊後,作為主唱組建了死亡金屬樂隊MASSACRE(大屠殺)。隨後是來自異魔的侵蝕和瘋狂的隊形變換:1987年解散,1989年重組,1991年發表了經典的首張專輯《來自彼岸》(From Beyond)。

1992年解散,1993年重組;1996年解散,2006年重組;2008年解散,2011年重組……2014年,MASSACRE艱難發表了第三張專輯《歸自彼岸》(Back from Beyond)。

2014年解散,2017年以MASSACRE X為名重組,後改名為GODS OF DEATH;2019年,Kam Lee又雙叒叕復蘇MASSACRE,2021年10月22日發表了時隔7年的第四張錄音室專輯《復活》(Resurgence)。

同年,在接受Metal Underground的Diamond Oz采訪時,Kam Lee談及樂隊與《復活》:

封面

米歇爾·福柯(Michel Foucault)提出:

在探究受到洛夫克拉夫特作品影響的金屬樂時,我也盡我所能借鑒了這樣的思考方式——腦海里飛舞著各種音符、樂句、連復段、節奏型、樂隊名、標志、專輯名、歌名、歌詞、封套、樂隊形象,還有他們的行為舉止、散落四方的采訪以及延伸解讀……它們都是更高維度在我們這個世界的投影。這些元素在我們的腦海里投射、適應,就像《午夜凶鈴》里的病毒被泄露、被轉化,由影像化身筆記。用洛夫克拉夫特在世時尚未揭露的現代名詞加以定義——模因(認知因子)。

比如英國重金屬樂隊IRON MAIDEN(鐵處女)。盡管樂隊成員十分愛好文學,很多作品都有濃郁的文學背景,他們卻從未根據洛夫克拉夫特的題材創作過音樂。

聯系出現在現場專輯《死後的生活/死後的現場》(Live After Death,1985)封面上:吉祥物Eddie一改之前的街頭形象,從墳墓里起身,雙臂掙脫枷鎖,昂首怒視天空。上方的一道閃電擊中了他額頭上的金屬構件,不僅讓他的雙眼從內里迸發光芒,還照亮了四圍的空間。地面崩裂,火焰燃起。在他右後方,有一塊墓碑向側面突起,上面銘刻著稍微修改的「即便死者也不能永遠躺倒/在奇怪的亘古,甚至死亡也可能死去」。我能感覺到表面上是借洛夫克拉夫特的話預言Eddie死而復生,深層次則是以人類難以理解的力量令死者從彼岸歸來。

英國畫師Derek Riggs在製作這幅封面時,不知是受到了怎樣的影響將洛夫克拉夫特的名言引用於此,而「他們(樂隊成員)對此什麼都沒說」。這難道不奇怪嗎?畫師為何會突發奇想?對封面設計一向嚴苛的IRON MAIDEN竟然默許這句話被醒目地引用——即便他們自己從未為其出處的作家和作品寫過歌?這個謎團足以促動像我這樣的金屬樂迷去更深處探尋真相。

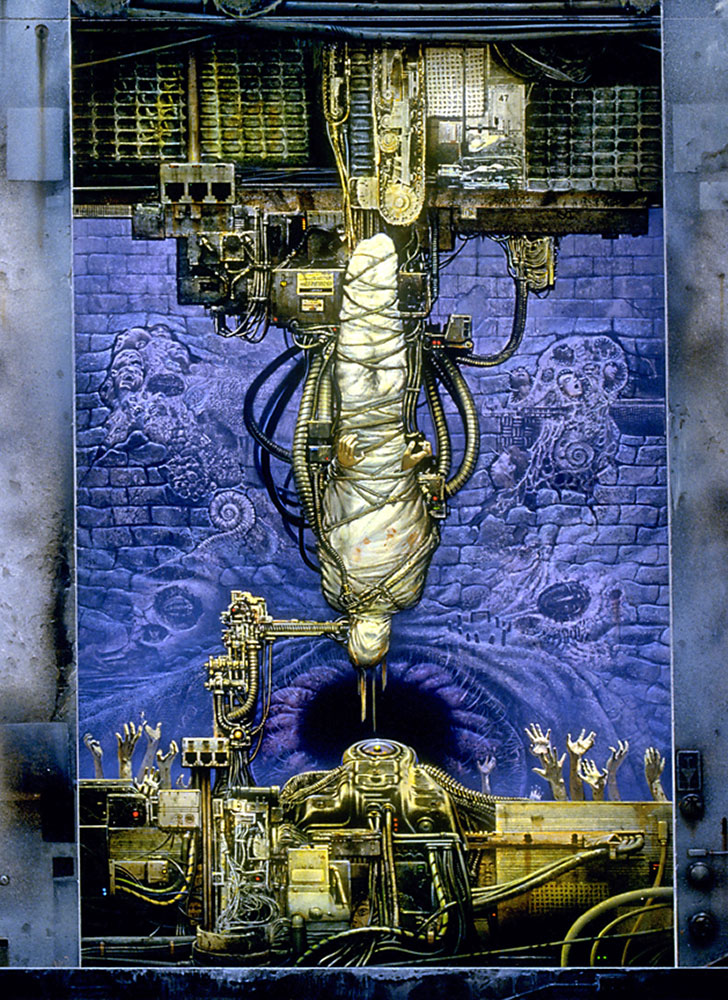

有兩幅畫作是受到洛夫克拉夫特影響的代表,它們1981年出自當代最重要的科幻和奇幻畫家之一Michael Whelan手筆,題為《洛夫克拉夫特的噩夢A》(Lovecraft’s Nightmare A)和《洛夫克拉夫特的噩夢B》(Lovecraft’s Nightmare B)。德雷(Del Rey)出版社將這兩幅畫分成六個部分,用作洛夫克拉夫特故事集的封面。結果它們廣受歡迎,描繪的形象成為許多讀者心目中洛夫克拉夫特故事的標志——一隻巨大而怪異的眼睛,穿著罩袍的人展示腐爛的骨架,被長矛挑著的頭骨,潛伏在窗後的怪物,一棵食屍鬼臉組成的樹。

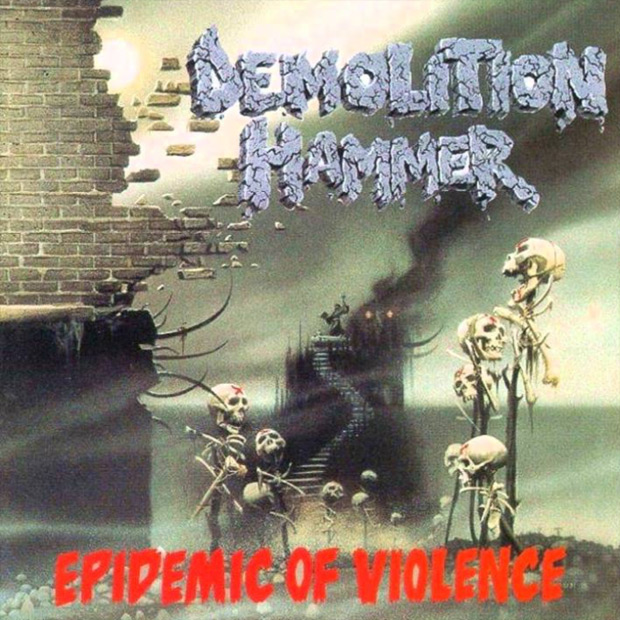

後來,《洛夫克拉夫特的噩夢A》被美國死亡金屬樂隊OBITUARY(訃告)的經典專輯《死因》(Cause of Death,1990)用作封面,被瑞典死亡金屬樂隊AEON(亘古)主唱Tommy Dahlstrom紋在左小臂上;《洛夫克拉夫特的噩夢B》部分被用作DEMOLITION HAMMER(拆遷錘)的《暴力的傳染病》(Epidemic of Violence,1992)封面。

Michael Whelan的其它作品也進入了金屬音樂的領域:《起身》(Arise,1990)被用作巴西死亡金屬/鞭撻金屬樂隊SEPULTURA(墳)的《起身》(1991)封面,《不和諧音》(Cacophony,1992)被用作《混亂公元後》(Chaos A.D.,1993)封面,濃郁的洛氏元素隱現其間。

需要提到的還有挪威交響黑暗金屬樂隊DIMMU BORGIR(黑暗城堡)的第九張錄音室專輯《永世之詞》(Abrahadabra,2010),封面和樂隊宣傳照形象都是洛氏的——或許更准確地說是大袞(Dagon)式的。專輯名Abrahadabra由英國魔法師阿萊斯特·克勞利(Aleister Crowley,1875年10月12日-1947年12月1日)在《律法之書》(The Book of the Law)里創造,他將祛病咒語「Abracadabra(我說出,我創造/言出法隨)」里的c變成聯繫到金色黎明以及荷魯斯的h。傳言說阿萊斯特·克勞利曾與洛夫克拉夫特的妻子索尼婭·格林(Sonia Greene)有過親密聯系,這里面一定有著更多不為人知的聯系。而現在,被掩埋的鏈條正在被鋼筆尖端流出的墨水重新串起,仿佛星辰緩慢且堅定地正在回歸正確的位置。

里層

屋中燭光搖曳,窗外黑暗涌動。我進入點與線的世界,透過文字、音符與筆觸均衡與不均衡的間隙仔細觀察時間的流動帶來的漣漪,願未知諸神記起我的祭儀,讓我明了文章、音樂與畫面的真正含義。

如果我們僅僅停留在歌曲的故事和主題是否忠於原著,封面繪畫和樂隊扮相是否投射出了樂迷對洛夫克拉夫特筆下不可名狀的怪異世界的設想?不考慮音樂的特性,不考慮樂隊在演繹中如何將想法加以轉變,如何深入融合蘇美爾神話、埃及神話和恐怖片,就無法真正投身進入這些瘋狂的進程,無法體會到為何在時光的最後,我們註定學會新的方式去叫喊、殺戮、狂歡和享樂,整個大地會在狂喜與自由的屠殺中熊熊燃燒。因為形象與文本上的「忠實」只是一種對於人類行為層面的形容方式,並不能全面理解藝術作品的動機與效果。否認或質疑音樂憑何被稱為完整作品,將低估洛夫克拉夫特的作品在金屬樂最基礎層面上的影響,進而低估它們對我們的精神狀態的潛移默化。

文字在流動,畫面在流動,音樂在流動,有什麼看不見的東西在我腳邊的地上流動。彼岸的力量不但通過我們的大腦無法理解的元素投射到這個世界,而且將彼此之間的互文構成了二次投射——表層和里層的關系並非上和下、先和後,而是投射與二次投射的嵌套關系。就像是很多奇形怪狀的石塊與其構築成橋梁時相互堆疊、相互吻合的方式,是緊密伴生的兩個層面。它們的線和點構成符咒,刻畫時一定要嚴格按照每一個公式去復制,不能改變任何一條線或任何一個點——哪怕改變一根頭發絲的寬度都會讓符咒失去應有的價值,甚至發生更糟糕的事。這個夜晚在我眼前前所未有地清晰:重要的絕不只是線和點,更是它們之間的關系。

流動的音樂「忠實」於洛夫克拉夫特的精神,把他的宇宙主義世界觀、價值觀、人生觀,一一轉換為音符串接而成的觸手,從半石質、半金屬肢體的中段上部發散延伸,扭曲著伸出地板,從散發同樣氣息的時空裂隙里露面。這些樂隊的音樂或是具有極其復雜的結構,極不尋常的模式與節奏,或是具有十分寂寥的音景,踏入了門對面的混亂領域,黑洞般的宏大氛圍隱藏於其音域界限背後,自由、狂野、超越善惡。

宇宙主義既是洛夫克拉夫特的個人哲學,也是他的小說的主題。宇宙主義認為,人類是宇宙中微不足道的一部分,隨時可能被時光滌盪殆盡。洛夫克拉夫特將荒誕和科幻元素融入了故事,反映出人類中心主義的脆弱不堪。就像我的房門緊閉,但是刮劃的聲音就在門外,激活了刻畫的符咒——可怕的陰影從遙遠的過去和黑暗的宇宙角落蔓延至此。

我曾讀到英國布魯內爾大學英語和創意寫作兼職講師Joseph S Norman在文章《用無法定義的恐怖充盈我的聲音:H.P.洛夫克拉夫特的克蘇魯神話學和「極端」金屬》(’Sounds Which Filled Me with an Indefinable Dread’: The Cthulhu Mythopoeia of H. P. Lovecraft and ‘Extreme’ Metal,2013)里所寫到的,洛夫克拉夫特小說中的元素和黑暗金屬的美學有相似之處——黑魔法、邪惡、黑暗的恐怖。他斷言:

這個論斷我並不完全同意,因為查詢metal-archives會發現以Lovecraft、Lovecraftian、Cthulhu或Necronomicon為主題的金屬樂隊里,風格帶有關鍵詞Black的是155+28+37+17=237支,帶Death的是232+47+50+21=350支,帶Doom的是111+16+13+2=142支(均未剔除重復)。共鳴並非產生在黑暗金屬音樂常常表現的憤怒、自毀、神秘主義和敵基督主題上,而更多發生在病態、殘酷、孤寂與絕望里。

「只送大腦」這個想法在近百年後獲得了十分硬科幻的發展,冰冷觸手突破腦膜,從這扇窗戶無情闖入大劉的《黑暗森林三:死神永生》,教給我們認識恐怖與殺戮的新方式。

2018年法國Hellfest音樂節上,GRIMM采訪了法國後黑暗金屬樂隊THE GREAT OLD ONES(舊日支配者)吉他手兼主唱Benjamin Guerry。

沒有凡人的耳朵能夠在毫無阻礙的情況下承受舊日支配者的完整力量。但是文字和數字的使用使得專輯作為整體沾染了星空的神秘色彩,不少金屬樂借鑒神話、史詩、宗教文本等其它來源的「聖詠」(當然也包括洛夫克拉夫特的作品),將它們融合、混雜,模仿那種隱約能夠感受到的模糊振動,創造出忠於信仰的金屬之聲。想想BATUSHKA、CULT OF FIRE引發的現象,我們都會同意數十年來金屬樂演出的儀式感愈發強化,以至於許多樂隊把他們的現場演出稱為儀式,而不是音樂會。

很多樂隊大量使用神秘的語言、知識與符號,將自己作為聯系更高的神秘事物的介質,使得音樂觸須伸向虛空。這些基於嚴肅態度的創作鍛造信仰之力,創建聲學的精神聖所,傳承並守護著某些從被遺忘的遙遠亘古流傳下來的驚人秘密。聽這些黑暗中的耳語,參與者獲得超凡的聯系、愉悅與誘惑,黑暗降臨在共享的感官體驗之中,神話獲得改編、發展與延伸。

我還讀到國楊百翰大學人文、經典和比較文學系教員Carl Sederholm在文章《H.P.洛夫克拉夫特,重金屬和宇宙主義》(H. P. Lovecraft, Heavy Metal, and Cosmicism,2016)一文中所說,樂隊使用音樂手段向聽眾介紹一個神秘/神聖空間的代表,另一種教堂,即使不是直接召喚舊日支配者,也是在以眷族身份對其加以贊頌。

Michel Houellebecq在文章《H.P.洛夫克拉夫特:反對世界,反對生命》(H. P. Lovecraft: Against the World, Against Life,2005)里將洛夫克拉夫特描述為「夢境發生器」。他說:

這種對於重復概念的動態發展是一種變奏,可以參考Linda Hutcheon提出的「沒有復制的重復」。她在文章《適應理論》(A Theory of Adaptation,2013)中提出,適應的核心是一種重復性,它可以加深理解、經驗和觀點。而改編和重新演繹改變了重復的狀態,為在其它時間以其它方式講述的故事添加了新的視角;這種手法在塑造令人敬畏的神聖之物時行之有效,在塑造令人驚懼的恐怖之物時也是一樣。

文字、繪畫和音樂,構成這座無垠鋪陳的宏偉迷宮。高維度投射的一切都在不停變化,用一萬種方式侵襲我們的房間,進入我們的大腦,不變的是恐怖的內涵。它們提及某些關鍵詞,在聽眾腦海里回盪特定的聲音,對舊日支配者發出呼喚,在量子層面上影響聽眾的思想狀態。

洛夫克拉夫特筆下的古神很少直接現身於我們面前,但是我們知道它們就在那里。

美國技術死亡金屬樂隊NOCTURNUS(夜的)首張概念專輯《鑰匙》(The Key,1990)從主題上看是瀆神的科幻故事,而聯繫到第二張專輯《門檻》(Thresholds,1992),標題令人想起《門檻處的潛伏者》(The Lurker at the Threshold,1945),啟首曲「Climate Controller」引用了《死靈之書》的咒文:「ZI DINGIR ANNA KANPA!/ZI DINGIR KIA KANPA!」,我們是否有一定理由懷疑《鑰匙》的標題同樣來自於《敦威治恐怖事件》?

而現在呢?寫了這麼多,語言開始顯得支離破碎。只剩最後半截蠟燭,符文的光芒愈發暗淡,窗外不知什麼怪物的低吼越來越近,門板和地板另一側的聲音更響了,時間不多了,我知道它們就在那里。我能否梳理完洛夫克拉夫特的作品與金屬音樂的領域到底如何交疊……在時間太晚之前,在時機太遲之前?

(未完待續)

來源:機核