當《阿基拉》和《銀翼殺手》展現出一個世界文化在高科技外衣下雜糅的梅尼普式圖景時,婁燁、賈樟柯、畢贛同樣重建了一種寫實的、或詩意的、或破碎化的影像空間;當一個日美亞文化擁護者用旅遊式的拍攝手法展現縣城菜場,工人們正在掛上海德堡花園樓下的沙縣小吃紅白招牌。

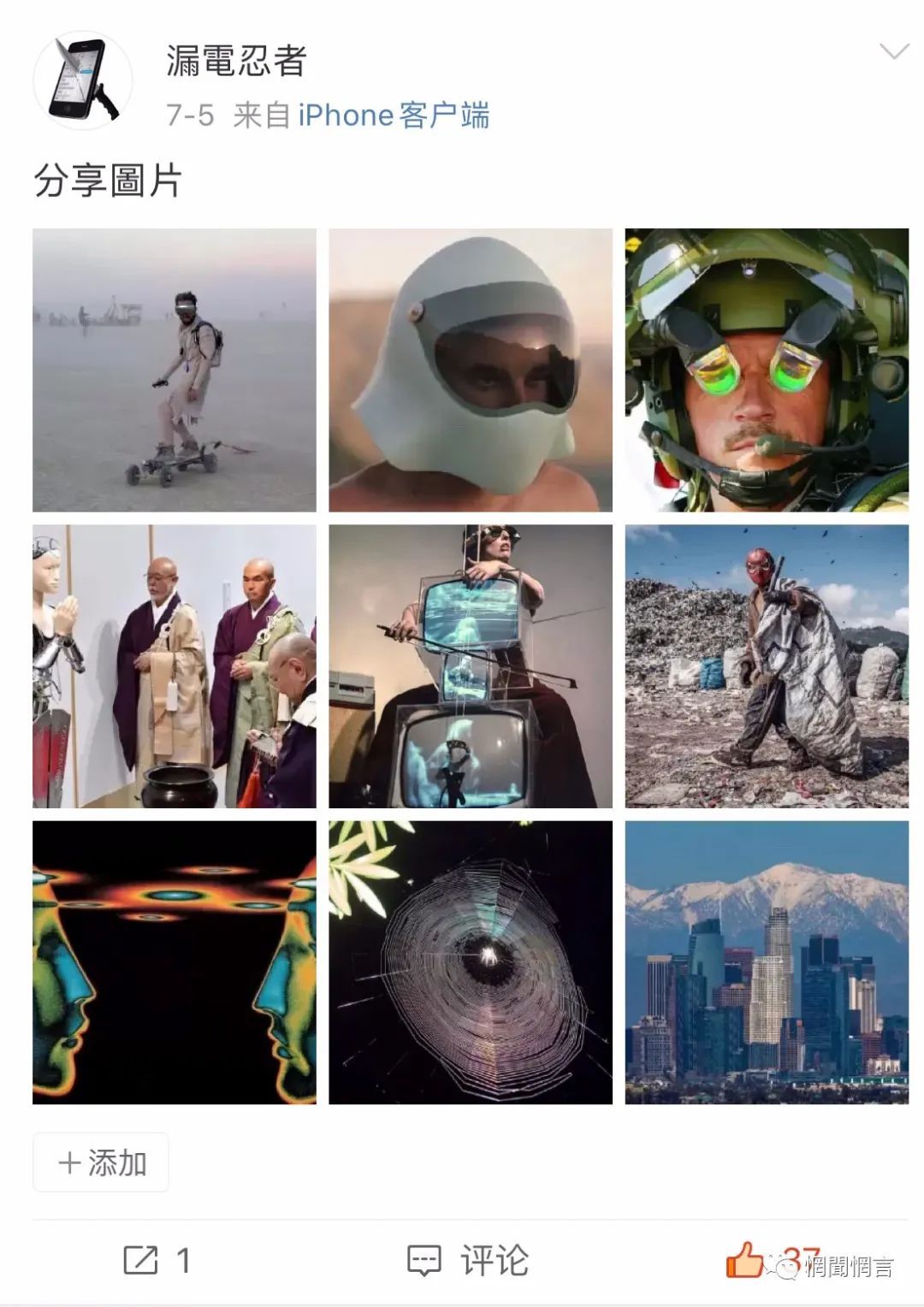

面對世界的崩潰,大部分日常時間耗在網絡上的中國Z世代通過圖像和語言所展現的一種語系可以用「包羅萬象」或「雜糅」來形容,其中不乏對正從電影和遊戲中復蘇的賽博朋克的元素的挪用、與中國城市電影美學上的相似,以及一種無法言喻的通感或曖昧。

面對這些看似分離的極具魅力的文本空間,觀者或許不禁會問:為什麼會有這種觀賞體驗?是否有一種將其串聯的內在邏輯?中國Z世代的語言方式是如何把握了時代的情緒?是哪一種時代的情緒?本文試圖透過後現代主義的濾鏡/棱鏡,以「更好地」分析這些文本的內在邏輯。

後現代主義、賽博朋克和中國城市電影

後現代主義(postmodernism)作為一個縱貫經濟、政治、文化、藝術以及哲學的理論,從二十世紀六十年代到九十年代經歷了較為冗雜的自我完善。其產生動機可歸結為一種對西方六十年代以來西方社會的重大變遷的反應和歸納嘗試,同時也自然是對過往現代主義(modernism)的懷疑和批判。較為著名的有利奧塔(Jean-Franocois Lyotard)、詹明信(Fredric Jameson)、鮑德里亞(Jean Baudrillard)。

利奧塔在他《後現代狀況:關於知識的報告》中指出了一種六十年代開始與日俱增的懷疑主義,即對「宏大敘事」和「萬物真理」的懷疑(Loytard);鮑德里亞主要從符號學角度論證了當代信息社會是一個由「擬象」(simulacrum)構成的世界。其中詹明信影響最為深遠,他的理論顧及經濟、政治、文化,從後現代性(postmodernity)、後現代主義的二元視角對變革的西方社會作出了十分精闢的歸納。

值得注意的是,詹明信定義的後現代性主要囊括變革的十年代、後工業社會、信息社會、晚期資本主義社會,而後現代主義則被當作是一種對前者作出反應的藝術理念,即「拼貼式」和「精神分裂式」(pastiche、schizophrenia)。後現代性和後現代主義的關系並未得到直接的解釋,但此二分理念也是本文著重引用的框架,並興許以此能夠更好分享筆者角度的理解。

賽博朋克作為美國八十年代科幻文學的分支,創造了一個不同於太空歌劇(《星戰》等)的近未來世界。它通常設定在近未來的地球,以反文化偶像——朋克作為關注人群,描繪了一個機器和人類矛盾共生的、文化雜糅的社會。詹明信曾斷言:「賽博朋克是對後現代社會至高的預言」(Postmodernism, p. 419)。

文學方面以吉布森(Gibson)和斯特林(Sterling)的《神經漫遊者》和《墨鏡》最為著名,《銀翼殺手》則被稱為「賽博朋克電影鼻祖」。大洋彼岸的日本賽博朋克以動畫、漫畫為主,在傳統賽博朋克的主題之上映射著日本長久以來的身份憂慮。

中國城市電影,又名「第六代電影」,從八十年代中期至今扮演著中國獨立電影的重要角色。電影學院畢業的導演們大量汲取改革開放帶來的新潮思想、觀念,以不同的敘事手法關注處於巨大變革時期的動盪社會和迷茫的都市人群。

文化的分裂:身份的謎因

可以很確定的說,「主體的疏離和異化已經由主體的分裂和瓦解所取代」(Jameson,Postmodernism366)。在晚期資本主義、新自由主義、全球化進程下,不假外求的、自信自足的資產階級獨立個體不再成為萬事的中心,高新科技的進步、網際網路的建成、消費主義的興盛促成了世界范圍的「去中心化」的狀態。民本主義所倡導個體之間愈發頻繁的交流造成了各式各樣的文化沖擊和融合。這在當今社會顯而易見,而對於八十年代的賽博朋克和中國城市電影卻是一種對過往的「根本的決裂」(Jameson, Postmodernism352)。

賽博朋克文學以及膾炙人口的《銀翼殺手》,對描繪當時以及當下文化分裂的社會可謂面面俱到。吉布森在采訪時曾表示:「所謂賽博朋克作者下意識或無意識做的,是通過對週遭的吸收和汲取,將它們放在一個科幻市井文學的語境里」。

《神經漫遊者》的日本千葉城設定本身出於八十年代經濟文化快速復興的日本對西方社會帶來各方位的變遷。當任天堂、索尼、松下、街機遊戲進一步統攝西方物質生活時,吉布森看到年輕人在街機遊戲面前全神貫注的樣子「彷彿要被吸進去一般」,他從中獲取靈感,創造了「賽博空間」(cyberspace)。

《銀翼殺手》、《銀翼刺客任務2049》所呈現的漆黑、陰冷的近未來世界中,似乎是對新自由主義後的洛杉磯的直白展現:東方文字、對白和面孔在Deckard漫遊街巷時充斥著聲畫;巨幅全息雅達利將可口可樂廣告漂浮在雨夜半空;K探員面無表情地站在充斥著各種語言文字圖像的自選商品牆前。也有對科技東方主義(techno-orientalism)的體現——設計眼球的唐人街老頭。

更為重要的是,受黑色電影啟發的賽博朋克,對晚期資本主義進行大膽的預言,塑造了一個商品對形象完全統攝的社會,為了滿足「新生消費者的的新鮮口味「,形象作為「摹擬體」(simulacrum)乃是以空間作而非時間作為感知基礎,「過去」變為一大堆形象的無端組合,一個多式多樣、無機無系的,以視聽映像為基礎的大摹擬體。文化的雜糅感通過霓虹色彩的全息廣告一並投射在同一個感知空間,此時的霓虹色彩幾乎成了賽博朋克的『衣著』,成為一種包羅萬象、光譜般的存在。

日本賽博朋克起初作為被影響者,現在早已成為賽博文化的重要一員,自然有對傳統賽博朋克的繼承,例如城市設定與《銀翼殺手》等及其相似的《攻殼機動隊》和《阿基拉》。但日本賽博在反映文化雜糅的近未來社會上有另一層歷史含義。

Kenzaburo提出日本的後現代化進程起始於明治維新(pp. 189-213)。從歷史角度而言,日本文化一直處於被大國文化支配的地位——從學習中國到依附美國、從信仰天皇到自由民主的制度。日本歷史中多重的主導價值觀造就了Kenzaburo所言的雙重身份(dual identity):一面是傳統的日本價值體系、一面是先進的現代化制度。這種身份的雜糅、分裂特徵也被看作是日本後現代表象之一,也是日本觀眾《銀翼殺手》中Deckard記憶與身體的錯位產生共情的原因之一(Tatsumi 20)。日本賽博朋克則將其內在化,最為顯著的是《Akira》對各種歷史事件、社會階級的影射。

賽博朋克世界既定的文化分裂性為《阿基拉》對日本歷史的發掘提供了一個包容的語境。日本動漫作為社會評論式的作品,無疑是對當時年輕一代及其所處環境的映射。當阿基拉和他的同夥疾馳穿梭於新東京時,快速的鏡頭切換加上急促的配樂,展示出了一個龐大復雜的、「梅尼普」式的熱鬧市井(Napier 202)。除了阿基拉和鐵雄直接映射的暴走族,他們還是日本七十年代的「新人類世代」(shinjinjuri sedai)的化身。這一代青年沒有二戰創傷的記憶,物質富裕、習慣懶散,他們被媒體形容為「無希望的一代「,這一點在鐵雄的異變(metamorphosis)上得以體現,他被形容為「令人害怕且悲哀的」、「一個無法控制新興力量的年輕人」(342)。除此之外,《阿基拉》世界里的社會暴動事件無不使人回想起日本社會對國家身份和未來命運的議題爆發爭論和衝突的安保運動;神婆讓人想起日本戰後興起的新宗教組織(shinshukyo);無數的子彈和爆炸場面讓人回憶起日本長久的軍事歷史(Bolton 305)。

同樣誕生於處於八十年代,中國城市電影對於日本賽博文化近似一個姊妹文本。

面對西方後現代性,兩者所呈現的文化下的對身份憂慮互為參考系。改革開放對社會主義經濟文化的巨大沖擊是眾所周知的事實,魯曉鵬在這種「後社會主義時代」上進行重新定義中國的後現代:「後現代主義文化經濟的到來使得中國進入了一個更為『後現代』的環境——一個前現代、現代、後現代性並存的環境」(146);注重寫實的賈樟柯電影對變遷時代個體命運尤為關注,他片中人物的漂泊不定的常態總是與多重因素造成的體制改革、地理變動、位置掛鉤。其中也不乏有對文化沖擊的寫實,透漏出一種直白的荒誕和幽默,例如《山河故人》縣城廢品車後面的蒙娜麗莎和《江湖兒女》廣場上彈著Telecaster吉他的赤膊打工仔;婁燁的《頤和園》和管虎的《頭發亂了》則寫實地、露骨地展現迷惘且燦爛的八十年代末青年;刁亦男《白日焰火》、《南方車站的聚會》則作為黑色電影題材描繪了一個充斥著霓虹招牌色彩的小縣城。

選材上而言,賽博朋克和中國城市電影無論寫實與否,都是間接或直接揭露現實層面的後現代性對文化主體性造成的沖擊,一一反映在去中心化的雜糅體文本之中。那麼後現代性對人的主體性的沖擊,這些文本是如何展現的?

精神的分裂:賽博格和存在主義英雄

賽博格(cyborg)是賽博朋克和後現代的符號,也是後現代性的產物。隨著科技和生物醫學的進步,各種人體植入手術都已經成為現實:監測和治療大腦的神經探針、人工腺體、強化外骨骼等。後現代主義、女權主義學家哈拉維(Haraway)大膽斷言:「在不久的將來我們將面臨一個神話般的時代,在其中我們都是機器和生物的、理論化的、虛構的混合體。

簡而言之,我們是賽博格,它是我們的本體;它給了我們政治上的力量;它是想像力和物質現實的濃縮,這兩個聯合中心構成了歷史轉變的任何可能性」(150)。

對於法國哲學家Gilles Deleuze,「被金錢和自由市場解禁的、潮水般的欲望最終會導致社會的不穩定性」,既而進一步加深資本主義的「去管轄化」(deterritorialization)。事實上是,AI、賽博格、科技大程度上驅動資本主義的進程,並進一步滲入、變革,甚至取代人的生產方式、生活方式以及思維方式,進一步將人類社會推向「科技奇點」。

對於Nick Land,AI即所謂資本主義,是能夠將人類導向「終極的虛無」、「將世界融成『無器官的身體』」的新世界的力量(5),即資本主義會將自身導向一種終點,一種被機械、信息統攝的「預設」的世界。

話說回來,除開賽博格可能對男性統治的資本主義制度造成打擊之外,賽博格的主體性(subjectivity),或者說,後人類(posthuman)的主體性,將永遠是個謎因。不妨想像,當你身上所有的零件都被他者的、機械的部件所代替,你的個體身份是由身體決定還是腦子的意識決定?當記憶可以被植入大腦,是什麼決定你的個人身份?在身體/意識(body/mind)的二元論(dualism)上,賽博格的存在必定打破人本主義(humanism)所倡導的身體統攝意識的理念。

《銀翼殺手》的Deckard的存在危機起始於對Rachael真實身份的懷疑。與Rachael的深入交流的過程中,他發現自己記憶深處那隻獨角獸總是像幽靈一樣浮現,他說不清來由,就如同復制人Rachael口中那張記憶中模糊的家庭照片。

《攻殼機動隊》少佐是完全的賽博格,全身用義體打造,腦中被植入了別人的記憶。在她對自我身份的不斷追問下,發出了作為賽博格的個人宣言:「所謂生命就像誕生在信息洪流的一個節點,人類只是藉著記憶才有所謂個人的存在;就算記憶本身像是虛無的夢幻,人還是要依賴記憶而存活」。這種對身體/意識關系的置換、對意識人為產生的可塑性,造就了主體性的謎因——當身體部件可以被拆卸、當個人記憶由實際經歷和虛擬記憶組成,字面意義的精神分裂則將成為賽博格主觀感受的常態。

退一步來講,並不是只有賽博格才能體會精神分裂。當下的西西佛式的存在主義英雄(existential hero)的處境和定義可能需要被重新審視,他或她可能是一個孤僻的電腦極客、一個重度痴迷社交媒體的白領工作者,也可以是一個尋求意義的都市游盪者(flâneur)。

銀幕中可列舉的有《計程車司機》里嗜血的Travis、《黑客帝國》的Neo、《亡命駕駛》寡言少語的「the driver」、《香草的天空》的David等等諸如此類,這些游盪者所擁有的共同特點喜好可謂是對電影院、電腦、電視某種程度上的沉湎。鮑德里亞曾說道,當今信息社會有一種新形式的精神分裂(schizophrenia),緣於人對萬物通信網絡的永久互連(晚期資本主義文化邏輯, 30)。這種對萬物實時信息的無限接近、在通透信息下的過度曝光,造成了我們每一個人無時無刻不體會的分裂感。事實上,電影本身作為一種建於暗箱原理之上的放映技術,有如柏拉圖的洞穴投影的功能,將視聽材料作為符號投置在銀幕之上。自電影院誕生之初,觀者被要求置身於暗室里,被剝奪自由行動的權利,通過對光影的觀看沉浸其中。對於儀器理論家們(apparatus theory)而言,他們認為黑暗的影院(darken cinema)是一種能讓電影使得觀者(spectator)進入夢境的場所;是一個能挑戰現實和虛幻關系的場所;是一個「幽靈性場域」(the spectral sphere)。

吳冠軍曾寫道:被「符號」(the Symbolic)所壓抑的「真實」(the Real),在銀幕里獲得幽靈性的具象。這些具象不斷刺出螢幕,「涌」向那黑暗封閉空間的每個座椅、每個角落,觀影者從自己的日常生活中「拽」了出去,遭遇在生命中、卻比生命本身更激烈的「活」……

不少觀影者會因此迷影(cinephilia)——他們沉湎、耽迷於黑暗的影院,不是為了「入夢」,而是從「現實」中醒來。電影以技術性、敘事性、空間性的方式營造出一個幽靈性向度,對於被拽入其中的觀影者而言,「電影狀態」比「現實生活」更加真實(11)。

拉康的三界精神分析法中的「想像界」(the Imaginary)主要論證了自我意識建立在自我與他物的對照上,這種對照從幼兒的「鏡子階段」開始建立。但不妨設想一個沒有純粹鏡面反射的世界,當個體自幼被視聽文本的幻象(illusion)所包圍、孤立,個體在這種「極端的間離」(radical alienation)的環境下所能意識到的全然是超級英雄、電視女鬼或非洲草原的雄獅,此時的個人意識或許是一個接近變質體(metamorphosis)的存在,正如詹明信口中的主體的分裂和瓦解。

這種主觀層面的後現代體驗,在後現代主義風格電影中得以展現,例如《穆赫蘭道》、《遁入虛無》、《搏擊俱樂部》、《假面》等等,都有詹明信所總結的「精神分裂」和「拼貼」特徵,具體表現為精神錯亂視角下的非線性的敘事手段、多重互文性、模擬幻覺的蒙太奇。

這種後現代主義手法在賽博朋克文學中表現得淋漓盡致,但賽博朋克電影通常不以主觀視角/後現代主義作為敘事手法。填補這個空白的,是另一面的中國城市電影。

《蘇州河》的馬達是個酷愛VCD和錄像帶的社會邊緣人,很難確鑿地認定他之後的精神錯亂與他對視聽文本的沉溺有直接或間接地關系,但片子使用大量的旅行式拍攝手法,用大量的蒙太奇、非連續性的剪輯展現了一個處於重建之中的九十年代初上海和失意迷惘的市民。早在開篇的主觀手持鏡頭和日記式的旁白就強調了主體「我」的地位,並始終貫穿了影片整個視聽體驗。觀者在這種視聽體驗中能聯想到的是法國新浪潮、新好萊塢抑或王家衛,這或許也是強烈的文化沖擊在導演身上的印證。

《重慶森林》可謂是後現代主義的生機叢林。它關注的是一個商品化、媒體化的香港,其中的人、場面調度、攝影、剪輯、配樂都在各個層面上體現了一個瞬息萬變的、風格雜糅的、身份迷失的「浮城」。編號223和編號633在這麼一個極具迷幻性的環境中,所產生的人格無不是分裂的甚至是虛構的。

後現代主義的特性時常被冠以虛無主義的名號,其中原因之一便是前者強調或揭露的是一種反文化霸權、反原教旨主義的思想或現象,失去了對事物的基礎,我們就沒有了判定知識主張、價值觀或可取行動的標準,留給我們的是令人沮喪的、希望暗淡無光的相對主義。這是反原教旨主義所帶來的必然後果嗎?關於尼采哲學中的相對主義問題的復雜性遠超本文所能及,但至少我們可以說在消費主義早已無所不及時,我們都成了是「痴迷於某種生活方式下的副產品」(《搏擊俱樂部》)。面對各日新月異、層出不窮、變幻莫測的新奇產品或理念,人被無休止充斥、灌輸,不顧透支生命體驗去經歷俄狄浦斯式的極樂與極暗,「我該如何存在」、堅守何種信仰可能會是一個永恆的話題。

對愛情的臆想和渴望似乎是迷茫失意的主角們(《銀翼2049》的探員K、《重慶森林》的編號633、《她》的西奧多)的行動驅使、動機或「死亡驅動力」。愛是火花、是神秘的未知,是The Driver為之赴死的信念、是探員K的信念。

吳冠軍認為愛和電影具有一種同構性——在於兩者都有潛能成為事件性的地點,使陷入該狀態中的人經歷實質性的轉型(19)。愛對於巴迪歐而言,愛不是對你愛的那個人的一種體驗,而是對世界的一種體驗,它讓人通過「二」的眼光的看待、經歷世界。與此同構,從黑暗的電影院里走出來的觀影者,也經歷了電影場域帶來的一次主體性轉變。有如電影中的被愛者們,電影作為一種視聽藝術,從類比到數位技術的進展,如今已是變幻莫測、魅力無窮卻捉摸不定、虛幻缺實的,陷入電影狀態的觀影者(我們和「他們」)和銀幕、陷於愛中的愛與被愛者,在本文所涉電影類別中的糾纏的曖昧關系里一並展現、映射出來。

然而電影/愛之於存在主義者是巨石之於西西弗斯嗎?答案或許也是相對的吧。

即使設定於不同時空的文本,賽博朋克的賽博格和中國城市電影的游盪者,都能印證去中心化的後現代性給個人主體性帶來的精神分裂感,前者著重於哲學性的討論而後者著重美學上的呈現,二者對於觀者可能能夠作為某種程度上互補。

後現代啟示錄?

從《銀翼殺手》到《阿基拉》和《新世紀福音戰士》,其中後現代世界觀的建立都離不開一次或數次的啟示錄災難。《現代啟示錄》(Apocalypse Now)中的美軍在越戰中的體驗帶來了搖滾樂的興盛和反戰運動,美國尼克森政府在越戰中無休止的轟炸對於後現代主義而言就是「大型敘事的終結」(the end of grand-narrative)。自此後現代主義更加於世界崩塌的圖景加深了聯系。

站在後末日啟示錄的角度而言,核爆、戰爭、災害帶來的是對過去的泯滅、斷裂和文明的廢墟。後人類/倖存者們只能通過雜糅的廢墟和記憶來重建家園、重建價值體系、重建語言體系。它最終呈現的,是詹明信所說的「去歷史」的狀態,是一種過去和未來轉化為永恆的當下的狀態。

日本文化對於時間的理解興許更加後現代,二戰的核爆、福島大地震以及泡沫經濟都將日本人放置於一個重建、破滅、重建的循環之中,而它的重建往往得益於現代工業化、西方的資助或是後現代化(戰後經濟),使得重建成為日本文化身份的一部分,是日本文本表達重要的主題。所以我們能夠看到的是《日本沉沒》和《哥斯拉》的翻拍、《鐵人》(Tetsuo)的自我毀滅等等。

前文提及的《阿基拉》幾乎能夠被視作一個日本戰後歷史的時間膠囊,其中的新東京被描述為第三次世界大戰核爆後的重建,卻在最後仍被另一次核爆一並摧毀。值得注意的是,《阿基拉》所處的時代是一個「虛構的時代」(kyoko no jidai),是一個年輕世代不再對宏大敘事抱有希望而是轉而憧憬「完全的毀滅」的時代(Osawa 38-51)。最後的核爆對阿基拉等人意味著另一次對社會當下的完全毀滅,是一次後現代式的反諷和意淫。

《新世紀福音戰士》則是在後泡沫經濟和95年神戶地震背景下的世界系鼻祖作品。經濟頹靡不振之中,年輕一代對未來和現實都失去了興趣和信心,所取代的「主體的分裂和瓦解」正是碇真嗣和當時的年輕人深切感受的。借用拉康的三界法,表象世界(the Symbolic)的崩塌(社會機制難以走出災難的陰霾)使得個體之間對人際關系處於淡漠的狀態,個體不再對自我有清晰的認識,轉而去尋求實在界(the Real)的滿足,其中的明日香則是碇真嗣視角下母親一般的存在。

在這個意義下的中國城市電影,在八十年代末後呈現出更為迷茫、漂浮的特徵,《週末情人》、《頭發亂了》等將目光聚焦於浩劫之後中國地下音樂場景、信仰迷茫的青年的羈絆與掙扎。本文在此不作列舉。

現在如何?

啟示錄文體作為後現代主義的承載可能也無法避免被標榜為「創意性自虐」或「矯情「。但反觀當下世界崩壞的情景,人們日常生活進一步被電腦、手機所統攝,很難不感慨賽博朋克和中國城市電影在觀眾之間產生的化學反應。

賽博朋克給我們提供了一個認知繪圖:美學上象徵著包容萬物的霓虹元素描繪了一個去中心化的、萬花筒般的世界;賽博格則是面對前者的巨大磁場,對人的主體性進行的一次投射/建構嘗試。同樣的,中國城市電影通過各式手法試圖映射、重建繁冗復雜的後現代/後社會主義時空下的體驗和語言體系。同時,起始於上世紀80年代的賽博朋克文化早已滲入流行文化骨髓,人們面對霓虹四射、機械蔓延的城市風景線和義體也許早已產生審美疲勞。

賽博文化的強勢回潮一方面或許說明了其在當時對未來精妙絕倫的、精準的暢想,另一方面,其作為當時的先鋒文化,對於當下文化消費者(我們)而言實則已能勾起無限的懷舊情感。哈佛大學Boym曾言:「全球都在流行這種懷舊病,越來越多的人渴望擁有一種集體記憶的共同體情感,渴望在一個碎片化的世界中獲得一種連續性;這種流行病是身處生活與歷史加速劇變的時代中的人們的一種防禦機制」(xiv)。是啊,我們或許還未曾得到賽博朋克所承諾的精彩紛呈的世界,但至少我們又開始重新幻想那樣一個美妙的烏托邦夢鄉了。

與賽博格和存在主義英雄們一樣,Z世代從視聽藝術編織的多重假經歷建構的自我也是一種接近變質體的存在,快速成長的新青年被爆炸性文本塑造了一種巨型網絡的邏輯,他們的喜好能從《極限挑戰》跨越到《牯嶺街少年》。這種對萬物的通透能力,使得對萬物解構的過程有了更多角度和思路,他們將自己對各式文本的汲取都轉化為自己的文化經歷,借賽博朋克和都市游盪者之口表達,從而透視這個光怪陸離的、破碎不堪的社會。這些拼貼和分裂無不體現出一種包容姿態,對其作為個體角度的文本在觀者中產生一種意識上的共鳴。無論它激發多少驚心和最終的虛無感,它是一種重塑語言的無奈之舉,這種重塑動作可以被解釋為出於發掘世界萬花筒的沖動,或者(進一步)對碎片化自我的取悅。

2020年它會對個體的表達產生什麼樣的變革?會有「後後現代主義嗎」?至少目前能確定的,是世人更加包容的姿態和邏輯。

![]()

光譜

文獻引用:

Bolton, Christopher. “From Ground Zero to Degree Zero: Akira from Origin to Oblivion.”Mechademia, vol. 9, 2014, pp. 295-315.

Boym, Svetlana, The Future of Nostalgia, Basic Books, 2001.

Haraway, Donn. 「A Cyborg Manifesto.”Simians, Cyborgs and Women: The Reinvention of Nature, Routledge, 1991, pp.149-181.

Jameson, Fredric. 「Postmodernism and Consumer Society.」 Whitney Museum, 1982. Lecture.

Jameson, Fredric.Postmodernism, or, The cultural logic of late capitalism, Duke University Press, 1991.

Kenzaburo, Oe. 「Japan』s Dual Identity: A Writer』s Dilemma.」Postmodernism and Japan, edited by Maso Miyoshi and H. D. Harootunian, Duke University Press, 1989, pp. 189-214.

Lu, Sheldon. 「Global POSTmodernIZATION: The Intellectual, the Artist, and China』s Condition.」Postmodernism & China, edited by Arifk Dirlik and Xudong Zhang, 2000, pp. 123-175.

Napier, Susan J.Anime: from Akira to Princess Mononoke. Palgrave, 2001.

Napier, Susan. “Panic Sites: The Japanese Imagination of Disaster from Godzilla to Akira.”Journal of Japanese Studies, vol. 19, no. 2, 1993, pp. 327-351.

Tatsumi, Takayuki. 「Mikadophilia, or The Fate of CyborgianIdentity in the Postmillenarain Milieu.」Full Metal Apache, 2006, pp. 9-37.

Osawa Masachi,Kyoko no jidai no hate(The End of the Fictional Age), Chikuma Shobo, 1996, pp. 38-51.

詹明信.晚期資本主義的文化邏輯,三聯書店, 2013.

吳冠軍.愛、死亡和後人類,上海文藝出版社,2019.

來源:機核