我的頭發天生自然卷,還是油性發質,留長了不方便打理。再加上中學時期接受的「半軍事化管理」,以及大學時期某選培項目的「准軍事化管理」,多年來對學生發型的嚴格管控,讓我的思想嚴重落後於時尚潮流——我已經想不到什麼頭型適合自己了。

每次去理發店,我不會提太多要求,只想讓理發師傅把頭發剪短一些,從小到大都是這樣。

「卡尺還是毛寸?」

「卡尺還是毛寸?」

可是同樣是剪短發,所需的開銷一年比一年貴,體驗也一年比一年痛苦,我卻不知道為什麼痛苦。物價在漲,房租在漲,理發費用會跟著漲,這我理解;我碰到的理發師傅,服務也沒有不周的地方,要我說,更有可能跟我自身心境的變化有關系。

升入中學前,我家樓下只有一家理發店,男女老少剪頭一律3元。後來這家理發店倒閉了,緊接著許多家「發廊」「發藝」冒了出來,每一家都有殺馬特頭型的老闆和師傅,他們異口同聲地把報價抬到10元。

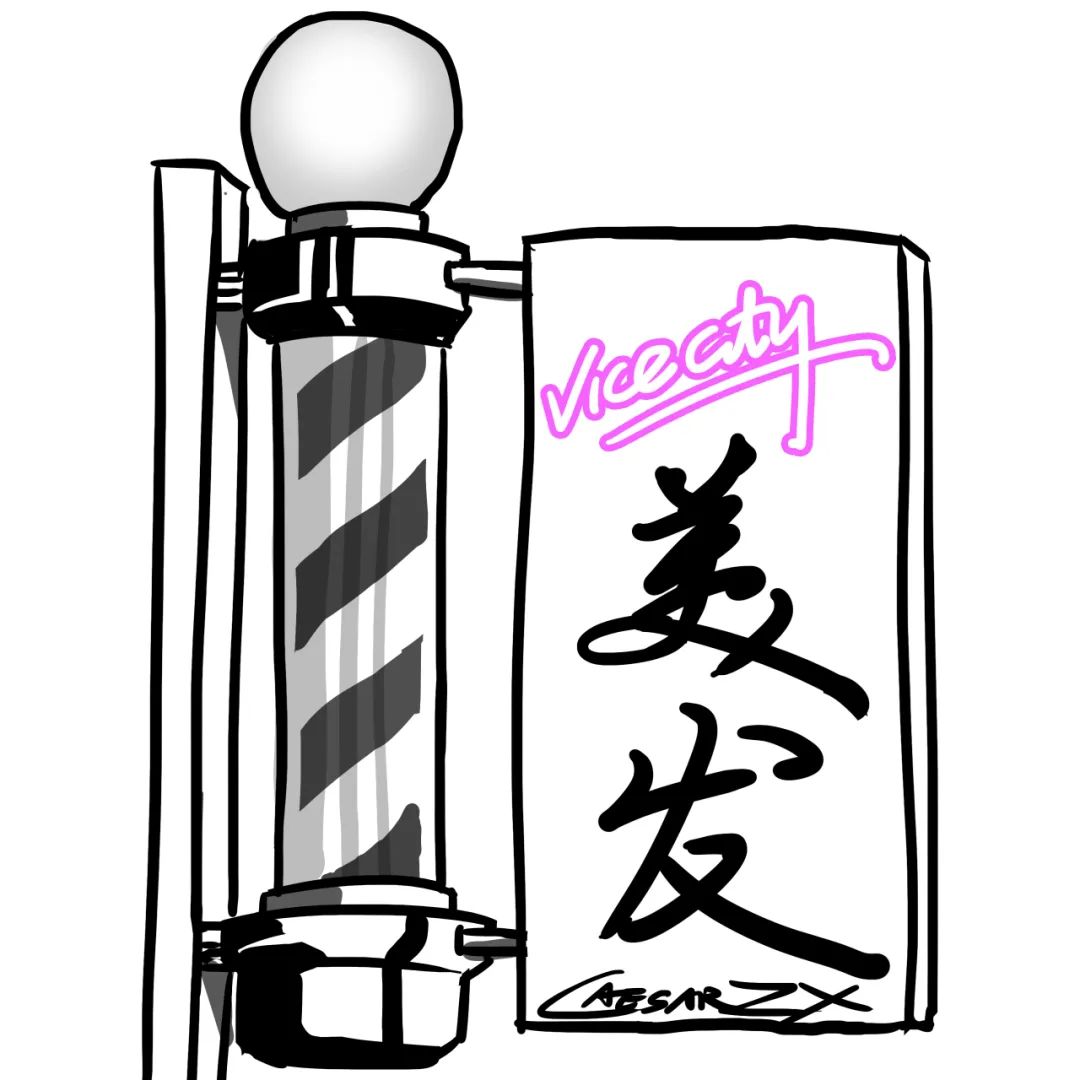

價格貴了,但那時的理發店回憶起碼是輕松加愉快的——我只是個毫無敬畏之心的小屁孩,社交恐懼這個詞還與我壓根不沾邊。理發師傅不會拿生活瑣事或者理什麼頭型之類的問題煩我;跟老闆混熟了,我甚至敢在老闆的辦公電腦上玩街機模擬器與《俠盜獵車手:罪惡都市》。

「PANZER」

「PANZER」

上中學後,理發店與理發師傅又換了一茬,懂遊戲的老闆不知去向。此時的理發價格漲到15元,辦卡與會員制度也來到我家樓下,其中一家店買10次贈5次,我們一家五口辦了一張卡輪著用。

這一階段的理發體驗就很難讓我放鬆下來了。每次坐在椅子上,理發師都要沒話找話。他們的問題永遠與學業相關,作業、考試、老師,就像遠房親戚一樣。在洗剪吹的一整套工序完成前,我必須直面這些令人煩躁和焦慮的問題,即便行使保持沉默的權利,放鬆的思緒也早已被打亂。

到了大學與大城市,則是另一番境況,想在理發店嘮家常,也沒人願意跟我聊了。校園內部的理發店收費20元起步暫且不論,理發師日接上百名學生,無不化身為不近人情的「理發機器」,只負責理發,只理他們自認為好看的發型,必須在我執意堅持與強烈抗議下,他們才不情願地拿起電動推剪推平我的頭發。

在某個課業拉滿的大學學期,我的作息與飲食很不規律,經常來不及洗頭,頂著滿頭油匆匆趕去上課,得到了剪短頭發的究極藉口——毛囊炎,不疼,只是頭皮癢得要死。

大夫開的藥,不到一周用光一支

大夫開的藥,不到一周用光一支

為了留出空間給患處抹藥,室友借了個電動推剪,給我剃了個3毫米卡尺出來。經過了復雜的思想鬥爭,我戴著自己的黑框眼鏡走出了宿舍,在接下來的一星期里被其他朋友追著嘲笑,說我像出門誘拐阿瑋的傑哥。

去理發店要花上一頓飯錢跟理發師扯皮,找室友剃頭或者自己上手就要忍受來自路人異樣的眼光,兩害相權取其輕,我還是傾向於去理發店。

也就是在大學的最後一個學期,我徹底失去了理發的權利。去年上半年疫情封校,一封就是五個月,理發師傅進不來,家屬區還圍了柵欄加了門禁,整座學校找不到可以理發的地方。

好在除了肝畢業論文和上網課補學分,我的睡眠還算充足;給一層樓用的集體浴室成了我的單間,洗頭也方便,毛囊炎沒復發。到了六月,我已經披頭散發,第一個回到同樓層的朋友,已經完全認不出我來了。

直至搬出學校來住,我才見到了久違的理發師傅,但他們的要價又漲了,去年還是40元起,今年就有奔向50元的趨勢。

我與無數理發師的恩怨情仇,暫且以我的妥協告終。

貨比三家後我發現,最便宜的理發店在一公里以外,辦張卡算下來單次價格38元,折合我兩頓飯錢。我最終辦了一張500元理發卡,考慮到我目前的住處租期為一年,我打算在不到一年的時間里理13次發,每二十多天定期去一次理發店,為此來來回回走兩公里路。

然而上周末我就這麼折騰了一趟,突然感覺自己辦的好像不是理發卡,是健身卡,我的痛苦遠遠沒能結束。

我一般不會抗拒出租司機一路指點江山,但卻非常討厭理發師傅對我噓寒問暖。

—— CaesarZX

來源:遊研社