當通關時長定格在118分鍾的時候,《風之旅人》給我帶來了短暫的迷茫。

遊戲內容雖然已經體驗完畢,但這兩個小時似乎沒有任何「打完一款遊戲」的實感,沒在那個虛擬世界里做到什麼、達成什麼,與此同時,本能則在催促自己從旅途起點再重新上路一次。我們常把一段不錯的娛樂體驗比喻成「一段心靈旅行」,但放在這款遊戲上,這不再是種修辭手法——正像遊戲的名字「Journey」一樣,它似乎真的只是讓「意識」享受了一次旅程。

到今年,《風之旅人》已經發售整整10年了。看到「十周年」消息時有些意外,因為它依然頻繁出現在各種討論和安利場合里,被太多玩家當成「第九藝術」、「獨立精品」的首推遊戲,似乎並沒有和當下時空拉開如此遙遠的距離。

10年後再夸《風之旅人》是款「好遊戲」是多餘的,它在業界已經成為了一種遊戲形態的標杆。Steam近30天評測依然「好評如潮」,MTC上PS3和PS4兩個版本的媒體均分都在90以上,問世第二年,《風之旅人》摘得過GDC(遊戲開發者大會,算「行業獎」)包括年度最佳遊戲在內的6項大獎,其配樂還讓它還成為了首個提名葛萊美獎的遊戲。

但這樣一款遊玩機制簡單、系統設計簡單、體量僅2小時通關,也沒有頂級畫面和出色劇情的遊戲,說它「好玩」似乎很反直覺。 一個理所當然的結論是:「好玩」本來就不是評判遊戲好壞的唯一標準,甚至也不是最重要的標準。

不用搞懂,感受就行

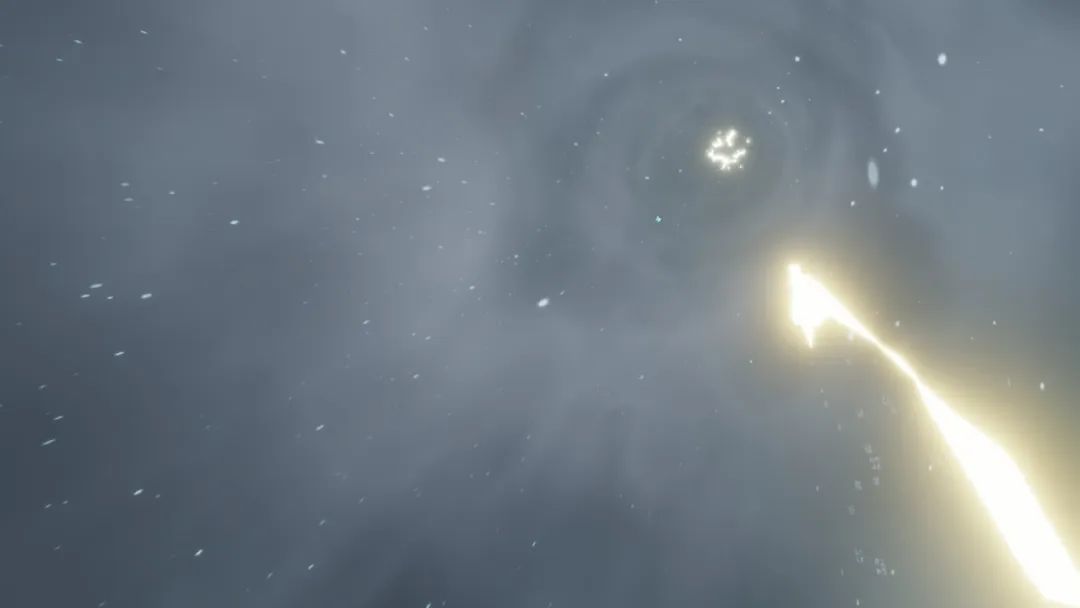

如果遊戲經驗偏少,《風之旅人》的設定可能會讓你有幾分苦惱。開場後,主角會出現在一片無垠沙漠里,這是位沒任何背景交代、沒有具體臉龐、分不出性別的小人。遠方有道兩座山壁形成的裂隙,裂隙中散發出聖潔的強光。

在沒有任何遊戲目標、也沒有任何教程引導的情況下,玩家能做的似乎也只有「走」。

《風之旅人》的遊戲過程,抽象地講就是「從起點抵達高山上的光」。如果放在影視作品里,裂隙強光算是標準「麥高芬」——它一開始就展現給了玩家,一路上隱約有這樣一個焦點目標,但它究竟是什麼、意味著什麼並不重要。

不過,似乎是為了保證作品的純淨、整一,這趟旅途本身,也不會有什麼光怪陸離的際遇和跌宕起伏的冒險。反映到遊戲機制上,遊戲其實只有一個系統:路上遇到的仿佛活物一般的飄帶或隨機匹配的其他玩家,可以給主角傳遞符文力量,這種力量積累越多,戴的圍巾就越長。發聲、共振是一個鍵,用來獲取它;跳躍、飛行是另一個鍵,用來釋放它。

遊玩時我本能地聯想,這段旅程有何深意?最容易想到的,是把現實里存在的、長途跋涉的「朝聖」,用唯美化的形式表現了出來。製作人陳星漢有「遊戲禪師」之名,遊戲中經常出現的符文很像梵文,路上能找到的壁畫也像佛寺里壁畫的風格。

每當結束一關,「主角」會回到一個純白的虛無之地,與一名容貌衣著相似、但體型高大得多的生物進行無聲互動,在它的指引下,我們會發現自己走過的每段路,就是壁畫的內容。

這是個很有意思的設計。發生即過去,過去即未來,考慮到結局時角色會化為流星墜落到旅程的起點,而且路上會遇到其他玩家,多周目的老玩家可以給新玩家引路,可以理解成《風之旅人》中的時間是「圓形」的,更高大的生物可能就是以前走過這段路的「先驅者」,這是一段不斷重復著的朝聖之旅。

但很快我又覺得,內容解讀是沒有必要的,畢竟它的重點不在劇情,如果要提煉一個關鍵詞,遊戲的重點是「情緒」。

製作團隊在某次分享中提過,項目前期他們就確定了以「三幕戲劇」作為框架,並在其基礎上繪制出了可以切分成更多段的情緒曲線,每個章節都對應著不同的情緒起伏。

比如前期的金色沙漠和粉色隔壁,玩家情緒會平緩上升,以藍、綠色為主色調的地底關卡,則會有低落和恐懼之感,情緒明顯下降。隨後的廟宇關卡,關卡目標就是通過一系列機關來實現「向上爬升」,情緒也是一樣。再往後的雪山則像「黎明前的躊躇和黑暗」,熬過去後就迎來一陣「向著光明出口的急速飛躍」。

換句話說,這也是款把文藝作品常用的情緒曲線,用具象形式表現出來的遊戲,每個階段都有直白對應:低落時就在地底,高昂時就在雲端。所以一直以來,《風之旅人》也不缺乏「就像人生之旅」之類的解讀,畢竟「平緩積累、一時低谷、沖破桎梏、到達高峰」的過程,是一種比較容易想像的「人生模板」。

假如它沒有什麼刻意的表達,也不想占有你多少遊玩時間,只是引導你的情緒和心靈旅行一次,最合適接收它的方式,自然也就是放空自己、然後感受了。

《風之旅人》的「遺產」

陳星漢修完藝術碩士後,在畢業論文《遊戲中的沉浸》中談到了「心流(FLOW)」理論,這篇論文後來造成「心流」這個詞在遊戲設計領域小規模泛濫,而該文主旨只是一種非常具體的設計元素:動態難度調節。不過陳星漢自己的遊戲,還是一直在注重讓玩家進入心流狀態。

從早期的《流》《花》,到更貼近國內市場的《光遇》,這一系列遊戲的共同特點是重視情感挖掘,而較少在意「遊戲性」。《風之旅人》取得成功後,也不乏跟隨其步調且廣受好評的作品:比如《ABZU》,「海洋版Journey」;《Gris》,用遊戲場景來表現少女的心理創傷和情感變化……

要是從「遊戲性」上判斷,這些遊戲可能都「不好玩」。相對3A大作或者熱門手遊,它們甚至很難讓玩家有「再玩一遍」的動力。

如果和其他內容形態對比,原因很好理解:這些遊戲常被形容成「詩」,詩總是更晦澀一些,不如「小說」看起來酣暢淋漓、痛快愉悅。說情感向的遊戲好玩,就像說「這首詩很好看」一樣奇怪。

如果放在遊戲領域內,《風之旅人》這樣「缺乏遊戲性」的遊戲,卻總被評為「遊戲藝術」的代表作,似乎更加奇怪。

這其實是因為,現代電子遊戲是一種復合媒介形態,可以表現諸如敘事、戲劇、繪畫、音樂等其他藝術形態的特點。受眾基於既定的欣賞習慣,就會推崇在這些方面做得好的遊戲。這些藝術的歷史都遠比「交互藝術」更加悠久,而如何欣賞交互——也就是遊玩機制、遊戲系統以及交互手法在特定情節中的運用,別說普通玩家,學界和遊戲行業的從業者們也沒有達成共識。

既然進化後的遊戲已經成為一種復合媒介,用「短板理論」來衡量遊戲品質並不公平。一些極端的例子是:《俄羅斯方塊》《貪吃蛇》有很純粹的遊戲性,要是說現在的遊戲不如它們,顯然就否定了過去幾十年的發展;將《底特律 變人》《隱形守護者》之類的互動戲劇剔除遊戲行列,也抹消了它們在探索遊戲邊界上的貢獻;某些加強可玩性的設計,其實是在迎合人類的「天性之惡」,如暴力、非對等競爭、賭博等……

在一兩個維度上足夠出色,就已經是「好遊戲」了,何況《風之旅人》所追求的情緒體驗,符合大部分優秀藝術所能給予受眾的審美感受。

從陳星漢的畢業論文里,可以窺見他的部分遊戲理念:「……遊戲開發者在不停地尋找擴大他們產品受眾的方法。從小說、電影當中所獲取的文化素材讓一些非玩家開始接受一些遊戲。但是如果想要你的遊戲,同時讓玩家和非玩家覺得『好玩』,這仍然是一個不小的挑戰。」

換言之,從其他文化載體中吸收養分,有擴大遊戲受眾的作用,而改變「非玩家」對遊戲的印象,則有利於遊戲的社會認可度提升。這或許是陳星漢在自己的遊戲旅途上一直追求的目標,某種程度上,《風之旅人》也做到了這一點。

但通過遊戲自身品質來改變社會印象,是條非常理想化的道路。現實里遊戲受眾的擴大,得益於人們玩遊戲的工具發生變化。《風之旅人》十周年之際,他在外媒Game Informer的訪談中說:

「遊戲已經被玩遊戲長大的幾代人認為是一種藝術形式,但還遠沒有被主流人群認同。從2014年到現在,我稱之為遊戲行業的『大稀釋』(Great Dilution),得益於社交和手遊的擴張,我們看到遊戲的用戶量增長了10倍。但在手遊和社交平台的大多數新遊戲都聚焦於純粹的增長而非贏得尊重……這種稀釋效應極大地改變了公眾對遊戲行業的印象。」

陳星漢是幸運的,他的遊戲也踩中了人們的社交需求,很多《風之旅人》玩家最難忘的並不是遊戲內容,而是與另一位玩家的相遇、陪伴和分別。這種需求在後來的《光遇》中被放大,表現出商業潛力後,今年3月,他的That Game Company收獲了一筆1.6億美元的新融資,開發《風之旅人》時那種「欠20萬美元債務,我們負擔不起任何人薪水,每個人必須重新找工作」的窘境,應該不會再重演。

只是《風之旅人》10年後,我們或許沒有迎來一個更好的遊戲時代。

文 | 但丁的方舟

來源:機核