寫在前面

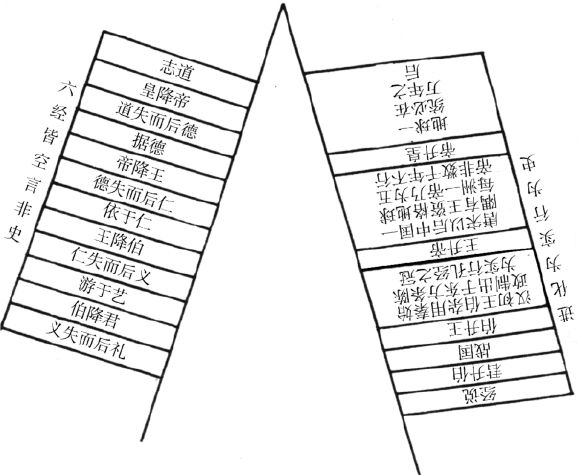

對於尼采來說,歷史並非是我們所理解的樣子。在尼采思想的洪流之中,歷史代表著當時的「科學」。然而,這樣的歷史之於作為哲人尼采是「太哲學」的,而不像之於今天的我們一樣有著嚴格的規范性。因此,當我們在審視尼采的觀點時,要把它看做一個被哲學化的整體加以思考,而不是單獨拿出來用現代歷史學研究加以批判。

此次僅對《歷史的用途與濫用》最為重要的前三章進行介紹與分析。

序

「我痛恨一切只是教導我卻不能加快我行動的事物。」通過歌德的這句名言,尼采開啟了他對於歷史的思考。對於尼采而言,歷史不應該被當做一門冷酷的科學,而是應該被當做一種通往人類幸福的手段。因此,一切近代意義上的歷史研究對於尼采而言都更像是「一場惡性的歷史狂熱病」。通過對它們的批判,尼采的歷史觀得以展開。

第一章:歷史的限度

藉由對幸福的探究,尼采比較了人類和獸類:究竟是什麼讓它們變得如此不同?答案是:記憶。獸類得以悠閒地活著,這正是因為它們時刻忘卻著之前的一切——他們是非歷史地活著的:一切遭受過的苦難被拋出記憶的洪流,他們因而得以常新地生存下去。人類的幸福之路也是如此——如果想得到它,他們就要非歷史地活著。但事實上,人們做不到這一點,他們無法忘記昨天的歷史(就像你無法忘記昨日受到的屈辱一樣)。他們是歷史地活著的。那麼,確定歷史的限度就成為了真正重要的事:我們固然無法完全拋棄歷史,但是規定一定的記憶范圍(也既拋棄一定的歷史記憶)仍然是可能的。通過這種方式,我們可以更好地生活。

尼采舉了一個例子來闡明這個道理:假設有兩個人,一個人通常為一些小事而感到傷心難過,另一個則膽敢作惡而毫不愧疚。那麼,對於個體而言,這個作惡者一定是更幸福的,因為他可以把帶有罪惡感的記憶拋諸腦後,從而沒心沒肺地活下去;相反,那個心靈脆弱的人則更容易因為他對事物的記憶而受傷。

借用巴特霍爾德· 尼布爾(Barthold Niebuhr,1776—1831,德國歷史學家)的話,尼采闡述了這個更強壯者的處境:「歷史如果能得到詳盡的研究,就會有益於這樣一個目的:人們就會認識到,他們自己所持有,並強調別人也應該採取的看待事物的那些方式只是偶然的——這里我說的是強調,因為他們對於這些方式具有異常強烈的意識。而我們這一代最偉大和最優秀的靈魂都沒有 認識到這一點。任何人,如果不能在其不同應用中把握住這一觀念, 他就會屈服於一個更強大的靈魂,一個能夠為給定方式附加上更深情感的靈魂。」

縱然這個作惡者有著更為強大的意志力和行動力,他終究和前一個人一樣,是一個失敗的生活的範式:前者過於脆弱,而他又過於「強壯」了。後者的強壯會讓他克服一切,直到最終克服自身。「它的視野完全封閉,再沒有什麼東西能提醒它,在其視野的另一邊仍有人類、激情、理論和目標。」最終,他將歷史的偶然性作為一切惡的藉口,進而將變為非人。

「這是一個普遍的法則:一個生命,它只有在一定的視野范圍之內才能健康、強壯和多產;如果它不能給自己劃出一個范圍,或是太重視自己,不能在他人的見解之中放棄自己的見解,它就會夭折。」

尼采拋出了這樣一個問題:是否願意將過去10年或20年重過⼀次?通過對這一問題的回答,他區分了歷史的人和超歷史的人。

回答「是」的人是那些歷史的人,「他們對過去的看法使他們轉向未來,鼓舞他們堅持生活,並點燃他們的希望」。

回答「否」的人是那些超歷史的人,他們「都認為過去和現在合二為一,尤其在多樣性上是⼀樣的,它們共同組成了⼀幅包含永存不朽的各種各樣不變的價值和意義的圖景。」

這兩種歷史的人構成了人類的歷史生活本身,並且各有著他們獨自的力量。超歷史的人總是那些「更為強壯的惡人」,他們的這種歷史觀賦予人們一種盲目的活力,讓人們可以在無窮的事物中把握到一個方向,忘卻其餘的痛苦,一心想著這個方向前進,直到成功。然而,這種力量也有著它的衰弱:一旦超歷史過量,人們就會沉醉於永恆而不變的價值,最終對「毫無變化和活力」的生活喪失全部興趣(所謂歷史循環論者即是一個很好的例子)。

然而,過量的歷史也有著它的問題。沉醉於這篇知識之海,人會喪失方向感,進而喪失興趣,丟棄歷史本身。正如尼采所言:「歷史,只要它服務於生活,就是服務於一個非歷史的力量,因此 它永遠不會成為像數學一樣的純科學。生活在多大程度上需要這樣一 種服務,這是影響一個人、一個民族和一個文化的健康的最嚴肅的問題之一。因為過量的歷史會讓生活殘損退化,而歷史也會緊隨其後同樣出現退化。」

第二章:紀念式歷史

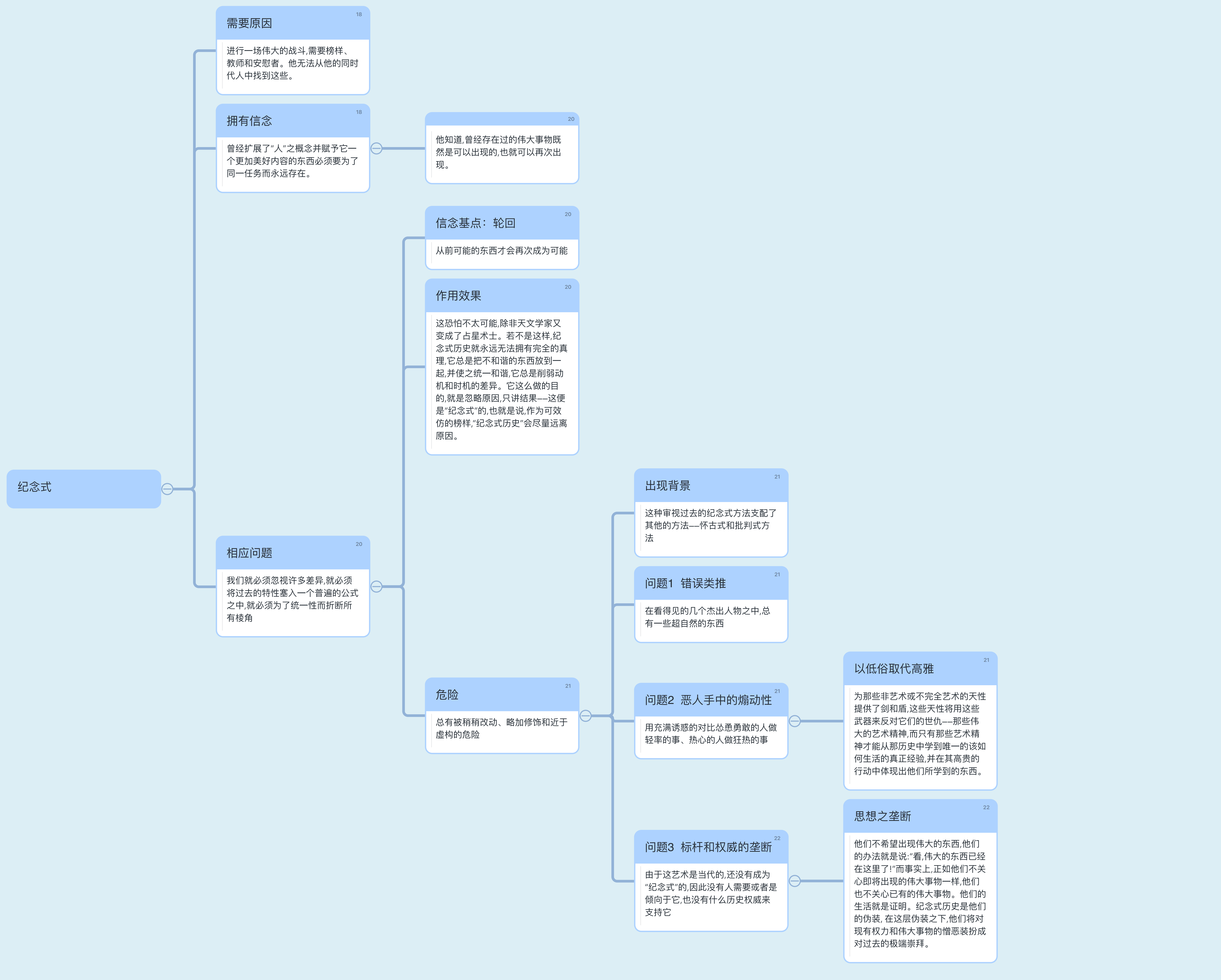

正如尼采所說:

他將歷史分為了三個方面:紀念式、懷古式與批判式。他們分辨對應人們需要歷史的三個方面:分別涉及他的行動與鬥爭、他的保守性與敬畏之心、他的痛苦與得到解救的渴望。 在第一章中,尼采首先論述了紀念式的歷史。他認為紀念式的歷史對於「敢於行動和擁有力量的人來說尤為必要」,因為他們需要「榜樣、教師和安慰者」,而這些榜樣「無法從他的同時代人中找到」。懷有著紀念式歷史觀的人有著這樣一個高尚的使命:他們追求全人類的幸福。跟隨著先驅者們,他們自己也成為了紀念的榜樣,從而擴展了「人」之概念並賦予它一個更加美好內容的東西必須要為了同一任務而永遠存在。由此,他們自身的榜樣作用將歷史串聯起來,構成了一個有意義的、令人值得投身其中的存在。缺乏紀念式歷史觀的是一種缺乏活力和目的感的人,他們以「沉悶的習俗以其鄙陋來填滿世界的每個地方,用濃霧籠罩住所有的偉大事物,擋住它通往永恆不朽的道路,蒙住它的眼睛,扼住它的呼吸。」由此削減了人們的活力。而擁有紀念式歷史觀的人則「足以讓偉大事物生生不息的艱難的火炬」接力,進而延續下去。 有紀念式歷史觀的人秉承著這樣一種信念:「曾經存在過的偉大事物既然是可以出現的,也就可以再次出現。」這樣,他就能「在前進途中受到鼓舞,因為他在脆弱時刻所產生的懷疑,擔心自己是否在追求不可能的東西,這種懷疑已被趕到一邊去了。」

然而,這種紀念式歷史觀有著它的危險:

第一:既然「這一榜樣是要給我們以力量,那麼我們就必須忽視許多差異,就必須將過去的特性塞入一個普遍的公式之中,就必須為了統一性而折斷所有稜角。」這樣,全部的個體性差異就將被抹除。一個強力的但卻單調的統一意識將代替這些個體成為存在。

第二:紀念式歷史觀的建立依賴於「歷史輪回觀」的基點——只有當那些偉大的事物可以重復出現時,我們的奮鬥才有意義。但這一前提的建立則近似於一種迷信。就像畢達哥拉斯以「天體再次處於同樣位置的時候,地球上的事件就會被徹頭徹尾地復制一次」這一「天文學」觀點來支撐他的其與理論一樣。想要證明這種紀念式歷史觀的真實性「恐怕不太可能,除非天文學家又變成了占星術士。」

第三:這種歷史觀是「忽略原因,只講結果」的,即它是由果到因式的推理。為了強化偉大的理念,推動民族的活力,所有的歷史素材被用來重構一段偉大的歷史。它的目標集中在效力而非真實性上,因而以一種巧妙地方式偽裝成為「歷史必然性」,篡奪了真理的位置。如尼采所言:那些實際上毫無真理價值的、「在民眾的紀念中備受推崇的戰爭和宗教大事就是這樣的一些『結果本身』。」

如果紀念性歷史得到了過分的強化,那麼它將帶來巨大的災難,因為這樣一種強力的歷史觀很容易受到人們的崇敬。在那些「有天分的利己主義者手中」,紀念式歷史觀「用充滿誘惑的對比慫恿勇敢的人做輕率的事、熱心的人做狂熱的事」,因為「它總有被稍稍改動、略加修飾和近於虛構的危險。」

尼采認為:「有時候一個『紀念式』過去和一個虛構的浪漫故事之間並沒有什麼區別,因為相同的行動動機既可以來自一個世界,也可以來自另一個世界。」人們很難認識到它靠著一種超自然的觀點(歷史循環論)躋身於自然而存在——這個偽裝成真理的歷史觀棲身於「錯誤的類推」。

一旦這一歷史觀被權威所掌握,他們就擁有了操控真理的權力——尤其是否認鮮活的觀念,將他們腐朽的統治理論強加於民眾之上。畢竟這些新鮮的血液「是當代的,還沒有成為『紀念式』的,因此沒有人需要或者是傾向 於它,也沒有什麼歷史權威來支持它。」「他們的辦法就是說:『看,偉大的東西已經在這里了!』 而事實上,正如他們不關心即將出現的偉大事物一樣,他們也不關心已有的偉大事物。他們的生活就是證明。紀念式歷史是他們的偽裝,在這層偽裝之下,他們將對現有權力和偉大事物的憎惡裝扮成對過去的極端崇拜。這種看待歷史的方式的真實意義被裝扮成它的對立面。不管他們希望與否,他們的所作所為似乎表明,他們的座右銘是『讓死人來埋葬——活人』。」

第三章:懷古式歷史與批判式歷史

尼採在這一章節中論述了另外兩種歷史:懷古式與批判式。

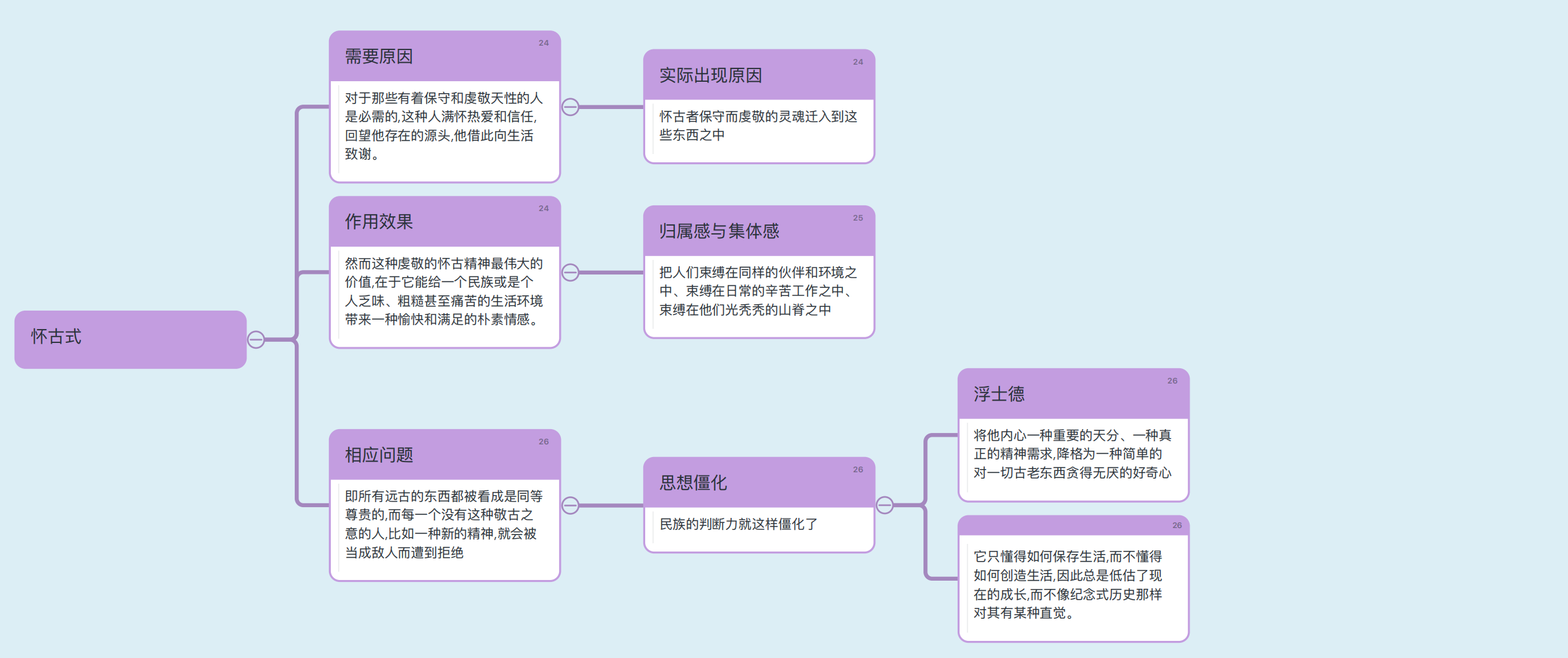

同紀念式歷史一樣,懷古式的歷史也是人們所需要的,尤其「對於那些有著保守和虔敬天性的人是必需的。」通過對歷史遺存物的保存,他得以獲得了對於古人與古事的記憶,並將自己依附在上面。這樣,他們「保守而虔敬的靈魂就遷入到這些東西之中」了。平日里普通的事物,因為被他們賦予了歷史厚重感而神聖起來,他們也就生活在這種幸福之中。

「人們曾經可以生活在這里,」這些人們說。「正如現在人們可以生活在這里——將來還可以繼續生活 在這里。因為我們是堅韌不拔的人,不會在夜晚被人連根拔起。」通過塑造這樣一種歷史的關聯,他們得以彼此連接。懷古式歷史的優勢便這樣體現出來了:它能給一個民族或是個人乏味、粗糙甚至痛苦的生活環境帶來一種愉快和滿足的樸素情感。簡而言之,它能生育出一種樸素的民族感情。

然而,這種懷古式歷史的錯誤使用也將導致災難:

第一:它可能使得民族的判斷力就此僵化。尼采指出:「這里就總存在著這樣一個危險,即所有遠古的東西都被看成是同等尊貴的,而每一個沒有這種敬古之意的人,比如一種新的精神,就 會被當成敵人而遭到拒絕。」換而言之,如果權威本身業已腐朽但仍執掌大權,那麼由懷古式歷史所產生的崇拜就會對新的掛念構成威脅。通過將這些新思想斥之為非傳統,將傳統捧上尊敬之神壇,舊思想得以抹殺新的思想。

「已經變得陳舊的事實總會要求使自己永垂不朽。因為當一個人思考這樣一件古老事實的生命史時,看到一代又一代人已經賦予了它如此之多的尊敬時——不管它是一種風俗、一個宗教教義,還是一個政治原則——他都會覺得,用一件新的事實來取代它,用一個新的虔敬來取代一大堆古老的虔敬,乃是一件膽大妄為,甚至邪惡無恥的事情。」

第二:它會使人的生命力走向衰退。尼采敏銳地察覺到:「它只懂得如何保存生活,而不懂得如何創造生活,因此總是低估了現在的成長。」在論述保守者的天性時,尼采曾提到:「保守而虔敬的靈魂就遷入到這些東西之中。」這意味著人應當賦予物價值。但是他們卻感覺到「在他的靈魂之中,擁有祖先的家具這件事有了不一樣的意義,因為還不如說是他的靈魂被家具所擁有。」這種歷史感使得真正的所屬關系產生了倒錯,因而進一步演變成為了異化(此處借用馬克思的概念)。

而伴隨著個人生命力的衰退,由個人構成的民族亦受到了嚴重損害。尼採用樹作了一個比喻:「在這里,大樹有可能錯了,那麼它對於整個森林的感覺又會是多麼錯誤啊!它只是在森林阻礙或者幫助了它的時候才知道並感覺到森林,除此之外則一無所知!一個人、一個城市或者一個國家的懷古感也總是在一個很有限的范圍之內。」民族是民族的民族,亦是世界的民族。當民族的情感逐漸過度保守化之後,便會忽視世界的民族之林。因而,樸素這一對於民族情感的褒稱也就轉變成為了迂腐與落後。

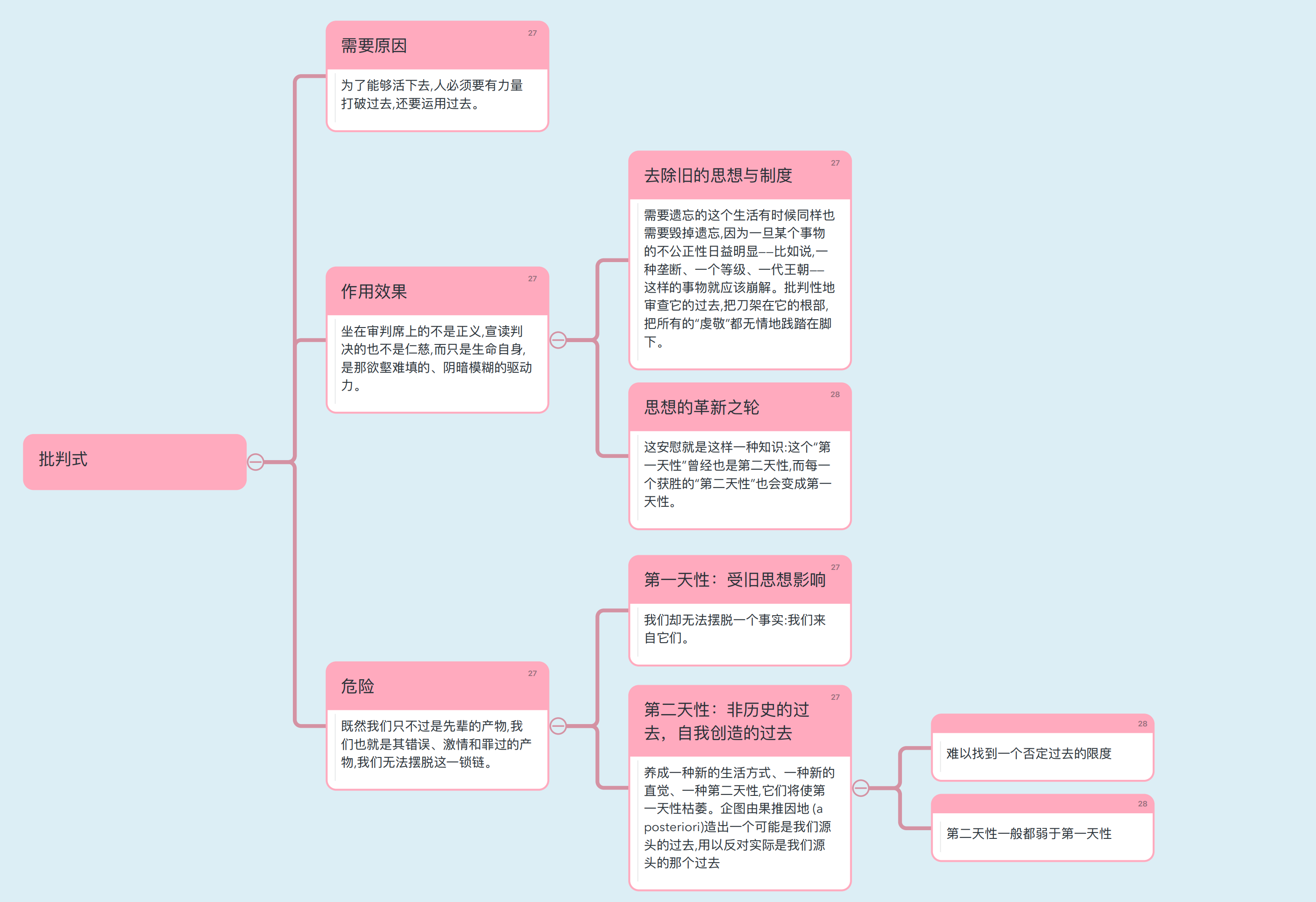

對於尼采來說,真正重要的是第三種歷史觀,即批判式的歷史觀。既然歷史是人類的學科,那麼它就要幫助人們更好的生活,而不是反過來,以異化學習的方式統治學者的生活。

這樣一種歷史是不在乎傳統與否、真假與否的,因為它著眼的是新的正義:即使當下人們更好生活下去的正義。一切判斷皆要以此作為唯一準則。尼采聲稱:「在這里,坐在審判席上的不是正義,宣讀判決的也不是仁慈,而只是生命自身,是那欲壑難填的、陰暗模糊的驅動力。它的宣判總是毫不留情,總是毫不公正,因為它從來都不是來源於知識之清泉。然而若是正義女神親自來宣判的話,結果也大體會是一樣的。」

這種有活力的歷史給人們帶來極大的益處:

第一:它使得腐朽的、不合時宜的舊制度得以廢除。尼采認為:「需要遺忘的這個生活有時候同樣也需要毀掉遺忘,因為一旦某個事物的不公正性日益明顯——比如說,一種壟斷、 一個等級、一代王朝——這樣的事物就應該崩解。批判性地審查它的過去,把刀架在它的根部,把所有的「虔敬」都無情地踐踏在腳下。」

第二:通過不斷的使用,它將代替舊的思想,成為我們對新生活的指導。尼采說:「我們將養成一種新的生活方式、一種新的直覺、一種第二天性,它們將使第一天性枯萎。企圖由果推因地 (a posteriori)造出一個可能是我們源頭的過去,用以反對實際是我們源頭的那個過去。」通過使用由果推因這一術語,尼採在此拋出了他對於歷史觀塑造的認知:作為觀念的歷史感是被塑造的而不是天然形成的。一切當下歷史觀的形成都有賴於人對於生活的全新探索。正如我們已經忘記了奴隸制曾經是公正的,反而在如今奉行民主制度一樣。

然而,這樣一種歷史觀同樣有著它的危險:尼采認為這樣一種強大的觀念「難以找到一個否定過去的限度。」而一旦超越了特定的限度,人就會全然喪失歷史感,陷入徹底的、無根的虛空之中。 此外,「第二天性一般都弱於第一天性,」這表明了批判式歷史這種狂暴的新力量對於紀念式歷史和懷古式歷史這種傳統勢力和習慣的弱勢地位。然而,「我們知道了什麼是好的,就總是會停下來而不去做,因為我們也知道什麼是更好的,卻做不到。勝利到處都有,這勝利給那些戰鬥者、那些為了生活而運用批判式歷史的人帶去一種陌生的安慰。這安慰就是這樣一種知識:這個『第一天性』曾經也是第二天性,而每一個獲勝的『第二天性』也會變成第一天性。」通過這種歷史觀念的更新與爭奪(當然是血的爭奪),人類得以不斷向前。

來源:機核